DIEGO MARCONI

LA PHILOSOPHIE DU LANGAGE AU VINGTIÈME SIÈCLE

1.

Réflexion

philosophique sur le langage et « philosophie du langage ».

On peut dire que c’est

au moins à partir du Cratyle de Platon, que la philosophie s’est occupée

du langage : de son origine, de ses fonctions, du fondement de sa capacité

à exprimer des significations ; et plus particulièrement des différentes

« parties du discours » et de leurs fonctions, des différents types

de relation sémantique, du rapport entre langage et pensée, langage et monde

externe, langage et société humaine, et d’un très grand nombre d’autres

problèmes à propos desquels le langage est pertinent. Elle s’en est occupée

plus activement à certaines époques – vers la fin du Moyen Âge – et dans une

moindre mesure à d’autres, comme par exemple entre le XVIIe et le

XIXe siècle (avec toutefois des exceptions remarquables, telles que

Locke, Condillac et Humboldt) : ce qu’on peut dire, en tout cas, c’est que

le langage n’est jamais complètement sorti du champ réflexif de la philosophie.

Pourtant, lorsqu’on parle aujourd’hui de philosophie du langage, on se réfère

habituellement à des études dont la bibliographie remonte rarement au-delà de

1892 (année de publication de Sens et dénotation de G. Frege). Certes,

il peut arriver que des travaux plus anciens soient cités : la distinction

leibnizienne entre intension et extension, son critère d’identité fondé sur la

substituabilité salva veritate, la théorie « idéationnelle »

de la signification proposée par Locke dans le livre III de son Essai sur

l’entendement humain, ou la thèse de J. S. Mill selon laquelle la

signification des noms propres se réduit à leur dénotation. On a toutefois

l’impression que la référence à tel ou tel de ces classiques sert

principalement à anoblir des positions contemporaines – en les dotant d’une

tradition –, et que les noms de ces philosophes du passé fonctionnent comme les

codes de thèses intemporelles, alors que le contexte de pensée dans lequel ces

thèses ont été élaborées n’est d’aucune importance. À la différence de ce qui

peut advenir dans d’autres secteurs de la philosophie contemporaine, comme

l’éthique ou l’esthétique, les philosophes classiques, depuis Aristote jusqu’à

Nietzsche, apparaissent dans la philosophie du langage comme autant de Statues

du Commandeur, ou n’apparaissent pas du tout.

On peut donner

différentes raisons plausibles de ce détachement, relativement profond et

radical, de la « philosophie du langage » de la tradition

philosophique. Avant tout, la « philosophie du langage » a instauré

depuis ses origines, un rapport plutôt étroit avec la logique formelle,

discipline scientifique qui n’existait quasiment pas avant Frege ; et la

recherche la plus récente interagit souvent avec la linguistique, et

particulièrement avec la linguistique générative, fondée par Chomsky à la fin

des années cinquante (cf. § 3). Il faut toutefois préciser que ces

deux interactions ne sont pas sans précédents : dans la philosophie de la

fin du Moyen Âge, la relation entre logique et philosophie du langage était

très étroite (une bonne part de la « logique » médiévale était plutôt

de la philosophie du langage), et dans bon nombre de réflexions sur le langage

entre le XVIIe et le XIXe siècles (depuis la Logique

de Port-Royal jusqu’à Humboldt) le rapport avec la linguistique est

significatif. Toutefois, il est important qu’aujourd’hui, il s’agisse de

logique formelle, mathématique, et de linguistique générative. En

outre, comme nous le verrons (§ 2), la « philosophie du

langage » est, par bien des côtés, interne à la tradition philosophique

analytique : une tradition qui a certes des précédents importants dans

l’histoire de la philosophie (il suffit de penser à Aristote ou à Hume), mais

qui appartient pour l’essentiel à notre siècle. Enfin, une bonne partie de la

réflexion philosophique qui aura précédé Frege ou le Tractatus

logico-philosophicus de Wittgenstein est plus ou moins compromise

(quelquefois malgré elle, quelquefois sous une forme théoriquement consentante)

avec le mentalisme, qui reconduit les entités et les phénomènes

linguistiques à des entités ou des processus mentaux. Nous assistons

aujourd’hui à un retour significatif de thèses mentalistes également en

« philosophie du langage », mais il ne fait pas de doute qu’à partir

de Frege et pendant plusieurs décennies, la discipline s’est définie

précisément en opposition au mentalisme (sur l’origine et les racines

théoriques de cet anti-mentalisme, voir Engel, 1996 : 26-39, 69-89).

Enfin, une autre raison

de ce détachement particulier de la philosophie du langage (au sens étroit) de

la tradition philosophique tient au niveau de consensus atteint dans cette

discipline. Bien plus que ce ne sera le cas pour l’éthique ou l’esthétique, les

philosophes du langage sont convenus, si ce n’est d’un certain nombre de thèses

philosophiques explicites, au moins de l’importance de certains problèmes et de

la centralité de certains textes qui ont contribué à leurs discussions ;

et ils sont également convenus d’une méthode de discussion (caractéristique de

la philosophie analytique) difficilement définissable de manière précise, mais

dans laquelle ont grand part les définitions et les argumentations explicites,

l’emploi des contre-exemples pour invalider des propositions de solutions, le

recours – non acritique, mais systématique – aux assomptions de sens commun et

aux résultats des sciences naturelles et de la mathématique. Cet ensemble

consensuel laisse certainement de côté, pour une raison ou pour une autre, une

bonne partie des réflexions philosophiques sur le langage pré-frégéennes. D’un

point de vue plus « historique », on pourrait dire que les classiques

de la « philosophie du langage » – Frege, Russell, Wittgenstein – ont

donné naissance à une telle masse de recherches qu’elle constitue, à elle

seule, une discipline philosophique.

Ce qui ne veut pas dire

que parmi ceux qui s’occupent aujourd’hui du langage d’un point de vue

philosophique, le consensus – fût-il limité dans les termes que nous avons

évoqués – soit universel, mais notre intention est de souligner de cette

manière ce qui a été l’autorité particulière d’un ensemble relativement

restreint de textes, qui constitue un cas peut-être unique dans le panorama de

la philosophie contemporaine. On comprendra sans doute mieux, de ce point de

vue, le rapport difficile et l’absence substantielle de dialogue entre la

« philosophie du langage » et les courants actuels de

l’herméneutique, qui placent pourtant le langage au centre de leur préoccupation

(« L’être qui peut être compris, c’est le langage » dit

Gadamer ; et il ajoute que « le langage, et donc la compréhension,

sont des caractères qui définissent en général et fondamentalement tout rapport

de l’homme avec le monde ». Voir Gadamer, 1960 : 405 q.). Les

différences de style philosophique sont évidentes ; mais, cela mis à part,

les problèmes de la philosophie analytique du langage sont

substantiellement étrangers à l’herméneutique. On chercherait en vain, dans les

écrits des herméneutes, des réponses à des questions telles que :

« De quelle manière le sens d’une phrase déclarative dépend des sens de

ses constituants ? » ou : « Quelle différence y a-t-il

entre le sens d’une expression comme “je” et celui d’une expression comme

“Napoléon Bonaparte” ? », ou : « Est-il toujours vrai que

le sens d’une expression détermine sa référence ? ». De telles

questions sont considérées soit comme banales (la réponse en est évidente),

soit comme dépourvues de caractère philosophique ou, tout au plus, d’un intérêt

strictement linguistique (§ 3), ou encore mal formulées. Les emplois

quotidiens ou ordinaires du langage, qui sont au centre de l’attention de la

philosophie du langage (parce que c’est de là qu’il faut partir) n’intéressent

pas les herméneutes, qui tendent à les considérer comme dégradés par rapport à

des emplois plus révélatifs de l’être ou de la vérité. Les herméneutes

emploient certainement des notions comme sens ou signification :

mais ce que la tradition analytique considère comme le centre de la

signification – ce que Carnap (1947 : 6) appelait « signification

cognitive » et dont Frege (1892b : 104) disait que, d’une langue à

l’autre, elle était conservée par une traduction correcte – intéresse bien

moins les herméneutes que d’autres aspects, considérés comme marginaux ou

secondaires par les philosophes du langage. Ces derniers s’intéressent plutôt à

ce que des mots tels que « cheval » ou « destrier » ont en

commun ; les herméneutes à ce qui les différencie. « L’esprit orienté

vers la beauté de la langue pourra accorder de l’importance à ce que le

logicien considérera comme indifférent » (Frege, 1918 : 178).

2. Philosophie du langage et

philosophie linguistique

Le programme de

recherche de la philosophie du langage – désormais sans guillemets, dans la

mesure où nous n’en parlerons qu’au sens restreint évoqué ci-dessus – est

quelquefois identifié avec le mot d’ordre : « Les problèmes

philosophiques sont des problèmes de langage » ; et les expressions

“philosophie du langage” et “philosophie linguistique” sont souvent utilisées

comme des synonymes. Pourtant, cette identification est, aujourd’hui, une

erreur : la majeure partie des philosophes du langage ne pensent nullement

que les problèmes philosophiques de la justice, de la justification des

théories scientifiques, de la nature de l’art ou du rapport entre le corps et

l’esprit soient, en tout cas essentiellement, des problèmes de langage (en

aucun des sens que nous éclaircirons bientôt). Toutefois, cette erreur se

justifie historiquement : la plupart des recherches philosophiques sur le

langage dont nous nous occuperons, sont nées, de fait, à l’enseigne d’un tel

mot d’ordre, qui continuera de caractériser la recherche au moins jusqu’à la

fin des années cinquante. Selon une première interprétation, ce mot d’ordre revient

à dire que les problèmes philosophiques naissent du langage : de

ses imperfections, de son opacité et de la méprise quant à sa manière de

fonctionner. Les recherches de Frege sont déjà en partie motivées par la

conviction que le langage naturel est une source quasi inévitable de

« tromperies » (Frege, 1879 : VI), et qu’à toute fin

scientifique, il doit être remplacé par une langue artificielle (telle que

l’« idéographie » qu’il propose), qui est à la langue naturelle ce

que le microscope est à l’œil (1879 : V). Bien plus tard, Wittgenstein,

aurait soutenu que « les confusions les plus fondamentales (dont la

philosophie [traditionnelle, bien entendu] est pleine » naissent de la

méprise quant à la manière dont fonctionne le langage ordinaire (1922, 3.323-3.324),

et que « toute la philosophie [nouvelle, à laquelle Wittgenstein se

propose de contribuer] est une «critique du langage » (4.0031). Dans la

formation de ces idées de Wittgenstein, entra pour une grande part

l’enseignement de Russell (§ 9) sur la nécessité de distinguer entre

« forme grammaticale » d’un énoncé et « forme logique », à

savoir entre ce qu’un énoncé semble dire et ce qu’il dit effectivement.

De telles positions sont à l’origine d’une tendance de la philosophie

linguistique (que nous appellerons « dissolutive » ou

« thérapeutique »), selon laquelle les problèmes philosophiques sont

des problèmes de langage, au sens où ils sont engendrés par le langage

naturel, et il revient à la philosophie non pas de les résoudre mais de les éliminer,

soit à travers une compréhension claire et explicite de la manière dont le

langage fonctionne (au-delà de son apparence grammaticale trompeuse), soit,

plus drastiquement, en remplaçant le langage naturel par un langage artificiel

parfait, dans lequel les problèmes philosophiques ne seraient pas formulables,

ou alors seraient reformulés en tant que problèmes scientifiques légitimes.

Cette tendance dissolutive, dont on peut dire que le Tractatus est le

manifeste, est présente dans le premier néo-positivisme, dans une bonne partie

de la philosophie anglaise des années trente (de manière typique chez G. Ryle)

et dans le « second » Wittgenstein (§ 19-22), pour qui la

réhabilitation du langage ordinaire n’entraîne nullement une réhabilitation de

la philosophie traditionnelle.

Mais le mot

d’ordre : « Les problèmes philosophiques sont des problèmes de

langage » a fait également l’objet d’une autre interprétation : les

problèmes philosophiques sont des problèmes de signification des mots, et se

résolvent en vérifiant la signification de certains mots. Se demander ce

qu’est la connaissance, ou ce qu’est la justice, revient à se demander quelle

est la signification de mots tels que « connaître » ou

« juste ». D’après Schlick, qui fut un défenseur de cette version de

la philosophie linguistique (cf. Schlick, 1932), déjà Socrate avait

compris qu’il ne s’agit pas en philosophie de vérifier des faits, comme dans

les sciences, mais de clarifier des significations. Les problèmes

philosophiques sont des problèmes de langage au sens où ils concernent le

langage, et se résolvent à travers l’analyse du langage. Ceux qui soutiennent

cette position – « résolutive » ou constructive – n’excluent pas

nécessairement l’utilité des langages artificiels « parfaits », mais

ils considèrent le plus souvent le langage ordinaire comme le lieu de

résolution des problèmes philosophiques. Le représentant le plus célèbre de

cette version de la philosophie linguistique sera Austin (§ 24-25) :

la vérification analytique de l’utilisation des mots n’est pas la réponse

finale à tous les problèmes philosophiques, mais elle est un point de départ

infiniment plus riche et mûr que toutes les alternatives possibles.

Les deux versions de la

philosophie linguistique que nous avons distinguées ici se sont de fait mêlées

de multiples manières (Rorty, 1967, fait une analyse précise de ces

événements). Aujourd’hui, la philosophie linguistique n’existe plus : la

tendance dissolutive – qui a pourtant laissé un important héritage en terme de méfiance

à l’égard des formulations typiques de la philosophie dite traditionnelle – a

été vaincue par la conviction que de nombreux problèmes philosophiques peuvent

être reformulés en termes clairs et tout à fait acceptables ; la tendance

constructive s’est effondrée, accusée de penser – de manière absurde – que des

questions substantielles, pour la résolution desquelles est pertinente la

connaissance de comment sont les choses dans le monde, peuvent être résolues à

travers l’analyse du langage (l’attaque de Putnam [Putnam, 1962] contre Malcolm

est exemplaire d’une telle critique). Mais l’attaque de Quine contre la notion

de signification, à travers la critique de la dichotomie

analytique/synthétique, n’en fut pas moins importante pour le déclin de la

version constructive (§ 27 ; Rorty [1979 : 193 et passim]

a justement insisté sur l’efficacité destructrice de la critique de Quine).

S’il n’est pas possible d’isoler, à l’intérieur du langage, les énoncés qui

sont constitutifs de la signification d’un mot de ceux qui ne le sont pas, le

programme philosophique qui se propose de vérifier le contenu d’un concept (tel

que « justice », « connaissance », etc.) à travers

l’analyse de la signification d’un mot (“juste”, “connaître”) doit être à tout

le moins reconsidéré.

Mais la philosophie

linguistique a laissé un héritage théorique considérable, qui constitue, en

bonne part, le patrimoine des idées de la philosophie du langage. Dans la

poursuite d’un objectif qui – comme on l’a dit – n’était pas, en dernière

analyse, de réflexion sur le langage, mais de résolution (ou de dissolution)

des problèmes de la philosophie en général, les philosophes

linguistiques ont élaboré des concepts et des théories sur le langage qui ont

encore cours aujourd’hui. Par exemple, le couple frégéen de sens et dénotation

(§ 5) fut introduit pour éliminer la confusion, fréquente en philosophie

des mathématiques, entre signe, sens du signe et objet désigné par le signe (cf.

Picardi, 1989 : 332) ; l’analyse des descriptions définies par

Russell (§ 9) devait servir à résoudre le problème posé par les

« entités inexistantes » (par exemple “l’actuel roi de France”, “la

montagne d’or”, “Pégase”), et donc un problème ontologique ; la théorie

des performatifs d’Austin (§ 25) se forma au cours d’une discussion sur

les problèmes de l’esprit d’autrui (Austin, 1946 : 45 sq.) et

de la vérité (Austin, 1950 : 92 sq.). Il est probable que

nombre d’idées sur le langage ne seraient pas nées si elles n’avaient pas paru

utiles pour traiter d’autres problèmes philosophiques. Aujourd’hui,

elles sont utilisées la plupart du temps pour comprendre philosophiquement le

langage, indépendamment d’objectifs « externes ». Des positions

telles que celle de Dummett (voir par exemple 1973a), qui assigne à la

philosophie du langage un rôle fondateur par rapport à l’ensemble de la

philosophie, sont nettement minoritaires.

3. Philosophie du langage et

linguistique

S’il est vrai que la

philosophie du langage a évolué dans le sens d’une compréhension propre de ce

qu’est le langage et de comment il fonctionne, on peut se demander si elle

n’est pas devenue en tout point identique à la linguistique, ou à l’une de ses

parties. On pourrait répondre aisément – mais à tort – que la linguistique, au

contraire de la philosophie, ne s’occupe pas « du langage », mais des

langues historico-naturelles, objets individuels ayant chacun leur histoire,

certaines régularités de mutation, une structure. En premier lieu, en effet,

les idiosyncrasies des différentes langues ne sont pas nécessairement sans

conséquence pour la philosophie du langage : c’est précisément dans la

mesure où elle tend à établir des conclusions générales, qu’il n’est pas

indifférent que celles-ci soient contredites par des phénomènes linguistiques

spécifiques de telle ou telle langue. En second lieu, il existe une

linguistique théorique, ou générale, qui considère les langues

historico-naturelles essentiellement comme le matériau empirique d’une théorie

générale du langage verbal. « En dernière analyse, le linguiste n’est pas

intéressé par la connaissance du français, de l’arabe, ou de l’anglais, mais

par la faculté linguistique de l’espèce humaine » écrit une linguiste

contemporaine (Cook, 1988 : 22).

Prenons, à titre

d’exemple, le programme de recherche de Noam Chomsky. La tâche centrale de sa

théorie linguistique est la description de la grammaire universelle :

elle consiste en un ensemble de composants et principes invariants dans toutes

les langues, et de paramètres qui admettent un nombre limité de valeurs

possibles (par exemple, dans un syntagme les compléments peuvent suivre ou au

contraire précéder la tête ; l’ordre des constituants de la phrase peut

être S[ujet]-V[erbe]-O[bjet], ou SOV, ou VSO). Les grammaires des différentes

langues dérivent de différents choix de spécification des paramètres. Par

ailleurs, les choix ne sont pas tous indépendants : dans de nombreux cas,

si un paramètre a une certaine valeur, d’autres s’en trouveront déterminés. Par

exemple, si, dans une langue, l’ordre des constituants est VSO, les adjectifs

suivront les noms au lieu de les précéder. La grammaire universelle est une

théorie de la faculté du langage, le module – relativement isolé – de

l’esprit humain réservé à la connaissance linguistique : les principes de

la grammaire universelle devraient, normalement, pouvoir être mis en relation

avec les caractéristiques physiques du cerveau.

Ces quelques remarques

suffisent à mettre en évidence les ambitions d’universalité du programme de

Chomsky ; ambitions qui, par ailleurs, ne sont pas la prérogative

exclusive de la linguistique générative. La philosophie du langage ne peut donc

être distinguée de la linguistique en vertu de son aspect théorique plutôt

qu’historique, ni de son intérêt pour le langage en général plutôt qu’aux

différentes langues ou à des groupes de langues, ou du fait qu’elle est

« pure » et non pas empirique ; et elle ferait bien de ne pas

s’en distinguer en ignorant les phénomènes linguistiques et les particularités

des différentes langues. Le rapport entre les deux domaines de recherche est

plus complexe, et ne peut être éclairé qu’à partir de certaines considérations

de caractère historique.

On a vu que la

philosophie linguistique, sous toutes ses formes, est dominée par des

préoccupations philosophiques extra-linguistiques. En conséquence, elle s’est

souvent engagée dans des analyses qui eurent une grande importance pour la

philosophie, mais sans véritable enjeu linguistique : il est clair que le

rôle de l’adjectif “volontaire” (Ryle, Austin) n’intéresse que de manière très

relative la linguistique, pas plus que celui de l’énoncé “j’ai mal”

(Wittgenstein) ; la linguistique ne s’occupe pas des expressions

particulières, mais des classes d’expressions. En outre, une bonne partie de la

philosophie linguistique, au cours de toute sa première phase, a été dominée par

la méfiance à l’égard du langage naturel. Nous avons vu (§ 2) que cette

attitude pouvait être commune à Frege et au « premier »

Wittgenstein ; plus tard, les résultats de Tarski (§ 13) sur le

caractère contradictoire des théories formulées dans un langage sémantiquement

clos (comme le sont toutes les langues naturelles) semblaient sonner le glas de

toute velléité de traitement rigoureux du langage naturel. À l’anarchie des

langages naturels s’opposaient la discipline et la transparence des langages

logiques. Pour des philosophes qui – comme le sont nombre de philosophes

linguistiques – avaient à cœur la libération de la philosophie et de la

science, des obscurités et des confusions du langage naturel, et la mise en

fonction d’un instrument linguistique optimal, tant pour l’analyse

philosophique que pour les discours scientifiques, la théorie du langage était

avant tout une théorie des langages artificiels de la logique, opportunément

enrichis pour en accroître le pouvoir expressif (sur le thème du « langage

idéal » dans la philosophie linguistique, voir également Rorty, 1967).

Toute la première phase de la pensée de Carnap, depuis la Construction

logique du monde (1928) jusqu’à la Syntaxe logique du langage (1934)

se développe dans cet esprit. On peut même affirmer, sans exagération, que

depuis Frege jusqu’à la fin des années soixante-dix, la théorie des langages

logiques a une fonction paradigmatique pour quasiment toute la philosophie du

langage. Ce qui ne veut pas dire que cette attitude impliquait un refus pur et

simple du langage naturel dans tous les cas (ce n’est pas le cas, par exemple,

du Tractatus de Wittgenstein) ; mais par rapport à celui-ci, les

théories du langage finissaient par assumer, explicitement ou implicitement, un

rôle prescriptif plutôt que descriptif : soit en opposant au

langage naturel des langages dotés de propriétés idéales (comme chez Frege, le

premier Carnap ou Tarski), soit en lisant en filigrane dans le langage naturel

un langage parfait – essentiellement logique – duquel les langues naturelles

étaient souvent éloignées en surface (comme chez Russell et dans le Tractatus).

Par conséquent, les théories du langage élaborées par ces philosophes ne

représentaient que rarement et indirectement un enjeu pour la linguistique qui,

évidemment, se doit de prendre en compte tous les traits

d’« indiscipline » présumée des langues naturelles. Quand les

philosophes se sont occupés véritablement du langage naturel, et ils le firent

avec des intentions descriptives, ils ont élaboré des théories qui appartiennent

tout autant à linguistique qu’à la philosophie, comme la théorie des actes de

langage (§ 25) ou la grammaire de Montague (§ 17).

Par ailleurs, la

philosophie du langage s’est différenciée de la linguistique également pour une

raison, en un certain sens, opposée, à savoir de par son engagement théorique

sur des aspects de la connaissance du langage dont la linguistique

reconnaissait l’importance, mais qu’elle ne réussissait pas à occuper de

manière satisfaisante : avant tout la sémantique, ou théorie de la

signification. De la linguistique historique au structuralisme de Saussure, de

Jakobson à Chomsky, la linguistique a toujours considéré comme de son ressort

la problématique de la signification linguistique ; toutefois, aucune

théorie élaborée à cet égard, dans un cadre linguistique, n’est parvenue au

degré de maturité des théories phonologiques ou syntaxiques. Cette lacune a été

largement comblée par la philosophie du langage et on en comprendra facilement

les raisons : tout d’abord, le problème de la signification appartient à

la tradition philosophique, depuis le stoïcisme (au moins) ; ensuite, les

problèmes philosophiques qui intéressaient les philosophes linguistiques se

posaient comme des problèmes de la signification de certains mots ou de certaines

phrases, et sollicitaient, pour être affrontés de manière adéquate, une théorie

de la signification des mots et des phrases (on trouvera d’importantes analyses

des origines de la « sémantique philosophique » dans Hacking,

1975 ; Dummett, 1988). La philosophie du langage a donc fonctionné comme

suppléance par rapport à la linguistique dans l’aire de la théorie sémantique,

et elle fut, en même temps, le lieu principal de la discussion méthodologique

et épistémologique la concernant. Différents philosophes ont soutenu qu’une des

tâches historiques de la philosophie a été, et est encore la construction d’un

consensus autour de clusters conceptuels, dont on peut dire que

l’adoption généralisée a pu donner naissance à une science : c’est ainsi

que sont nées la mécanique classique et la psychologie (Russell 1912 :

154-155 ; Perelman, 1945 : 13). Il est possible qu’un jour nous

réalisions que la fonction principale des réflexions philosophiques sur le

langage aura été de donner naissance à une sémantique scientifique (qui serait

une partie de la linguistique, même si ce ne sera peut-être pas celle que nous

connaissons aujourd’hui). Toutefois, si ce devait être le point d’arrivée, nous

en sommes encore bien loin, comme nous le verrons.

4. Le paradigme dominant

Le paradigme dominant de la philosophie du langage au XXe

siècle peut être caractérisé par la conjonction de trois thèses, deux positives

et une négative :

1) la

signification d’un énoncé déclaratif s’identifie avec ses conditions de

vérité, soit, en d’autres termes, la spécification des circonstances dans

lesquelles l’énoncé est vrai ; et la signification d’une expression

subénonciative (par exemple un mot) est sa contribution aux conditions de

vérité des énoncés dans lesquels l’expression apparaît. L’énoncé déclaratif est

donc l’unité linguistique privilégiée : la théorie sémantique est

essentiellement une théorie de la signification des énoncés ;

2) la

valeur sémantique d’une expression complexe dépend fonctionnellement des

valeurs sémantiques de ses constituants (compositionnalité de la

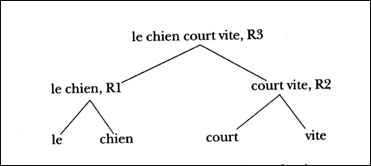

signification) ; le mode de la dépendance est déterminé par la structure

syntaxique de l’expression complexe, c’est-à-dire par le type de complexité qui

est en jeu dans chaque cas ;

3) images,

représentations, ou autres entités mentales, éventuellement associées aux

expressions linguistiques, ne sont pas les significations des

expressions, et l’élaboration mentale des expressions linguistiques (la compréhension

comme processus mental) n’est pas essentielle à la détermination de la

signification des expressions elles-mêmes. En général, des considérations de

caractère psychologique n’interviennent pas dans la théorie de la

signification.

L’idée

selon laquelle, pour satisfaire les thèses (1) et (2), on doit attribuer plusieurs

valeurs sémantiques à chaque expression linguistique (par exemple sens

et dénotation chez Frege, ou intension et extension chez

Carnap) est presque aussi universellement partagée. Russell (§ 9) n’était

pourtant pas de cet avis, pas plus que ne le sont aujourd’hui les théoriciens

de la référence directe (§ 32), qui se placent d’ailleurs déjà

partiellement en dehors du paradigme dominant.

Les thèses

(2) et (3) sont dues à Frege. La thèse (1) déjà présente chez Frege (1893,

§ 32), est soulignée avec force dans le Tractatus de Wittgenstein.

5. La philosophie du langage de

Frege : termes singuliers

Gottlob Frege

(1848-1925) était bien conscient d’être l’un des fondateurs de la logique

contemporaine. Il était loin pourtant de penser que, quelques dizaines d’années

après sa mort, on l’aurait également considéré comme le fondateur d’une

discipline philosophique dite « philosophie du langage » : ne

serait-ce que parce qu’il s’était toujours considéré plus comme mathématicien

que comme philosophe. Toutefois, cela ne fait aucun doute que nous sommes

redevables à Frege des notions centrales du paradigme dominant, comme l’analyse

de la prédication et des énoncés quantifiés, de l’idée de la compositionnalité

de la signification et du couple sens/dénotation ; et ce fut Frege qui, le

premier, posa des problèmes canoniques, tels que celui de la signification des

descriptions définies (les expressions de la forme “le P”, comme “le roi de

France” ou “la tante de Gottlob”) ou celui des contextes d’attitude

propositionnelle (“X croit que que”, “X veut savoir si p” etc.). La

grande synthèse de Dummett (1973b) a sans aucun doute contribué à l’image

actuelle du rôle de Frege dans la constitution de la philosophie du

langage ; d’autre part, c’est un fait que quasiment tous les auteurs

canoniques de la philosophie du langage de notre siècle se réfèrent à lui,

depuis Russell qui contribua à en diffuser les idées, jusqu’à Wittgenstein qui

reconnut qu’il fut l’un des rares auteurs à avoir exercé une influence

importante sur sa pensée, ou Carnap qui fut son élève et qui tenta d’en

perfectionner les catégories sémantiques, ou encore Austin qui le traduisit en

anglais, et Quine qui hérita de nombres de ses problèmes, jusqu’à Kripke qui en

fit la cible de ses polémiques.

Une grande partie des

idées sémantiques de Frege est exposée dans trois courts essais des années

1891-1892, Fonction et concept, Sens et dénotation, Concept et

objet. Frege appelle “noms propres” ce que nous appelons aujourd’hui

généralement termes singuliers, c’est-à-dire les expressions

linguistiques qui désignent un seul objet (par exemple “Clichy-sous-bois”,

“l’homme le plus riche de Clichy-sous-bois”, “Alfred Biquet”). À chaque nom

propre sont associés, selon Frege, un sens (Sinn) et une dénotation

(Bedeutung). La dénotation du nom, c’est l’objet désigné : dans

l’exemple, respectivement, la ville de Clichy-sous-bois, l’homme qui, dans

cette ville, se trouve être le plus riche, celui qui porte le nom “Alfred

Biquet”. Le sens est « le mode selon lequel l’objet est donné » par

le nom (1892b : 105) ; il peut être conçu comme le contenu cognitif

associé au nom, en vertu duquel il a telle dénotation ; c’est-à-dire comme

un des différents modes selon lequel un objet peut être déterminé, en tant

qu’il « donne lieu à un nom particulier » de cet objet (Frege,

1914 : 107). Il s’agit d’une notion problématique (§ 32), que Frege

lui-même ne clarifie qu’en partie. Essayons d’en dessiner les contours dans la

mesure du possible. Avant tout, il est clair qu’un même objet peut être désigné

par plusieurs expressions linguistiques, chacune desquelles constituant un

« parcours » spécifique pour parvenir à cet objet. L’actuelle (1997)

reine d’Angleterre peut être désignée par l’expression “Elizabeth II”, ou par

l’expression “l’ex-belle-mère de Diana Spencer”, ou par un grand nombre

d’autres expressions (parmi lesquelles précisément “l’actuelle reine

d’Angleterre”). Chacune de ces expressions présente sa dénotation (qui est la

même dans tous les cas) d’une manière spécifique, qui est son sens. Pourquoi ne

nous suffit-il pas (selon Frege) de dire que des expressions différentes

(des noms différents) ont la même dénotation, au lieu de devoir associer à

chaque expression un sens, c’est-à-dire un mode selon lequel elle

présente sa dénotation ? La réponse, toujours selon Frege, est que les

mots, considérés comme de simples signes, ne sont pas des instruments de

connaissance, ni des véhicules de la communication : ils ne le deviennent

qu’en tant qu’ils sont associés à une dénotation. Le sens d’une expression

n’est autre que le mode particulier selon lequel elle renvoie à sa dénotation.

Deux expressions

distinctes peuvent avoir le même sens : ainsi le sens n’est pas une

autre manière de nommer ce par quoi une expression linguistique se différencie

d’une autre. Carnap reprochera à Frege de n’avoir pas été assez précis sur les

conditions d’identité par le sens (§ 14 ; voir Casalegno, 1992 :

25-26) ; toutefois, il ne fait pas de doute (1892a : 127-140 ;

1892b : 106, 107-108) qu’il pensait qu’il pouvait y avoir des expressions

distinctes avec le même sens, à la fois dans des langues différentes (“horse”,

“cheval” et “cavallo” ont le même sens), et à l’intérieur d’une même langue

(“chien” et “clébard”, “cheval” et “destrier”, “et” et “mais” ont le même sens,

1897 : 139, 152 ; 1918 : 177-178). Ces derniers exemples sont

des mots qui, bien qu’ayant le même sens, ont une tonalité différente

(Frege, 1918 : 177). La tonalité est ce qui se perd généralement dans une

traduction d’une langue vers une autre (qui, si elle est correcte, doit au

contraire conserver le sens).

Du sens d’une

expression linguistique il faut distinguer la représentation liée à

l’expression, c’est-à-dire l’entité mentale que l’expression peut évoquer dans

notre esprit : « Une image interne qui s’est constituée sur la base

des souvenirs des impressions sensibles que j’ai éprouvées et d’activités,

internes et externes, que j’ai effectuées » (Frege, 1892b : 105). Les

représentations sont inévitablement subjectives : chacun de nous

associe à une même expression une représentation différente, parce que la

représentation dépend de l’expérience, et l’expérience est différente selon les

individus. « S’il était possible de projeter sur un écran les

représentations évoquées par le mot “cheval” chez des personnes différentes,

nous verrions des images très différentes les unes des autres »

(1897 : 151). Mais le langage doit être capable d’exprimer un contenu

objectif – un sens – pour que la communication soit possible. Afin que l’on

puisse communiquer réciproquement un contenu de connaissance – par exemple le

théorème de Pythagore – à travers le langage, il faut qu’un sens, qui soit le

même pour tous, soit lié à chacun des mots du théorème (sans quoi « il

faudrait dire “mon théorème de Pythagore” ou “ton théorème de Pythagore” et non

plus «le théorème de Pythagore » : Frege, 1918 : 183). Ce qui ne

veut pas dire, bien entendu, que des personnes différentes ne puissent accorder

des sens différents à une même expression (pour untel le sens d’“Aristote” peut

être « le maître d’Alexandre le Grand », pour un autre « le

philosophe de Stagire, auteur de la Métaphysique ») :

toutefois il est possible qu’il y ait des expressions avec un sens

déterminé, qui soit saisi par tous les utilisateurs de langage, tandis qu’il

n’est pas possible que tous associent à une expression la même

représentation. Et cela ne veut pas dire non plus que le fait de saisir un sens

ne soit pas un événement mental (ou, disons, un fait psychologique) : mais

le sens même, ce qui est saisi par l’esprit, n’est pas soumis à la

subjectivisation, caractéristique des événements mentaux.

Les rapports entre

sens, dénotation et représentation sont bien mis en évidence par Frege par une

métaphore. Imaginons quelqu’un qui observe la Lune à travers une lunette. La

Lune elle-même correspond à la dénotation ; l’image rétinienne, qui est

différente selon les observateurs, correspond à la représentation ;

l’image sur la lentille de la lunette correspond au sens : « Elle en

est nécessairement partiale parce qu’elle dépend du point de vue d’observation,

et pourtant elle est objective, parce qu’elle peut servir à plusieurs

observateurs » (1892b : 106).

L’imperfection du

langage naturel (dont Frege sera un critique acharné) permet la formation

d’expressions anomales, qui ont un sens mais pas de dénotation, comme “le corps

céleste le plus éloigné” ou “le plus grand nombre naturel”. Dans un langage

parfait cela ne devrait pas être possible : on ne pourrait pas introduire

ou former de signe sans que lui soit garantie une dénotation (1892b :

109). Au contraire, dans le langage naturel, nous parlons d’une certaine façon en

présupposant que les termes singuliers que nous employons ont une

dénotation. En disant, par exemple, “Kepler mourut dans la misère” ou “Celui

qui a découvert les orbites elliptiques des planètes mourut dans la misère”,

nous présupposons, respectivement, que le nom “Kepler” a une dénotation

et que quelqu’un a découvert la forme elliptique des orbites des planètes. Si

le présupposé est faux (comme c’est le cas dans des énoncés tels que “Ulysse a

exterminé les Guaranis” ou “L’actuel roi du Mexique a gagné le tour de

France”), ni l’énoncé, ni sa négation ne sont vraies : les présupposés en

question, en effet, conditionnent de la même manière les valeurs de vérité des

énoncés et ceux de leurs négations (même en disant “Ulysse n’a pas exterminé

les Guaranis” on présuppose que le nom “Ulysse” a une dénotation). Nous verrons

(§ 9) comment Russell refusera cette analyse, qui implique une violation

du principe du tiers exclu.

6. Les énoncés et le principe de

compositionnalité

Les énoncés

(déclaratifs) ont également un sens et une dénotation : le sens d’un

énoncé est la pensée qu’il exprime, sa dénotation est sa valeur de

vérité (c’est-à-dire le Vrai, si l’énoncé est vrai, ou le Faux, s’il est

faux). Dans l’argumentation à laquelle Frege a recours pour arriver à cette

conclusion, il fait appel à un principe qui est tout aussi important que le

résultat auquel il parvient : ledit principe de compositionnalité,

selon lequel la valeur sémantique (sens ou dénotation) de toute expression

complexe est fonction des valeurs sémantiques de ses constituants.

Voyons l’argumentation

de Frege. Il constate qu’un énoncé exprime une pensée, et se demande si la

pensée exprimée peut être la dénotation de l’énoncé. S’il en était ainsi –

dit-il – la pensée exprimée ne devrait pas changer, là où, dans l’énoncé, on

remplace une partie par une autre de même dénotation. Cette affirmation

présuppose le principe de compositionnalité. En effet, étant donné A {e1,

... en} un énoncé dont les constituants sont e1, ..., en.

Nous désignons par “den(x)” la dénotation de l’expression “x”. Si le principe

den

(A {e1, ... en}) = f (den (e1), ..., den(en))

[principe de compositionnalité

pour la dénotation], est valable, alors, si nous avons par exemple

den (ei) = den (ej)

nous aurons de toute

évidence

den

(A{e1, ..., ei, ..., en}) = den (A{e1,

..., ej, ..., en}),

où l’énoncé A conserve

sa dénotation si l’on remplace ei par ej. Mais si la

dénotation était la pensée, cela ne pourrait être le cas. Considérons, par

exemple, l’énoncé :

(1)

L’étoile du matin est un corps illuminé par le Soleil.

Si nous remplaçons

“l’étoile du matin” par “l’étoile du soir” (qui a la même dénotation :

tous deux dénotent la planète Vénus), nous obtenons

(2)

L’étoile du soir est un corps illuminé par le Soleil,

qui exprime une pensée

différente de (1). Donc, si la dénotation respecte le principe de

compositionnalité, la dénotation d’un énoncé ne peut être la pensée exprimée.

Pour soutenir sa thèse

selon laquelle la dénotation est la valeur de vérité, Frege apporte deux

argumentations de type inductif. La première part de la constatation que nous

sommes intéressés par la dénotation des constituants d’un énoncé lorsque nous

avons intérêt à savoir si l’énoncé est vrai ou faux et seulement dans ce cas.

Par exemple, nous ne sommes pas intéressés de savoir si “Ulysse” a une

dénotation – c’est-à-dire si Ulysse a existé – quand nous restons dans le cadre

de l’Odyssée, à savoir un contexte fictif, où la vérité ou l’absence de

vérité des énoncés n’est pas en question ; le fait nous intéresse au

contraire, si nous nous plaçons dans le cadre d’une recherche historique. Ce

qui fait penser (en assumant une nouvelle fois le principe de

compositionnalité) que la valeur de vérité est précisément ce qui est déterminé

par les dénotations des constituants d’un énoncé, à savoir la dénotation de

l’énoncé tout entier.

La seconde

argumentation part au contraire de l’observation que la valeur de vérité d’un

énoncé ne change pas quand on remplace des constituants de même

dénotation : (1) et (2) ont la même valeur de vérité (ils sont tous les

deux vrais). Bien sûr, nous ne savons pas si la valeur de vérité est la seule

propriété d’un énoncé qui ne varie pas dans ce cas. Mais le principe de

compositionnalité nous dit que la dénotation d’un énoncé est quelque chose qui

ne change pas par substitution des constituants de même dénotation : donc

la valeur de vérité, ayant cette propriété d’invariance, est un candidat

légitime (au contraire de la pensée exprimée) à l’identification avec la

dénotation de l’énoncé.

La thèse selon laquelle

la dénotation d’un énoncé déclaratif est sa valeur de vérité a une conséquence

bizarre : tous les énoncés vrais, et tous les énoncés faux, ont la même

dénotation. Frege n’esquive pas cette conséquence (1892b : 111), et

l’interprète ainsi : d’un énoncé, ne nous intéresse jamais la seule

dénotation, mais le mode particulier selon lequel il dénote cette valeur de

vérité déterminée. « La connaissance est dans la connexion de la pensée

avec sa dénotation, à savoir avec sa valeur de vérité. » Que tous les

énoncés vrais aient la même dénotation ne veut certainement pas dire que leur

différence soit en quelque manière banale et qu’ils soient, dans un certain

sens, un seul et même énoncé : ils sont des manières différentes de

« décomposer » la même valeur de vérité.

Le principe de

compositionnalité – qui, comme on l’a vu, est essentiel dans l’argumentation de

Frege – est au fondement d’une bonne partie de la recherche sémantique

contemporaine. L’une de ses motivations les plus importantes est la

suivante : il serait difficile de concevoir, sans admettre un principe de

compositionnalité de la signification, que l’on puisse comprendre des phrases

que nous n’avons jamais entendues – sans qu’elles nous soient expliquées –, à

la seule condition qu’elles soient constituées de mots que nous connaissons.

Évidemment, nous calculons la signification des expressions nouvelles à

partir des significations de leurs sous-expressions, que nous connaissons déjà.

La signification d’une expression complexe est, en ce sens, fonction des

significations de ses constituants : la connaissance des significations

des constituants suffit à déterminer, sur la base de la structure syntaxique de

l’expression, la signification de l’expression complexe. Frege exprimait ainsi

l’idée de la compositionnalité (en ce cas, du sens) : « Les

prestations de la langue sont vraiment surprenantes : exprimer un très

grand nombre de pensées avec peu de syllabes – ou même trouver la manière de

donner à une pensée [...] une mise qui permette qu’un autre, pour lequel elle

est absolument nouvelle, la reconnaisse. Cela ne serait pas possible si nous ne

pouvions distinguer dans la pensée des parties auxquelles correspondent des

parties de l’énoncé, de manière à ce que la construction de l’énoncé puisse

valoir comme image de la construction de la pensée » (Frege,

1923-1926 : 36).

Le sens d’un

énoncé c’est la pensée qu’il exprime. Les pensées, comme les sens des termes

singuliers, ne doivent pas être conçues comme des entités mentales et donc

subjectives, mais comme des entités objectives qui peuvent être un patrimoine

commun à plusieurs individus. Dans La pensée (1918), Frege concevra l’objectivité

des sens en termes explicitement platoniciens : « Un troisième règne

sera reconnu », au-delà du règne des choses et de celui des

représentations (1918 : 184) : c’est le règne des pensées, qui –

comme les choses – ne sont pas de quelqu’un, et d’autre part ne sont pas

perceptibles par les sens, comme ne le sont pas les représentations.

Frege semble souvent

identifier le contenu objectif d’un énoncé – la pensée qu’il exprime – avec ses

conditions de vérité : le sens d’un énoncé, dit-il par exemple, est

« la pensée que [ses] conditions [de vérité] sont satisfaites »

(1893 : § 32). Toutefois, sur ce point, sa position n’est pas

univoque. Il semble quelquefois admettre que deux énoncés peuvent avoir les

mêmes conditions de vérité, mais un sens différent (Casalegno, 1992 :

25-27). C’est dans le Tractatus de Wittgenstein (§ 11) que l’on

trouvera pour la première fois une identification explicite et inconditionnée

du sens d’un énoncé avec ses conditions de vérité. Il faut toutefois observer

que la manière dont Frege justifie l’objectivité des pensées – qui, à ses yeux,

en constitue la caractéristique essentielle – présuppose l’identification de

sens et conditions de vérité. Une telle justification dépend, en fait, de ce

que nous appelons aujourd’hui une conception réaliste de la vérité,

c’est-à-dire de l’idée qu’un énoncé est vrai ou faux en fonction de l’état réel

des choses, indépendamment du fait que nous sachions quel est cet état,

que nous puissions le savoir, et indépendamment même de notre propre

existence. « La pensée que nous articulons dans le théorème de Pythagore

est vraie intemporellement, vraie indépendamment du fait que quelqu’un puisse

la considérer comme vraie [...] Elle est vraie non seulement à partir du moment

où le théorème a été découvert – tout comme une planète est dans un rapport

d’action réciproque avec d’autres planètes avant même qu’elle soit

découverte » (Frege, 1918 : 184). Par conséquent, les conditions de

vérité d’un énoncé sont indépendantes du fait qu’il soit formulé, compris,

etc. ; et c’est en cela que consiste, pour Frege, l’objectivité de la

pensée que l’énoncé exprime. Donc l’objectivité des pensées n’est pas autre

chose que l’objectivité des conditions de vérité des énoncés.

Fidèle à une tradition

qui a de lointaines origines, Frege distingue entre saisir une pensée et

juger qu’elle est vraie. La pensée exprimée par un énoncé – la pensée

que “Cesenatico est en Italie” par exemple – peut être conçue sans être

nécessairement assertée : cette même pensée est également exprimée

par la question “Cesenatico est en Italie ?”, dans laquelle pourtant elle

n’est pas assertée. Les deux énoncés, l’assertion et la question, se

distinguent du point de vue de leur force : assertorique dans le

premier cas, interrogative dans le second. On trouve donc chez Frege un embryon

de théorie des actes de langage, qui sera amplement développée par la

suite (§ 25).

7. Limites de la compositionnalité

La valeur sémantique du

tout n’est pas toujours fonction des valeurs sémantiques des parties :

c’est du moins ce qu’il semble à première vue. C’est le cas des contextes

énonciatifs que Frege appelle indirects, tels que (3) :

(3)

Copernic croyait que les orbites des planètes étaient des cercles.

(3)

contient, comme son constituant, l’énoncé (4)

(4)

Les orbites des planètes sont des cercles.

Or, (4) est faux

(dénote le Faux) ; toutefois, si nous le remplaçons – dans le contexte de

(3) – par un autre énoncé également faux, et donc de dénotation identique, nous

n’obtenons pas nécessairement un énoncé ayant la même valeur de vérité que (3).

Par exemple, en remplaçant (4) par “La Lune est un fromage”, nous obtenons

(5)

Copernic croyait que la Lune était un fromage

ce qui est faux, alors

que (3) est vrai.

Ces exceptions à la compositionnalité

auraient pu inciter Frege à revoir ses idées sur le sens et la dénotation des

énoncés. Au contraire, il ne consent à les corriger que dans le cas particulier

des contextes indirects. Dans un contexte tel que (3), un sous-énoncé tel que (4),

selon Frege (1892b : 112), ne dénote pas sa dénotation habituelle

(c’est-à-dire une valeur de vérité), mais dénote une pensée, et précisément la

pensée qu’il exprime normalement, à savoir son sens habituel. Les mots

“que les orbites des planètes étaient des cercles” dénotent le sens de l’énoncé

(4).

Si nous admettons cela,

le principe de compositionnalité est sauf, même dans le cas des contextes

indirects : en effet, si, dans ces contextes, nous remplaçons un

sous-énoncé par un autre de même sens (c’est-à-dire la même

« dénotation indirecte »), la valeur de vérité de l’énoncé tout

entier ne change pas. Le prix à payer pour sauver la compositionnalité est

pourtant très élevé : les mêmes mots se trouvent avoir des dénotations

différentes dans des contextes différents. En outre, le caractère nébuleux des

indications de Frege à propos des conditions d’identité du sens (quand deux

expressions différentes ont-elles le même sens ?) rend sa proposition

difficile à vérifier. On comprend donc pourquoi la recherche sémantique qui a

suivi n’a pu se satisfaire de cette solution de Frege, et a cherché d’autres

voies (qui n’en seront pas plus heureuses, comme nous le verrons aux § 15,

33).

8. Prédicats et

concepts

Dans l’essai Fonction

et concept, Frege essaye d’éclaircir la notion mathématique de fonction, et

montre qu’elle est d’une application plus générale que ne l’admettent

ordinairement les mathématiciens. On dit habituellement que

(6) 2

· x3 + x

est « fonction de

x », ou que

(7) 2

· 23 + 2

est « fonction de

2 ». Mais l’expression (7) ne désigne nullement une fonction : elle

est un symbole complexe qui dénote un nombre (le nombre 18). Si (7)

était l’expression d’une fonction, les fonctions ne seraient rien d’autre que

des nombres. Du reste, (6) désigne également un nombre, fût-ce de manière

indéterminée : (6) désigne la valeur de la fonction pour l’argument

x. L’« essence » de la fonction est dans la forme commune à

(6) et (7) (et à un nombre infini d’autres expressions : 2 · 13

+ 1, 2 · 33 + 3, etc.) que nous pourrions représenter par

(8) 2

· ()3 + ()

Comme on le voit en

(8), une fonction est essentiellement incomplète ; ce que l’on

obtient en complétant la fonction est sa valeur pour un argument déterminé.

Nous appelons parcours de valeurs d’une fonction l’ensemble de ses

valeurs pour ses arguments. Dans le cas de (8), le parcours des valeurs est {3,

18, 57, ...}. Deux fonctions distinctes comme x2 – 4x et x(x – 4)

peuvent avoir le même parcours de valeurs (1891 : 90).

Les fonctions n’ont pas

toutes pour valeur des nombres : il y a des fonctions dont la valeur est

une valeur de vérité (le Vrai ou le Faux). C’est le cas, par exemple

pour la fonction x2 = 1 : sa valeur pour x = –1 est le Vrai,

pour x = 0 est le Faux, etc. On peut exprimer cela en disant que « – 1 a

la propriété d’avoir 1 comme sa valeur au carré » ou encore que « – 1

relève du concept racine carrée de 1 ». « Nous voyons ainsi –

dit Frege – à quel point ce qu’en logique nous nommons “concept” est intimement

lié à ce que nous appelons “fonction”. Et on pourrait même dire qu’un

concept est une fonction dont la valeur est toujours une valeur de

vérité » (1891 : 99, c’est Frege qui souligne).

Le concept – qui est

une fonction, et donc quelque chose d’incomplet, ou comme dit Frege de non

saturé – ne doit pas être confondu avec son extension, qui est le parcours

des valeurs de la fonction, à savoir un objet du type {Vrai, Faux,

Faux, Vrai,...}, et donc quelque chose de complet.

Le langage naturel est capable

lui aussi d’exprimer des fonctions. Par exemple, on peut considérer que

l’expression “la capitale de __” désigne une fonction, qui fait correspondre à

chaque pays sa capitale (son parcours de valeurs est l’ensemble des capitales).

Et le langage naturel est en particulier capable d’exprimer des concepts,

c’est-à-dire des fonctions dont la valeur est une valeur de vérité. Par

exemple, l’expression “__ est la capitale de la France” dénote une fonction qui

assume la valeur Vrai pour l’argument Paris, et Faux pour tous les autres

arguments. De la même manière, “__ est un homme” dénote une fonction qui assume

la valeur Vrai si l’argument est un homme et Faux dans tous les autres cas (par

exemple la valeur Vrai, si elle est appliquée à Frege, et la valeur Faux si

elle est appliquée à Paris).

Les expressions telles

que “__ est un homme” sont appelées normalement des prédicats. Les

prédicats sont donc des expressions linguistiques qui dénotent un type

particulier de fonctions : des fonctions dont les valeurs sont des valeurs

de vérité, c’est-à-dire des concepts.

Sur cette base, Frege

analyse les énoncés simples, que Wittgenstein et Russell nommeront, par la

suite, « atomiques » : des énoncés tels que “Socrate est un

homme”. Pour Frege également, comme pour l’analyse traditionnelle, cet énoncé

est constitué de deux « segments » : “Socrate” et “__ est un

homme”. “Socrate” est un nom propre et a – comme nous le savons – un sens et

une dénotation. Le prédicat “__ est un homme” dénote le concept homme,

c’est-à-dire une fonction qui assigne à un argument le Vrai si l’argument est

un homme, et le Faux dans tous les autres cas. Il y a donc une certaine

asymétrie entre le traitement du sujet et le traitement du prédicat :

“Socrate” dénote directement un objet (à savoir Socrate), tandis que “__ est un

homme” dénote un concept, qui, à son tour, a une certaine extension. Comme on

le verra (§ 14), dans les années quarante, cette analyse sera fortement

simplifiée, et l’on dira que les prédicats dénotent simplement des classes

(“__ est un homme” dénote la classe des hommes). Mais pour Frege, il est

crucial qu’il n’en soit pas ainsi : les prédicats doivent dénoter des

fonctions, c’est-à-dire des entités non saturées. Ce n’est que de cette manière

que l’on peut expliquer le « lien propositionnel », ce qui

« maintient » une proposition : une proposition s’obtient en

« saturant » un concept avec un objet. Le concept a ce qu’on

appellerait des « valences libres » : ces valences sont saturées

par les objets. Si nous disions que le prédicat “__ est un homme” ne dénote pas

un concept, mais directement la classe des hommes, nous ne serions plus en

mesure, dit Frege, d’expliquer le lien propositionnel. Une classe est un objet

comme un autre, elle n’est nullement incomplète. C’est pourquoi l’analyse

« asymétrique » est la seule correcte : elle est la seule qui

puisse rendre compte de l’unité de la proposition.

9.

Russell : forme grammaticale et forme logique.

Le philosophe et

mathématicien anglais Bertrand Russell (1872-1970), auteur des Principes de

la mathématique (1903), était un grand admirateur de l’œuvre de Frege (il

contribua à lui donner une audience internationale), et s’accordait avec lui

sur l’idée d’une réductibilité de la mathématique à la logique. Toutefois, dans

l’article Sur la dénotation (1905), Russell attaqua le cadre conceptuel

frégéen de Sens et dénotation, en lui opposant une analyse du langage

qui se dispensait du concept de sens : la seule propriété sémantique d’une

expression linguistique qui soit de quelque importance pour la valeur de vérité

des énoncés dans lesquels elle apparaît, c’est sa dénotation. Cette position

est, à première vue, absolument contraire à l’intuition : comment

expliquer par exemple la différente valeur de vérité de

(9)

George IV voulait savoir si Scott était l’auteur de Waverley

(dont nous pouvons

supposer qu’elle est vraie) et

(10)

George IV voulait savoir si Scott était Scott

(probablement fausse),

étant donné que Scott est l’auteur de Waverley, et que les deux

expressions “Scott” et “l’auteur de Waverley” ont pourtant la même

dénotation ? Le fait est, d’après Russell, que (malgré les apparences)

l’énoncé (9) ne contient nullement comme constituant “l’auteur de Waverley”.

En réfléchissant sur les énoncés qui contiennent des descriptions,

indéfinies (“un homme”) ou définies (“l’auteur de Waverley”, “l’actuel

roi de France”), Russell se convainc que la forme grammaticale

superficielle de ces énoncés masque leur véritable forme logique,

c’est-à-dire leur structure sémantique effective. La forme logique des énoncés

contenant des descriptions indéfinies est reconduite par Russell à la

quantification existentielle : par exemple, “J’ai rencontré un homme” peut

être paraphrasé sous la forme “Il existe (au moins) un x tel que x est un homme

et j’ai rencontré x”. Dans la paraphrase, qui exprime de manière transparente

la forme logique de l’énoncé, l’expression “un homme” n’apparaît plus comme

constituant. De la même manière, “L’actuel roi de France est chauve” – qui

semble contenir un constituant dépourvu de dénotation, la description définie

“l’actuel roi de France” – « dit » en réalité : il existe un x

qui est actuellement roi de France ; il n’y a qu’un seul x qui soit

tel ; et x est chauve (dans un langage de premier ordre avec identité ,

($x) ((Rx & ("y)(Ry … y = x)) & Cx)). Il s’agit donc d’un énoncé

faux, et non d’un énoncé dépourvu de valeur de vérité comme le pensait Frege

(§ 5) : des expressions telles que “l’actuel roi de France” ou ”la

montagne d’or” ne nous obligent nullement à postuler des entités inexistantes

(comme Russell lui-même l’avait soutenu dans les Principes de la

mathématique) ni à violer le principe du tiers exclu (la position de Frege

selon Russell).

À travers la paraphrase

proposée par Russell, l’énoncé “L’actuel roi de France est chauve” est réduit à

une formulation où apparaissent seulement des expressions (prédicats) qui

dénotent des propriétés des individus, outre l’apparat de la quantification

(« il existe », « pour chaque... »). Pourraient y figurer

également des noms propres, c’est-à-dire des expressions qui ne dénotent

pas des propriétés mais des individus. Mais, dans ce cas également, il n’est

pas sûr que les expressions dont l’apparence grammaticale est celle des noms

propres (“Socrate”, “Pégase”) soient tels véritablement, à savoir des noms logiquement

propres (comme le dira Russell par la suite, 1918-1919 : 359).

« Un nom, au sens logiquement restreint de “mot dont la signification est

un individu”, ne peut être appliqué qu’à un individu dont le locuteur a une

connaissance directe (acquaintance) » (Ibidem). Le concept

de nom propre, pour Russell, est donc un concept sémantique (celui d’une

expression qui dénote un individu) qui est fondée épistémologiquement sur la

distinction entre connaissance directe et connaissance « par

description ». « Chaque pensée – dit Russell – doit partir de la

connaissance directe [par exemple celle que j’ai de la surface de la mer que je

vois de ma fenêtre], mais il est possible de penser à de nombreuses choses dont

on n’a pas de connaissance directe » (1905 : 204). De nombreuses

choses ne sont connues qu’à travers leurs propriétés, c’est-à-dire à travers

une description que l’on peut avoir d’elles : ainsi, nous ne connaissons

pas Socrate directement, mais comme tel philosophe athénien, maître de Platon,

etc. Plus tard, Russell dira que la plus grande partie des noms propres

grammaticaux sont en réalité des abréviations de descriptions ; et

de plus ce qui est décrit n’est pas un individu (particular) véritable,

mais un « système compliqué de classes et de séries »

(1918-1919 : 359).

Comment décider si une

expression est véritablement un nom propre ou au contraire une description

« déguisée » ? Comment décider, en fait, quelle est la véritable

forme logique d’un énoncé du langage ? Il est clair qu’en prenant une

telle décision, nous ne sommes pas guidés uniquement par des intuitions

linguistiques, mais aussi et surtout par notre jugement épistémologique et par

nos opinions ontologiques (cf. Di Francesco, 1990 : 42-43). La

distinction entre nom propre au sens grammatical et au sens logique est un

formidable principe de manipulation du langage sur des présupposés

ontologiques. Russell en était conscient à sa manière, quand il soutenait qu’un

« solide sens de la réalité » était indispensable pour une analyse

correcte du langage, parce que la « logique, pas plus que la zoologie, ne

peut admettre l’existence d’une licorne » (1919 : 202). L’analyse des

énoncés sur le type de celui sur le roi de France est également guidée à la

fois par des intuitions sémantiques (sur ce que « l’on veut dire »

avec de tels énoncés) et des présupposés ontologiques (quels types d’entités

peut-on admettre dans une ontologie « saine »).

La conception purement

dénotative du langage de Russell (reprise plusieurs dizaines d’années plus tard

par les théoriciens de la référence directe, § 32) contribuera à la longue

éclipse de la notion frégéenne de sens. Elle eut une forte influence sur la

formation du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein pour au

moins trois aspects : la distinction entre forme grammaticale et forme

logique, l’idée d’analyse – l’opération qui récupère la forme logique au-delà

de l’apparence grammaticale – et l’idée que la proposition

« analysée » (c’est-à-dire considérée sous sa forme logique) est

essentiellement une connexion de noms qui dénotent directement des

individus ou des propriétés.

10. Le Tractatus

logico-philosophicus : théorie de l’image.

Les réflexions sur le

langage du jeune philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein (1889-1951), élève

de Russell à Cambridge, et bon connaisseur des œuvres de Frege, sont

synthétisées dans un petit livre de quelques quatre-vingt pages, le Tractatus

logico-philosophicus (1922). Le but principal du Tractatus est de

répondre à la question : en quoi les propositions de la logique se

distinguent-elles de toutes les autres propositions du langage ? Pour

répondre à cette question, Wittgenstein formule une théorie générale du

langage, dans laquelle il s’agit de saisir « l’essence de la proposition »

(1914-1916 : 22.1.1915), c’est-à-dire des énoncés déclaratifs. Il est

d’accord avec Russell sur la conception d’une proposition simple telle qu’une

structure relationnelle (de type Rabc), qui asserte que certains objets

(a, b, c) ont entre eux une relation R : par exemple que a se trouve entre

b et c. Mais une proposition a aussi une forme (par exemple, la forme de

Rabc pourrait être indiquée par “Xxyz”) ; et Russell, à cette

époque, avait tendance à concevoir les formes propositionnelles comme des

« objets logiques » simples, dont la connaissance directe (acquaintance)

est présupposée par la compréhension du langage. Mais – objectait Wittgenstein

– si les formes sont des objets logiques, de quelle manière une proposition

peut-elle nous communiquer sa forme ? Certainement pas en la désignant par

un nom, parce que cela ne ferait qu’ajouter un constituant à la proposition, en

en modifiant la forme ; mais pas même en l’exprimant par une proposition,

parce que cela impliquerait une régression à l’infini (1914-1916 : 20.11.14).

La forme doit être exhibée par la proposition : de même qu’une

photographie exhibe la structure de la situation qu’elle représente (elle fait

voir, à travers la disposition de ses éléments, que les choses se présentent de

telle ou telle manière dans la réalité), une proposition montre la

structure de ce qu’elle asserte. Comme dans le cas de la photographie, la

structure qu’elle exhibe est la structure de ce dont on asserte la subsistance

(c’est-à-dire de l’état des choses dont on asserte qu’il est un fait : la

proposition « le chat est sur la table » asserte que c’est un fait

que le chat est sur la table).

Wittgenstein en arrive

donc à penser une proposition comme une image (Bild). Ce n’est

qu’en concevant la proposition comme une image que nous parvenons à rendre

compte du fait qu’elle peut nous communiquer une information nouvelle.

Elle nous dit quelque chose de la réalité, que nous ne savions pas

auparavant ; et elle nous le dit en utilisant uniquement ses parties

constituantes – les mots – et leur disposition. « Une proposition doit

communiquer avec des expressions anciennes un sens nouveau. La proposition nous

communique une situation ; elle doit donc avoir une interindépendance

essentielle avec cette situation. Et cette interdépendance consiste justement

en ce qu’elle est l’image logique de la situation » (1922 : 4.03).

Wittgenstein nous invite à accomplir un processus d’abstraction, à partir des

images au sens ordinaire du terme jusqu’à la proposition comme image

logique ; et il essaie de nous faire voir que, dans ce processus,

« l’essentiel de la représentation par l’image » (4.016) n’est pas

perdu. Une photographie en noir et blanc, par exemple, « ressemble »

intuitivement à la situation qu’elle représente ; mais, à y regarder de

plus près, dans la photo il n’y a pas de tridimensionnalité, les relations

chromatiques entre les objets réels sont représentées par des relations du type

« plus clair » ou « plus foncé » et les dimensions des

objets représentés sont différentes de celles des parties correspondantes de la

photo (même si les proportions sont conservées). La photographie représente la

réalité avec ses moyens, sur la base de certains conventions, du point de vue

d’une certaine forme de la représentation. Dans un dessin stylisé,

la

« ressemblance » (l’iconicité) est confiée uniquement au maintien de

certaines relations géométriques et métriques : l’image de l’album est sur

l’image de la table et en contact avec l’image du plan de table, l’image des

pieds forme un angle droit avec l’image du plan (comme dans la réalité), etc.

La forme de la représentation est changée : le dessin n’est plus en mesure

de représenter des relations chromatiques (comme c’était le cas de la

photographie), mais peut encore représenter des relations géométriques. Le plus

haut niveau d’abstraction est atteint par une forme de représentation qui rend

compte des relations en général (non pas des relations spatiales avec

des relations spatiales, etc.) : c’est la forme logique, et une

image qui aurait comme forme de représentation la forme logique est dite

image logique (1922 : 2.181). Chaque image est aussi logique

(2.182), parce que chaque image résulte d’éléments qui ont telle ou telle

relation ; la forme logique – le fait de pouvoir être représenté à travers

des relations entre éléments, et donc d’avoir une structure – c’est « la

forme de la réalité » (2.18), mais l’image seulement logique des

faits, c’est la pensée (3.). La pensée est le système de représentation dans

lequel les images n’ont en commun avec les faits représentés que la structure

au sens le plus abstrait du terme (et non la structure spatiale ou chromatique,

etc.).

Le langage est

l’expression sensible de la pensée (3.1) ; dire « pensée » (dans

le sens d’« une pensée ») revient à dire « proposition dotée de

sens » (4.). Mais la proposition coïncide avec la pensée – et est donc une

image logique – à deux conditions : (a) si elle est entendue non pas comme

simple signe, configuration d’encre sur du papier (ou de phonèmes, etc.), mais

comme signe pensé (3.5), c’est-à-dire mis en relation avec la

réalité ; (b) si elle est considérée comme complètement analysée

(3.2-3.201), c’est-à-dire une fois qu’ont été « démontées » les

conventions linguistiques spécifiques à travers lesquelles « le langage

travestit les pensées » (4.002). Mais de quelle manière une proposition,

qui se présente comme une liste de mots, peut-elle être une image,

c’est-à-dire un fait structuré (comme une photographie ou un dessin) qui

représente un autre fait ? qu’est-ce qui « maintient » une

proposition, en en faisant un tout articulé ? Comme on l’a vu, Frege avait

reconduit la connexion de la proposition à la combinaison d’entités saturées

(objets) et non saturées (concepts). Wittgenstein au contraire, conçoit la

proposition comme un enchaînement de noms ou de signes simples (4.22) qui

signifient (tiennent lieu) des objets du monde. Les objets, comme les noms,

sont tous non saturés : ils sont essentiellement des entités

combinables, non pas sans discrimination mais à certaines conditions. La nature

non saturée des noms est le fondement de l’adhésion du Tractatus au

principe de la contextualité de Frege : « Ce n’est que dans le contexte

de la proposition qu’un nom a une signification » (3.3), parce que la

signification d’un nom – l’objet qu’il dénote – se donne seulement en

configurations, en combinaisons avec d’autres objets (Wittgenstein nomme ces

configurations états de choses), représentées par des propositions. On

voit ainsi que la philosophie du langage du Tractatus ne peut être

caractérisée comme atomisme logique que dans une certaine mesure

seulement. Il est certain que Wittgenstein admet des « atomes »,

termes ultimes de l’analyse : ce sont justement les objets. Afin que le

sens d’une proposition soit déterminé, il faut que son analyse prenne fin, et

de fait, il doit y avoir des objets simples qui en constituent le point

d’arrivée. Sans quoi, « il en résulterait que pour une proposition, avoir

un sens dépendrait de la vérité d’une autre proposition » (2.0211) :

pour être sûrs qu’une proposition parle de quelque chose (et non de rien) et

donc ait un sens, nous devrions être garantis (par une autre proposition) que les

objets dont la première parle subsistent effectivement. Mais les objets du Tractatus

ne sont pas comme les particulars de l’atomisme logique de Russell

(1918-1919 : 360), complètement indépendants logiquement les uns des

autres : chaque objet est logiquement lié – par sa forme – aux objets avec

lesquels il peut se combiner, et négativement, à ceux avec lesquels il ne peut

pas se combiner. Pour Wittgenstein (1922 : 1.21, 2.061, etc.), ce sont les

états de choses, et non les objets, qui jouissent de l’indépendance absolue

réciproque dont parle Russell ; et cette indépendance s’étend aux

propositions qui les représentent (5.134, 6.3751).

Pour Wittgenstein,

comme pour Frege, les propositions ont un sens (les noms, au contraire, n’ont

pas de sens : leur valeur sémantique est simplement leur dénotation). Le

sens d’une proposition est ce que l’on connaît quand on comprend la

proposition, donc (la proposition étant une image) l’état de choses figuré, à

savoir la manière dont les choses sont si la proposition est vraie. La proposition

montre comment sont les choses (montre son sens) et dit que les

choses sont ainsi (4.022). Elle peut être vraie (si les choses sont

effectivement ainsi) ou fausse (si les choses ne sont pas ainsi) ; pour

savoir si la proposition est vraie, il faut la confronter à la réalité. Mais

pour la comprendre il n’est pas nécessaire de savoir qu’elle est vraie

ou qu’elle est fausse ; la comprendre, c’est « savoir ce qu’il

advient si elle est vraie » (4.024). De cette manière Wittgenstein

institue le rapport entre signification énonciative et vérité, qui sera

centrale dans le paradigme dominant.

Que seuls les énoncés

factuels sont sensés est un corollaire de cette définition du sens ;

restent en dehors du langage les énoncés évaluatifs (comme par exemple ceux de

l’éthique et de l’esthétique), et ceux qui, au lieu de représenter des faits,

tentent de représenter les traits généraux du langage et du monde : et

donc les propositions de la métaphysique, et même celles dont se compose le Tractatus.

Elles sont des « tentatives de dire ce qui peut seulement se

montrer » (Kenny, 1973 : 124). On peut soutenir, toujours avec Kenny

(Ibidem), et finalement avec Wittgenstein lui-même (1922 : 6.54)

qu’« elles ne sont pas pour autant inutiles : précisément leur

faillite et les modalités de leur insuccès sont instructives ».

11. Sens et conditions de vérité

Les propositions les

plus simples, que Wittgenstein appelle propositions élémentaires, ont

les caractéristiques décrites jusqu’à présent : ce sont des connexions de

noms, qui constituent des images des états de choses. « Un nom est pour

une chose, un autre pour une autre chose et ils sont liés entre eux :

ainsi le tout représente – comme un cadre plastique – l’état des choses »

(4.0311). Mais dans le langage, il y a aussi des propositions complexes :

par exemple les négations, les conjonctions, les disjonctions, etc. Ces

propositions contiennent des expressions – les « constantes

logiques » comme “ne pas” “et”, “ou”, etc. – qui, selon Russell,

signifiaient des « objets logiques ». Pour Wittgenstein, au

contraire, les constantes logiques n’ont pas de valeur désignative : il

n’y a rien, au monde, qui corresponde au signe de négation ou de conjonction

(4.0312). Les constantes logiques ont pour seule fonction de déterminer de quelle

manière le sens d’une proposition complexe où elles apparaissent, dépend du

sens des propositions plus simples dont elle est constituée. Le sens de chaque

proposition complexe, en effet, dépend (pour Wittgenstein comme pour Frege) du

sens des propositions élémentaires dont elle est constituée (cf.

5.2341). Dans le Tractatus, le principe de compositionnalité s’avère

être une conséquence de la définition du sens de la proposition. Une

proposition est sensée si et seulement si elle montre de quels états de choses

elle affirme la subsistance ou la non-subsistance. Donc, pour qu’une

proposition soit sensée, il faut que l’on voit, à partir de la

proposition elle-même, quels états de choses subsistent (ou ne subsistent pas)

si la proposition est vraie ; c’est-à-dire quelles propositions

élémentaires sont vraies (ou fausses) si la proposition est vraie. Par exemple,

la proposition « A est rouge et B est jaune » montre qu’elle affirme

la subsistance de deux états de choses, que A est rouge et que B est jaune ;

ou, en d’autres termes, elle montre qu’elle est vraie si (et seulement si) les

deux propositions « A est rouge » et « B est jaune » sont