Dans les pas de Maupassant

Le château des Peuples

« Une vie »

« C’était une de ces hautes*

et vastes demeures normandes tenant de la ferme et du château, bâties en

pierres blanches devenues grises, et spacieuses à loger une race. »

Les Peuples

Le

château du vicomte de Lamare ?

Le manoir de Germer d’Harnois

de Blangues

Fiche Wikipédia (Grainville-Ymauville)

*. douze mètres à la sablière

** Confirmation :

« La façade de pierre blanche que nous avons sous les yeux

[ Bénouville ] pour familière qu’elle puisse paraître aux amateurs

d’architecture française du XVIIIe

siècle, ne s’apparente, en Pays de Caux, qu’à moins d’une dizaine de grandes

demeures. » Gentilshommes et Gentilhommières du Pays de Caux, Jamme

et Dupont-Danican, éd. De la Morande. Evidemment, grâce à la carrière de

Pétreval, nous trouvons, sur la dizaine que compte le Pays de Caux, cinq

châteaux de pierre blanches dans un rayon d’une lieue : Bailleul, Trébons,

le Château-Blanc, Antiville et, plus étonnant, le manoir de Mentheville (en

fait, il est en grès ! il est bien entièrement en pierre de

Pétreval mais la pierre est devenue grise avec le temps. Les communs, eux, sont

en blocs de grès cyclopéens.), alias Prêtreval sur la carte de Cassini (c’était

le nom de la famille qui précéda les Godarville en ce manoir et n’est donc pas

une altération de Petreval, le val de la pierre), directement relié à Bailleul

par une grande allée bordée d’arbres et par une épousaille (une Godarville

épouse un Bailleul).

« Un immense vestibule séparait en deux la maison et la traversait de part en part, ouvrant ses grandes portes sur les deux faces. Un double escalier semblait enjamber cette entrée, laissant vide le centre, et joignant au premier ses deux montées à la façon d’un pont.

» Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon démesuré, tendu de tapisseries à feuillages où se promenaient des oiseaux… » (I)

« A côté du salon s’ouvraient la bibliothèque pleine de livres anciens, et deux autres pièces inutilisées ; à gauche, la salle à manger en boiseries neuves, la lingerie, l’office, la cuisine et un petit appartement contenant une baignoire.

» Un corridor coupait en long tout le premier étage.

Les dix portes des dix chambres s’alignaient sur cette allée. Tout au fond, à

droite, était l’appartement de Jeanne… » (I)

« Mais le lit, dont la tête seule s’appuyait à la muraille, avait une fenêtre sur sa gauche, par où entrait un flot de lune qui répandait à terre une flaque de clarté… » (I)

« Par l’autre fenêtre, en face de ses pieds, Jeanne

apercevait un grand arbre tout baigné de lumière douce… » (I)

*. La hauteur

de l’allège des fenêtres du premier étage est de quatre-vingt-dix centimètres

si j’en juge par une photographie du prince Charles-Henri de Lobkowicz assis

cavalièrement sur le rebord d’une fenêtre et à condition qu’il mesure un mètre

quatre-vingt.

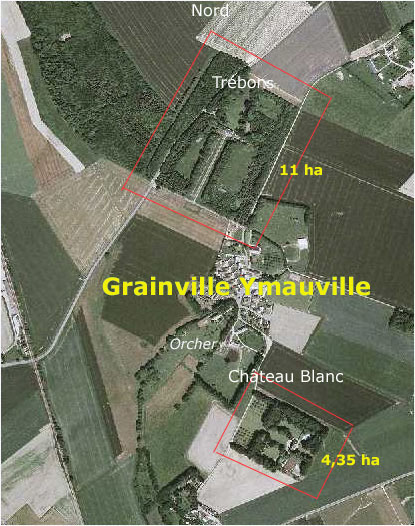

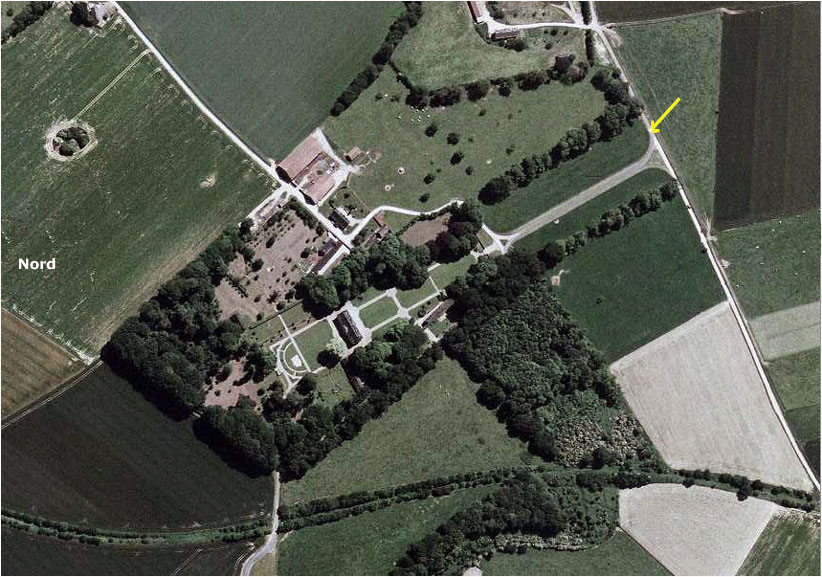

Plan. Cliquez

dessus pour ouvrir une fenêtre

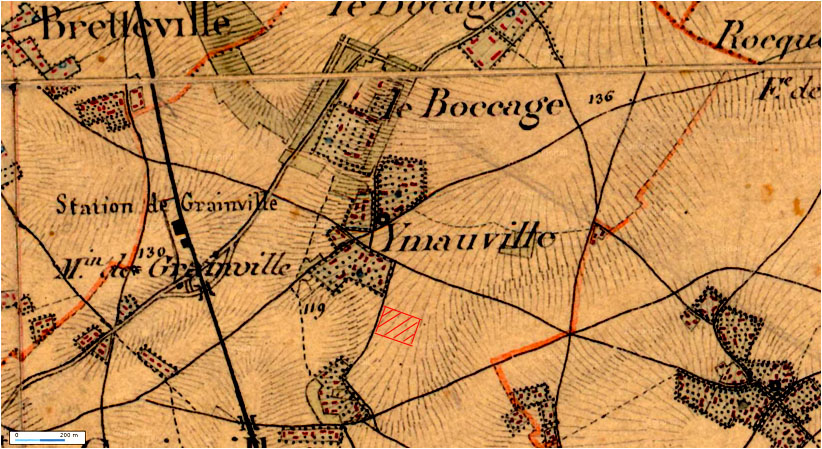

Nulles fermes ne

figurent à l’emplacement du futur château sur cette carte relevée entre 1825 et

1866

Donc les deux

fermes sont sorties de l’imagination de Maupassant

« Tout au bout de la grande étendue d’herbe un petit bois en bosquet terminait ce domaine garanti des ouragans du large par cinq rangs d’ormes antiques, tordus, rasés, rongés, taillés en pente comme un toit par le vent de mer toujours déchaîné.

» Cette espèce de parc était borné à droite et à gauche par deux longues avenues de peupliers démesurés, appelés peuples en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des deux fermes y attenantes, occupées, l’une par la famille Couillard, l’autre par la famille Martin.

» Ces peuples avaient donné leur nom au

château... » (I)

« La façade qui donnait sur l’intérieur des terres était séparée du chemin par une vaste cour plantée de pommiers. Ce chemin, dit vicinal, courant entre les enclos des paysans, joignait, une demi-lieue plus loin, la grande route du Havre à Fécamp.

» Une allée droite venait de la barrière de bois jusqu’au perron. Les communs, petits bâtiments en cailloux de mer, coiffés de chaume, s’alignaient des deux côtés de la cour, le long des fossés des deux fermes… » (I)

« Tout à coup, là-bas, derrière le château, sur la route elle entendit marcher dans la nuit… Elle écoutait anxieusement le pas rythmé du marcheur, sûre qu’il allait s’arrêter à la grille pour demander l’hospitalité… » (I)

« Devant la barrière

blanche aux piliers de brique, la famille et les domestiques

attendaient. » (VI)

« Il [ l’abbé Tolbiac ] aperçut Julien debout près de la barrière, dirigeant des travaux d’ébranchage ; alors il tourna à gauche pour traverser la ferme des Couillard » (X)

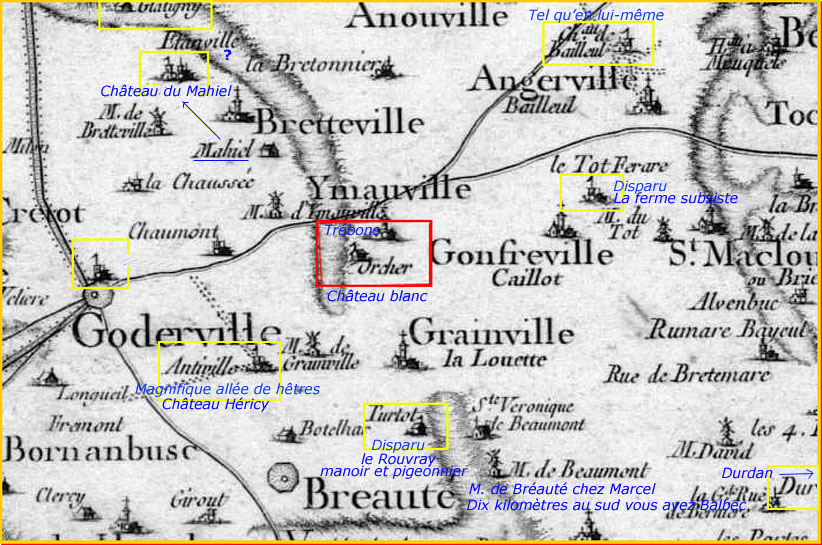

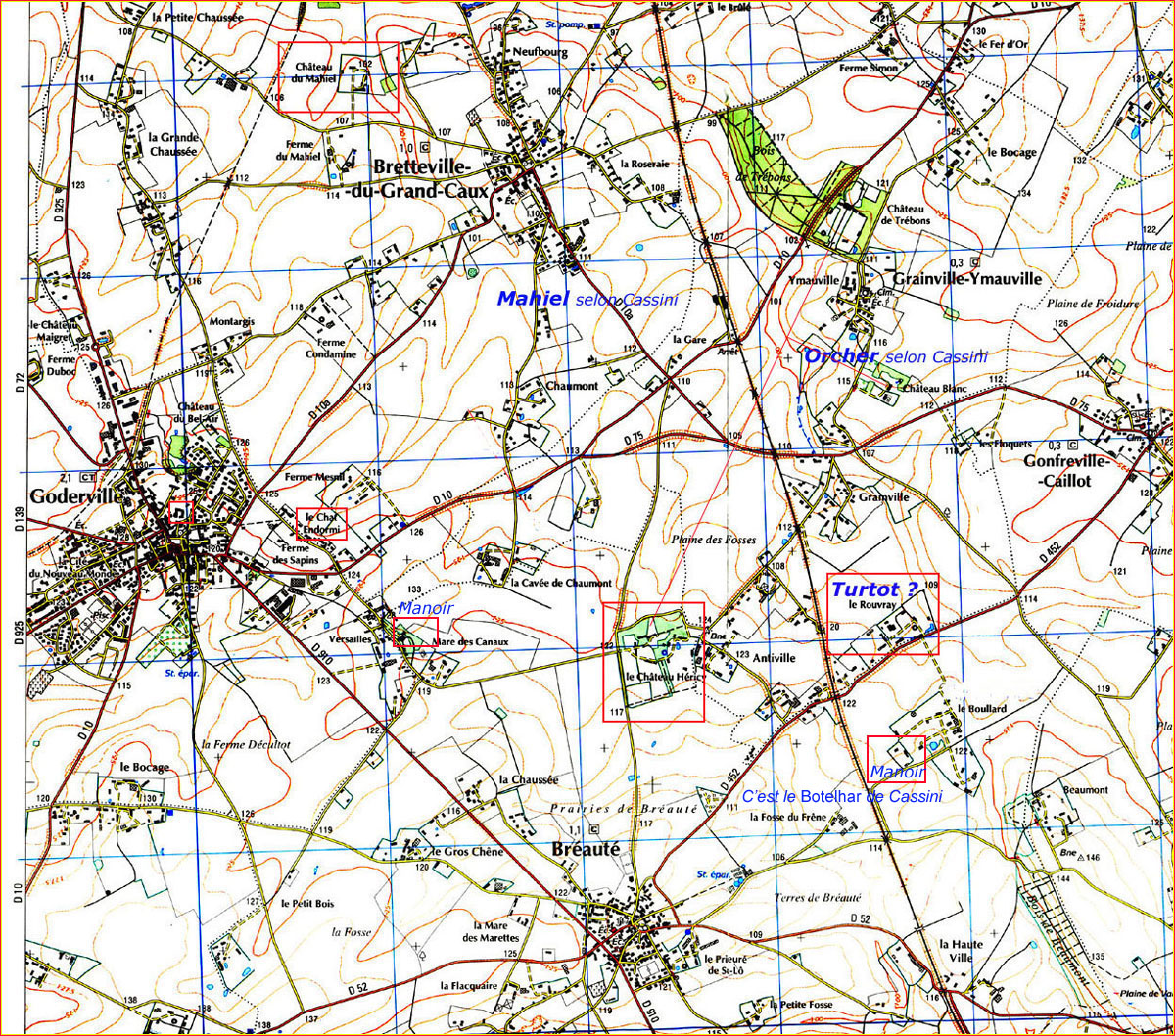

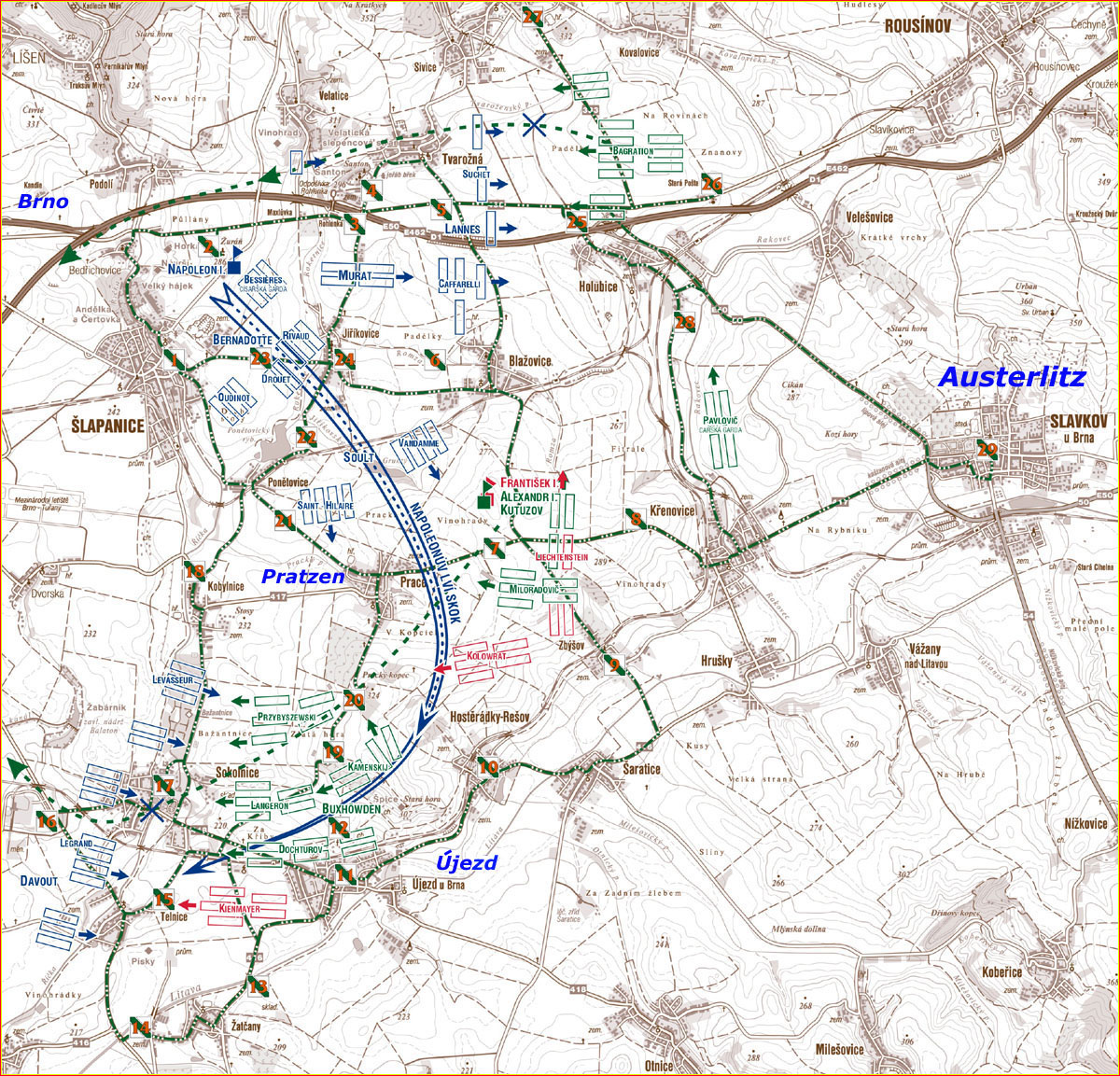

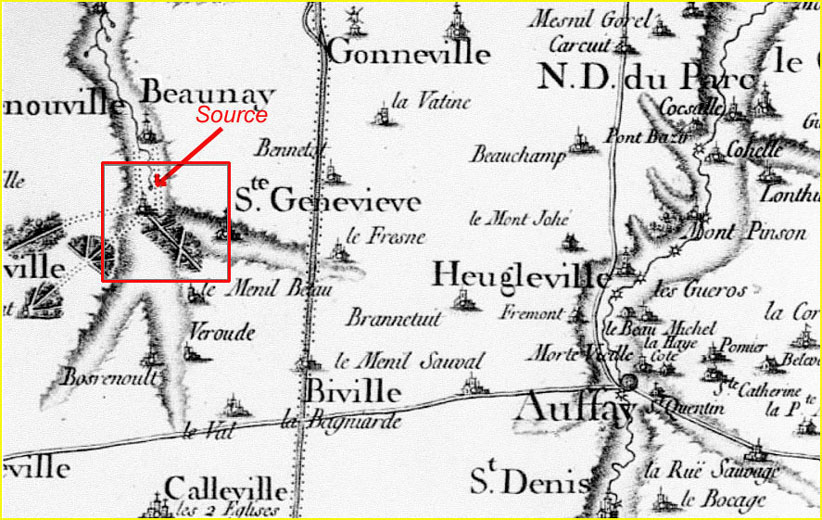

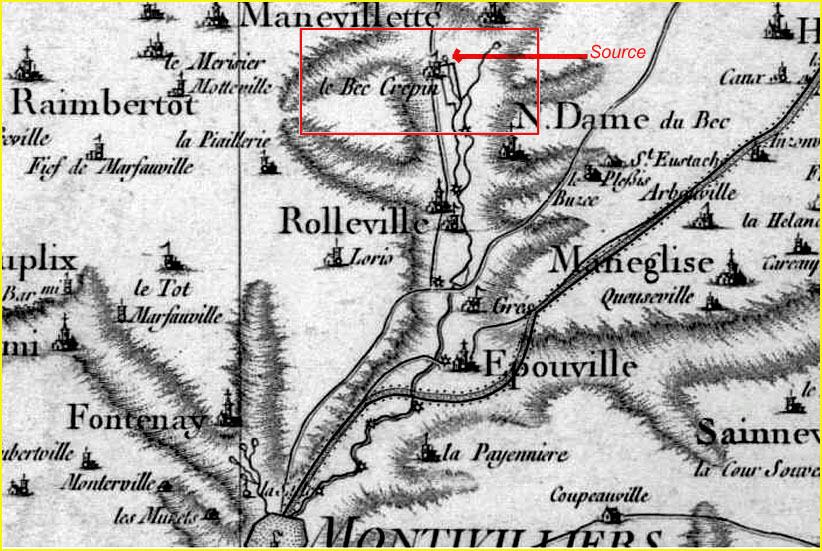

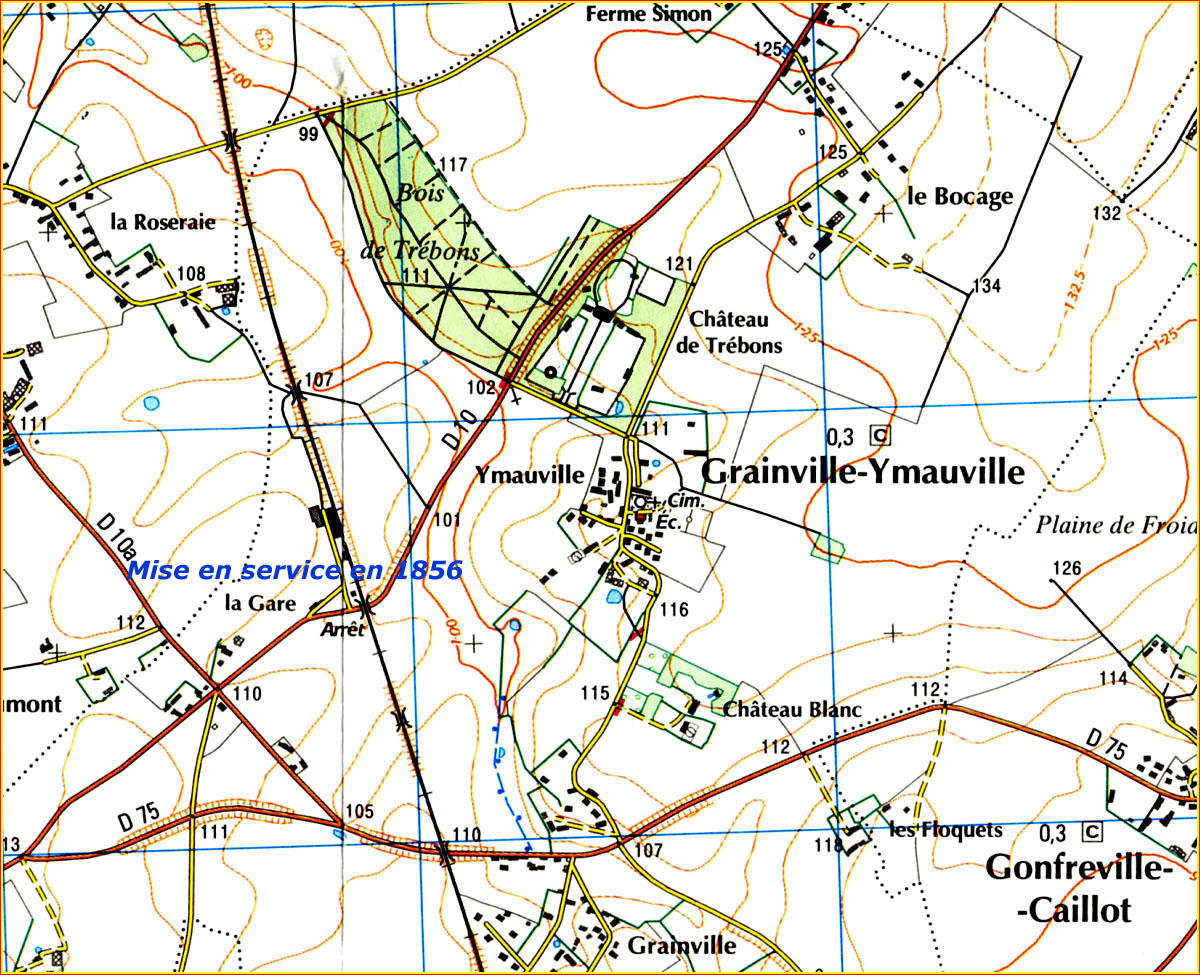

Carte de Cassini

n° 60

On pourra constater sur la carte de Cassini qu’une gentilhommière s’élevait déjà, au XVIIIe siècle, à l’endroit du Château Blanc (Les Peuples dans le roman et Újezd — village tchèque et ancien nom d’une famille de Bohême, du IXe au XVe siècle ; elle prit ensuite le nom du zámek de Lobkowicz, cercle de Kouzirm, acquis en 1409 — sur le portail actuel de cette demeure princière). Orcher et Gonfreville sont des noms liés à l’époque des ducs de Normandie, tel Gonfreville-l’Orcher où se trouve encore un puissant château de brigand qui domine la vallée de la Seine. La bâtisse me semble d’époque Directoire-Restauration mais sait-on jamais ? Cependant, la carte de Cassini n’étant pas très exacte (j’ai noté une erreur d’un kilomètre dans la position du Mahiel, quant à Étanville, il a disparu), il est possible qu’Orcher occupât la place de Trébons, quoique ce dernier soit situé, en fait, entre Ymauville et la route de Goderville à Valmont qui figure sur la carte à son emplacement actuel.

La disposition des lieux a beaucoup varié depuis l’époque où Maupassant enfant y vécut (1856). Les deux fermes ont disparu. Les deux allées de peupliers (peuples en cauchois) ont été remplacées par deux doubles rangées de vigoureux hêtres très serrés (3m x 3m), vers 1900 d’après leur âge estimé. Les propriétaires actuels, sans doute par piété pour l’esprit des lieux, ont évoqué ces peuples qui « avaient donné leur nom au château », en replantant deux doubles rangées de peupliers parallèles à ses façades.

Ce château était construit entre cour et jardin. Le chemin vicinal ayant disparu, la cour, « du côté de l’intérieur des terres », a perdu sa fonction et l’entrée se fait désormais par le côté de la mer dans une discrète allée invisible du ciel. L’« allée droite » qui allait du portail (deux piliers de briques, grille ou barrière en bois, dans le roman) au perron a disparu, la barrière aussi, ainsi que les communs, construits en « cailloux de mer » (galets de silex taillés en petits cubes d’une dizaine de centimètres de côté) avec chaînages en briques (comme tout ce qui borde le littoral cauchois — à l’exception de quelques châteaux et églises en grès de Malleville-les-Grès —, même l’immense château de Cany-Barville)… communs qui flanquaient la cour entièrement plantée de pommiers. L’actuelle bâtisse construite uniquement en pierres blanches soigneusement taillées, avec larmiers et discrets pilastres, sans trace de briques ni de silex, est une exception dans la région, d’où le nom actuel du château, je suppose.

Les propriétaires ont replanté des carrés de pommiers du côté de la mer sur une surface comparable à celle de la cour, offrant ainsi une idée de ce qu’elle pouvait être, « vaste » et riante. Les pommiers sont plantés sur cinq rangs ce qui est peut-être une allusion aux « cinq rangs d’ormes antiques » qui devraient se trouver là et pourtant n’y furent sans doute jamais.

On peut constater, aujourd’hui, que l’allée jouxtant la ferme Martin semble la mieux exposée, sud sud-ouest, au pâle soleil normand. Il reste donc à expliquer pourquoi, cependant, la baronne préférait faire « “son exercice” » quotidien dans l’autre allée : « petite mère à son tour lui disait combien de fois elle avait parcouru la grande allée de peuples, celle de droite, contre la ferme des Couillard, l’autre n’ayant pas assez de soleil. » (II) Si tel est le cas, comment expliquer l’ensoleillement ? Le parc est vaste (cent soixante seize mètres de large) et dégagé tandis que la cour de la ferme du sud peut être encombrée de pommiers de plein vent et bordée de hêtres, comme c’est l’usage dans le pays : « Les fermes isolées dans leurs cours carrées, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient endormies en leur chemise blanche. » (VII) « La vue alentour s’étendait sur la plaine du pays de Caux, toute parsemée de fermes qu’enveloppaient les quatre doubles lignes de grands arbres enfermant la cour à pommiers. » (XIII) L’allée nord serait donc ensoleillée tandis que l’allée sud demeurerait, le matin, « Dès que la fraîcheur de la nuit s’était dissipée » (II), dans l’ombre des arbres de la ferme. Ceux qui connaissent la Normandie savent ce que cela veut dire : une abondante rosée jusqu’à midi passé. Ces précisions attestent d’ailleurs l’existence des deux fermes disparues aujourd’hui. Les fermes, à l’époque, devaient faire au mieux trente hectares et non cent, au minimum, comme aujourd’hui. Le baron, au début du roman, possède trente fermes. Il ne peut pas être propriétaire de trois mille hectares, ce n’est pas un boyard. Donc, beaucoup de fermes ont dû disparaître depuis. Étant donné la qualité de la terre et la superficie des clos-masures (un à deux hectares) ils furent, comme Carthage, labourés.

Aucun doute quant à la disposition des fermes — qui ne repose jusqu’ici que sur le parallélisme « Cette espèce de parc était borné à droite et à gauche », « l’une par la famille Couillard, l’autre par la famille Martin » — ne subsiste grâce au détail suivant : quand le déplorable abbé Tolbiac voulut éviter Julien « debout près de la barrière, dirigeant des travaux d’ébranchage », il « tourna à gauche pour traverser la ferme des Couillard. » (X) Cette précision est sans équivoque : la ferme des Couillards est à gauche en sortant du château vers la grille, côté cour. A gauche, c’est à dire vers le nord.

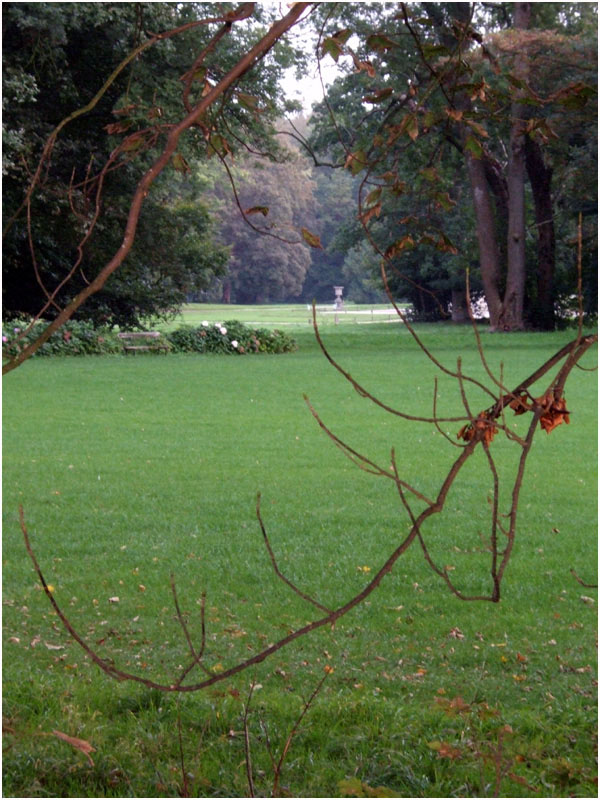

Les deux « arbres géants » sont toujours là, eux ; « un platane au nord » (un chêne en fait) et « un tilleul au sud ». Voilà des données précises et qui correspondent à ce que l’on peut observer aujourd’hui. Notamment, grâce à eux, on peut affirmer que le salon est à droite quand on entre par la cour puisqu’il est face au platane du nord. C’est grâce à ces grands arbres que j’ai identifié les lieux — il y a deux châteaux à Grainville-Ymauville ! — malgré la disposition bizarre des peupliers aujourd’hui. Leur tronc a plus d’un mètre de diamètre autant que je puisse en juger de loin. Il est possible que leur plantation remonte à 1750, du temps de l’ancienne gentilhommière d’Orcher. Ils devaient être déjà grands, sinon « géants » en 1856.

Le parc est large de cent soixante seize mètres et long de deux cent trente, son aire est de quatre hectares. La longueur des allées de peuples devait être d’une centaine de mètres, entre la cour et les rangées d’ormes. La profondeur de la cour était de soixante mètres, comme l’actuelle prairie plantée de pommiers et bordée d’une barrière blanche.

Le parc de Trébons fait seize hectares, c’est un rectangle de quatre cent cinquante mètres sur trois cent cinquante. Il faut quatre minutes de marche pour atteindre la grille sud. La longueur du château est de trente cinq mètres et son épaisseur de quinze mètres. Seulement 475 mètres carrés de plancher sur les deux ponts de ce trente six fenêtres. Dix chambres tiendraient à l’aise au premier étage. Il est possible que le bézot Maupassant soit allé jouer avec les bézots de Trébons — Pierre des Mares de Trébons par exemple — et que plus tard il s’en inspira pour caser ses dix chambres et son vestibule immense avec escalier à double révolution. Le grand salon de Trébons doit faire cent ou cent vingt mètres carrés sous cinq mètres de plafond. Les deux côtés de Trébons donnent sur l’intérieur des terres.

A propos : du temps de Maupassant habitait à

Trébons, Pierre des Mares, comte de Trébons, né le 17 août 1847 (trois ans

avant M.) à Grémonville (près d’Yvetot. Curieux château Louis XIII dont

subsiste seulement le rez-de-chaussée surmonté d’une balustrade blanche ce qui

lui donne un air empire. Le bourg est remarquable : château, église et

ensemble de maisons du XVIe), mort le 12 janvier 1890 (trois ans

avant M.) à Ymauville. Or Julien est vicomte de Lamare. Dans l’État

Militaire de France pour l’année 1789, trente-unième édition, par

M. de Roussel, à Paris, chez Onfroy, libraire, rue S. Victor,

N° 12, on trouve dans la liste des Lieutenants des Maréchaux de

France : M. le Comte de Grainville-Trebons. Je suppose que c’est

le bâtisseur du château. Si le château ne figure pas sur la carte de Cassini,

c’est parce que sa construction, en 1766, est postérieure au relevé (avant

1758) de la feuille n° 60.

Mais d’autre part, la baronne Adélaïde demande au curé qui lui parle

pour la première fois du vicomte : « Est-il de la famille des Lamare de l’Eure ? » (II) Effectivement. Le prêtre lui indique qu’à la mort de son père, le vicomte, les

dettes payées, dut vendre le château de famille. Dans son excellent Gentilhommières

des pays de l’Eure Philippe Seydoux recense un fief et château de La Mare

situé à Saint-Sulpice de Graimbouville, en pays de Lieuvin. « Le fief doit

son nom à la famille de La Mare qui le tenait au XIIe siècle. » Le château actuel fut

construit dans le troisième tiers du XVIIIe

siècle, comme Trébons donc. C’est un charmant deux ponts de quarante quatre

fenêtres, de plain pied et aux combles surbaissés, tout le contraire de Trébons.

Dernières conjectures : Ce n’est pas le lieutenant général qui construisit le château de Trébons mais l’arrière petite-fille de l’ancêtre seigneur de Grainville qui hérita d’Ymauville et du fief d’Orcher. La carte de Cassini est fausse là aussi : Orcher désigne bien Trébons qui à cette époque portait certainement le nom du fief. La construction eut lieu pendant les cinq dernières années du règne de Louis XIV selon P. Jammes et J-F Dupond-Danicand, Gentilhommes et gentilhommières en pays de Caux (et ils ont sans doute raison puisque le château figure sur la carte n° 60 de 1745 tandis que le Château-Blanc n’est toujours pas construit). C’est le second fils de Charles-François, le lieutenant émigré dans l’armée de Condé qui revint en 1802, qui fit bâtir le Château-Blanc, sans doute vers 1820. Ce bâtisseur légua les deux châteaux à son neveu Pierre-Marie-Georges Desmares, comte de Trébons. Le domaine fut vendu en 1902 alors qu’il était demeuré dans la même famille depuis quatre siècles. De toute façon ce point demeure obscur : le symbole de la carte de Cassini représente une gentilhommière et non un château, à plus forte raison un grand château comme Trébons (lors de mon dernier passage, les propriétaires procédaient à l’élagage de l’immense double allée de tilleuls centenaires — non une double allée de tilleuls bordée d’une double rangée de marronniers. Les tilleuls ont la boule à zéro mais les marronniers ne sont pas taillés et les surplombent. Le boulingrin est taillé aux ciseaux à ongles, les ronces ont disparu, les ifs sont taillés. C’est toujours un grand plaisir et qui ne coûte rien, que de voir un château renaître et habité par des particuliers et non par une merde de société ou d’association quelconques. À cette vue, Rigaud aurait retardé son suicide d’un quart d’heure. C’est fou comme l’argent des autres aide à vivre —, soit quatre rangées de tilleuls, deux cents tilleuls au bas mot et deux cents mètres de longueur). Je remercie par avance le lecteur qui pourrait me faire parvenir sur ce point toute précision nécessaire.

Château de La

Mare. Le château du vicomte de Lamare ?

Évocation de la cour, des pommiers, du chemin vicinal et de la barrière blanche

Ici étaient les

peuples du côté de la ferme des Martin

Évocation, par

l’auteur de ces lignes, de la ferme des Couillard

Table →

Le château

de la Vrillette

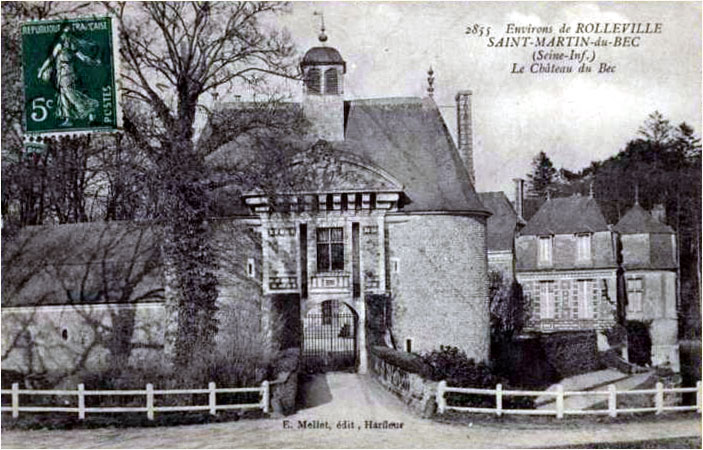

Le château de la Vrillette

existe exactement.

Un antique pont-levis, un vaste portail Louis XIII

(…)

« Tout à coup, après un brusque détour du val, le château de la Vrillette se montra, adossé d’un côté à la pente boisée et, de l’autre, trempant toute sa muraille dans un grand étang que terminait, en face, un bois de hauts sapins escaladant l’autre versant de la vallée.

» Il fallut

passer par un

antique pont-levis et

franchir un

vaste portail Louis XIII pour

pénétrer dans la cour d’honneur, devant un élégant manoir de la même époque

à encadrements de briques, flanqué de tourelles coiffées d’ardoises.

» Julien

expliquait à Jeanne toutes les parties du bâtiment, en habitué qui le connaît à

fond. Il en faisait les honneurs, s’extasiant sur sa beauté :

« Regarde-moi ce portail ! Est-ce grandiose une habitation comme ça,

hein ? Toute

l’autre façade est dans l’étang,

avec un perron

royal qui descend jusqu’à

l’eau ; et quatre

barques sont amarrées au bas des marches, deux pour le comte et deux pour la

comtesse. Là-bas à droite,

là où tu vois le

rideau de peupliers,

c’est la fin de l’étang ;

c’est là que

commence la rivière qui va

jusqu’à Fécamp. C’est

plein de sauvagine ce pays.

Le comte adore chasser là-dedans. Voilà une vraie résidence seigneuriale.

» La

porte d’entrée s’était ouverte et la pâle comtesse apparut, venant au-devant de

ses visiteurs, souriante, vêtue d’une robe traînante comme une châtelaine

d’autrefois. Elle semblait la belle dame du lac, née pour ce

manoir de conte..

» Le

salon, à

huit fenêtres, en avait

quatre ouvrant sur la pièce d’eau et sur le

sombre bois de pins [les sapins sont devenus des

pins. On peut constater sur la

carte postale ci-dessous qu’il s’agissait bien de sapins] qui remontait le coteau juste en face.

» La verdure

à tons noirs rendait profond, austère et lugubre l’étang ; et,

quand le vent soufflait, les gémissements des arbres semblaient la voix du

marais. »

(…)

« L’après-midi

fut charmant. On alla visiter les sources,

d’abord. Elles jaillissaient au pied d’une roche moussue dans un clair bassin

toujours remué comme de l’eau bouillante ; puis on fit un tour en barque à

travers de vrais chemins taillés dans une forêt de roseaux secs. »

Muraille trempant dans l’étang

lugubre, sauvagine, hauts hêtres escaladant l’autre versant de la vallée

« La belle dame du lac… ce manoir de conte »

On peut constater, sur la carte postale ci-dessous

qu’il y avait bien, du temps de Maupassant, de grands sapins au bord de l’étang

Le « perron royal ».

Hum ! Mais enfin, il existe. Je crois voir les barques

A l’origine, le perron permettait au cavalier lourdement armé, revêtu de son

armure, de monter à cheval.

Dans les châteaux construits par les industriels du textile en Normandie,

il devint un moyen pour que les dames montassent dans leur calèche sans lever

le pied.

Ici, il permettait aux dames de descendre dans les barques :

« Je vous

emmènerai dans mon joli bateau

Voguer au fil de l’eau

Il n’est rien de plus beau »

Voilà ce que l’on chantait du temps du malheureux et tragique Maupassant

qui écrivit entre autres « Pierre et Jean »,

une histoire qui commence dans une barque et se termine sur un vapeur.

A Gonneville-la-Mallet, il y a un bistrot qui s’appelle « Les

Canotiers »

Le « perron royal » existait bien du temps du marquis de Croismare

« Regarde-moi ce portail ! Est-ce grandiose une habitation

comme ça, hein ? »

« Voilà une vraie résidence seigneuriale »

La cour d’honneur. Quatre des huit

fenêtres du grand salon

Depuis la levée et ses peupliers.

La façade sur l’étang flanquée de tourelles coiffées d’ardoises

A droite,

le rideau de peuplier sur la levée, c’est la fin de l’étang.

C’est là que commence la Lézarde qui va jusqu’à Harfleur.

A gauche les sources de la Lézarde qui jaillissent dans un clair bassin.

Effectivement, celui de gauche est clair, celui de droite, boueux.

Note : André Fermigier dans son édition note :

« Les identifications qu’on a proposées pour le château de la

Vrillettte ne sont guère convaincantes, quantité de manoirs cauchois peuvent

correspondre à sa description. » Je me demande où peut bien être cette

quantité de manoirs cauchois correspondant à cette description. Je ne connais

que trois châteaux situés sur un étang : Le Bec, Mirville, et Cany.

Question portail Louis XIII gigantesque, il y a l’immense Silleron avec ses portails extravagants et un lugubre

manoir tout en grès, portail, murs d’enceinte et logis, près de

Malleville-les-Grès. Mais ces châteaux sont sur le plateau, il n’y a ni

pont-levis, ni étang. Il y a également Valmont puissante forteresse bien conservée,

mais elle est sur la hauteur et loin de l’eau. Elle a perdu son pont-levis.

D’ailleurs il y a une contradiction entre les termes « manoir » et

« pont-levis » étant donné que les habitants des manoirs n’étaient

pas autorisés par leur suzerain à établir un pont-levis. Un manoir doté d’un

pont-levis est obligatoirement édifié sur les restes d’une forteresse. Les

exemples abondent dans toute la France, mais pas dans le pays de Caux. Qui dit

pont-levis dit forteresse et non manoir. Le sous-bassement de forteresse est

donc une condition nécessaire dans l’affaire qui nous occupe.

Éléments d’identification : « La muraille ».

Ce manoir (littéralement : habitation) est construit sur les soubassements

d’un ancien château (forteresse, castellum), c’est à dire sur une

muraille, nettement visible. Cette

muraille trempe dans l’étang, non seulement côté étang mais tout autour de la

motte. “Bâti du 12ème au 16ème siècle, ce château laisse deviner un terre-plein maçonné

entouré de douves et les vestiges de cinq tours.” Les douves sont parfaitement entretenues, fleuries et

alimentées d’une eau courante où s’ébattent force canards et poules d’eau. La

longueur de l’étang est de quatre cent cinquante mètres.

« Les tourelles ».

La façade sur l’étang est flanquées de deux tourelles

couvertes d’ardoises.

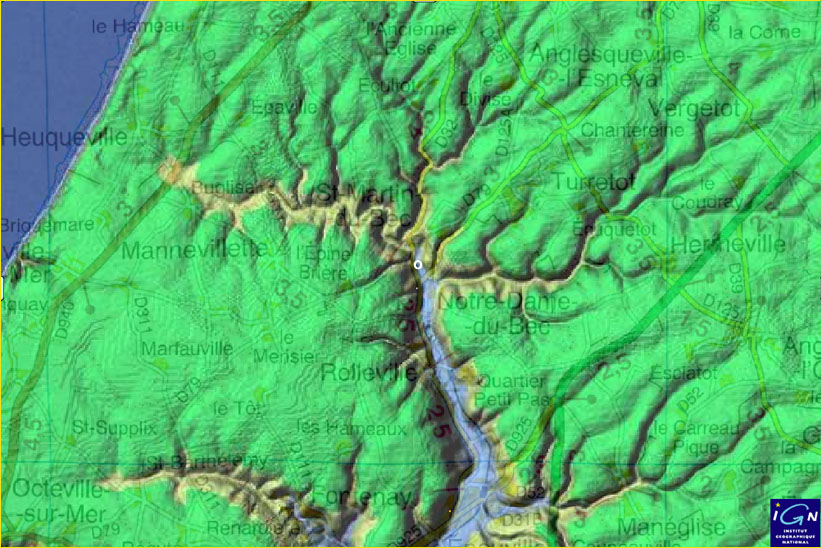

« Les

sapins », remplacés par des

hêtres, escaladent l’autre versant de la vallée. Mes photos ne rendent pas

la profondeur réelle du vallon et l’impression d’encaissement à cause des

grands arbres photographiés en contre-plongée qui masquent la pente. Je donne

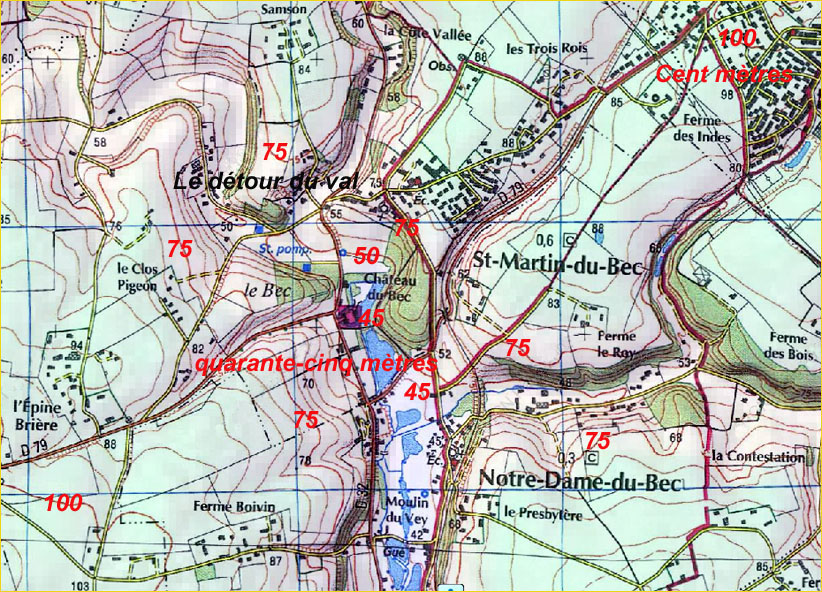

ci-dessous la carte avec les courbes de niveau et l’estompage afin que vous

puissiez juger de l’encaissement : cinquante cinq mètres de dénivellation,

de 45 à 100, vingt cinq mètres entre l’étang, de 45 à 70, et le haut du bois

sur une distance de 110 mètres soit une pente de 22%.

« L’antique

pont-levis » Pont de pierre aujourd’hui,

évidemment ; il y eut vraiment un pont-levis, ôté au XVIIe pour faire place au pont actuel.

« Le

portail ». Très grand et noble portail

Louis XIII, avec fronton sculpté et armorié, flanqué de deux tourelles.

C’est le fronton qui est Louis XIII, le châtelet est du XIIIe siècle ! et

sous la protection des Monuments historiques. C’est vraiment antique.

« A droite », « le rideau de peupliers » (A droite, cette précision est importante,

parce qu’elle est précise précisément. Maupassant émaille ses descriptions de

détails de ce genre, qui ne proviennent pas de l’imagination) la levée de

retenue et son rideau de peuplier qui existe toujours comme on peut le

constater sur la photographie aérienne.

« C’est

là que commence la rivière ». C’est le cas.

C’est là que commence la Lézarde qui va jusqu’à… Harfleur : “Lézarde :

Rivière de Seine-Maritime, d’une longueur de 14 km, qui naît à partir de

l’étang qui baigne le pied du château du Bec, à Saint-Martin-du-Bec, et se

jette dans le canal de Tancarville à Harfleur.”

« On

alla visiter les sources ». C’est le cas. Ce

château est bâti sur les sources de la Lézarde qui inondait régulièrement et

sévèrement Montivilliers lors de mon enfance et qui se jette dans la Seine et

non dans la mer.

« La

sauvagine ». C’est plein de sauvagine comme

vous pouvez le constater.

Enfin, le château du

Bec apparaît « brusquement »,

« au détour du val » (voir la

carte), quand on descend depuis le plateau par la route d’Yport et de Fécamp

(D 32, D 74, D 940) ; rien ne laisse supposer son apparition avant

ce détour. Tout concorde.

Une seule discordance : « Le soir venait

avec de longs frissons gelés, des souffles du nord qui passaient dans les joncs

flétris. Le soleil avait plongé derrière les sapins ». Or les sapins (des hêtres aujourd’hui) sont à

l’est. Mais, nous dit l’auteur, l’autre versant aussi est boisé : « le

château de la Vrillette se montra, adossé d’un côté à la pente boisée. » « en face, un bois de hauts

sapins escaladant l’autre versant de la vallée. »

Donc, bois des deux côtés et peut-être sapins des deux côtés. Sur mes

photographies, vous pouvez voir l’ombre portée par les collines de l’ouest sur

le portail, le logis, les hêtres, au soleil couchant.

Dans ces constations il y a un nouveau point de

concordance : le château est adossé à la pente boisée, ses façades sont

donc parallèles aux collines. D’autre part le soleil se lève et se couche

derrière ces collines. Donc le château, dans le roman, est orienté est-ouest.

C’est le cas au Bec.

Reste un dernier point : la Lézarde coule vers le

sud et l’on descend du plateau dans le val par le nord, tandis que la Valmont,

la Durdent ou la Saâne coulent vers le nord et l’on descend donc du plateau

dans leurs vallées par le sud. Il n’y donc pas seulement translation du château

mais translation et rotation de pi radians. Afin de conserver

l’apparition du château au détour du val il faut retourner la carte. Ainsi,

quand on descendrait du plateau, on aurait toujours le château et son étang à

gauche de la route et le soir le soleil plongerait effectivement derrière les

sapins. Cependant cette disposition est absurde de toute façon, puisque, du

fait de la rotation, lorsqu’on descend la vallée vers le nord, on vient

d’Yvetot et non d’Yport. Il est impossible en partant d’Yport de pénétrer dans

quelque vallée que ce soit par sa naissance. Cette histoire de soleil derrière

les sapins et d’incohérence dans le trajet sont les seules ombres au tableau.

Dernier

argument : quand on part d’Yport, on ne roule pas pendant deux heures pour

atteindre la vallée de la Valmont. C’est la porte à côté. Ensuite, si l’on continue

vers le nord-est, on « coupe » les valleuses successives, on ne

descend pas progressivement dedans. Pour cela, il faudrait venir d’Yvetot ou de

Rouen. Tandis que si l’on va de Fécamp ou d’Étretat au Bec, « après deux

heures de route à travers les [hautes]

plaines normandes » on descend progressivement dans la vallée de la

Lézarde comme il est dit dans le roman : « on commença à

descendre en un petit vallon dont les flancs étaient boisés, et le fond mis en

culture. Puis, les terres ensemencées furent bientôt remplacées par des

prairies, et les prairies par un marécage plein de grands roseaux »

Vérifiez sur Geoportail : de toutes les rivières du pays de Caux (Scie, Vienne, Saâne, Dun, Durdent, Valmont, Lézarde, Bolbec. La Vienne qui se jette dans la Sâane prend sa source à Beaunay fief d’une antique famille normande — Jehan de Beaunay fut présent en 1055 aux côtés de Guillaume le Bâtard à la bataille de Mortemer — mais le château est situé plus loin, séparé de la source par une route, il n’est pas sur un étang, il n’est pas Louis XIII, il n’a pas de pont-levis, il n’y pas de levée ni de peupliers, il est sur le plateau. La commune est ridiculement rebaptisée Beauval-en-Caux. Aujourd’hui les Beaunay habitent à Bolleville et ailleurs. Un Bolleville fit la « Conqueste »), la seule qui prenne sa source dans le parc d’un château est la Lézarde. Le château de la Vrillette est le château du Bec.

« En plus d’attirer l’attention

du lecteur et de créer chez lui un état d’attente et de réceptivité, ces mots

et ces syntagmes puissants, tels que brusquement, tout à coup et soudain,

ajoutés au verbe regarder ou à son équivalent sur le plan sémantique,

mettent tout l’accent sur le fait de voir et créent un effet d’apparition,

comme si le paysage n’existait que grâce à la vision, dès lors qu’un regard est

jeté sur lui, et uniquement pour le moment de l’observation, comme s’il n’avait

ni passé ni futur, comme s’il s’agissait d’une génération spontanée :

(...)

“Tout à coup, après un brusque détour du val, le château de

la Vrillette se montra, adossé d’un côté à la pente boisée et, de I’autre,

trempant toute sa muraille dans un grand étang que terminait, en face, un bois

de hauts sapins escaladant l’autre versant de la vallée.”

» À la lumière de ces extraits,

on comprend qu’en dehors de la vision, rien n’existe. D’ailleurs, Flaubert

écrivait, dans une lettre à Maupassant, qu’il n’existe que les rapports entre

l’observateur et I’objet : “Avez-vous jamais cru à l’existence des choses ?

Est-ce que tout n’est pas une illusion ? II n’y a de vrai que les

‘rapports’, c’est-à-dire la façon dont nous percevons les objets).” Pascal

Brousseau, La

Circularité des tableaux dans Une Vie de

Guy de Maupassant.

Cet

auteur et Flaubert confortent mon hypothèse : Maupassant a retourné la

carte pour conserver la vision et, sans même y penser, grâce à sa centrale

inertielle personnelle, il a corrigé le coucher de soleil. Après la rotation,

le soleil se couche à gauche, derrière les sapins, car la carte a tourné mais

pas le soleil.

Du temps de Maupassant.

Le château était habité par le marquis

de Croismare qui mourut en 1902.

Notez les grands sapins derrière, sur l’étang

Voila

donc une nouvelle concordance : « trempant toute sa muraille

dans un grand étang que terminait, en face, un bois de hauts sapins escaladant

l’autre versant de la vallée » Les sapins

furent remplacés par des hêtres qui ont donc une centaine d’années tout au plus.

« Quant à l’étendard du Roi

Harold, on le voit à terre, sur la Tapisserie, sous le cheval de Gurd, frère du

Roi. Il est constant que ce dernier fut tué auprès de l’étendard royal, que ce

monument de sa défaite fut pris par le vainqueur, et envoyé au Pape en signe

d’une conquête entreprise et achevée sous ses auspices.

» Celui du Duc Guillaume lui avait été envoyé par le Pape, et avant le combat

ce Prince voulut le remettre à Raoul de Conches, qui au droit de sa terre,

avait seul titre pour le porter. Mais ce seigneur déclara renoncer à son droit,

afin de pouvoir combattre auprès du Prince, prétendant que sa main plus libre,

en vaudrait vingt autres pour son service. Alors le Duc appela Gautier Giffard,

seigneur de Longueville en Caux ; mais celui-ci refusa également, parce que,

dit-il au Duc, je ne trouverai jamais si belle occasion de vous servir. Cette

ardeur guerrière, quoique louable en elle-même, contrista le Duc Guillaume, et,

suivant sa coutume, il jura par la splendeur de Dieu, qu’il était trahi ;

mais de nouvelles protestations du dévouement le plus parfait, le rassurèrent.

Alors, il remit le gonfanon papal à Tostain, seigneur du Bec Crespin en Caux, qui en le recevant, acquit

héréditairement le titre et les privilèges de Gonfanonier du Duc de Normandie.

Ces détails sont consignés dans Robert Wace*, dans la Chronique de notre

province, etc. » (Nouveaux essais historiques sur la ville de Caen et son

arrondissement / par l’Abbé Gervais de La Rue

(1.320 pages, 1842). *Robert

Wace, né vers 1115 sur l’île de Jersey et mort vers 1175 en Angleterre, est

un poète normand. Le

Roman de Rou est une chronique versifiée rédigée « Pour remembrer

des ancessours Les faiz et les diz et les mours » en anglo-normand par Wace

couvrant l’histoire du duché de Normandie de l’époque de Rollon jusqu’à la

bataille de Tinchebray en 1106. Fichtre ! Ça c’est antique ! autant

antique qu’Újezd sacrebleu !

Losangé, d’argent et de gueules

d’autres disent « fuselé »

Guillaume

V Crespin

Seigneur du Bec (Saint-Martin-du-Bec)

Connétable héréditaire de Normandie

Huitième

croisade

Maréchal de France en 1283

mort en 1313

Equidistance : cinq mètres

Table →

Les voisins

Le manoir de

Germer d’Harnois de Blangues, cousin de Maupassant

» La Guillette (Étretat).

» Mon cher Germer,

» Je ne t’ai pas écrit plus tôt, parce que j’attendais de jour en jour et presque d’heure en heure l’arrivée du baron de Vaux, qui ne viendra que plus tard.

» J’irai donc chasser chez toi mercredi prochain ; et j’arriverai à 9 h. 1/2.

» Je te serre cordialement la main.

» GUY »

« C’est à Bornanbusc que vit la famille du comte

d’Harnois de Blangues, dernier d’une lignée de gentilshommes de notre Pays de

Caux, dans un manoir qui jamais ne passa en vente… Le manoir est une

construction du XVe

siècle dont on distingue l’encorbellement soutenant les colombes normandes.

Comme aux Trois-Pierres on lui a adjoint au XVIIIe siècle une aile en maçonnerie…. A

la sixième génération, un d’Harnois épousa Suzanne de Bailleul, fille d’Adrien

de Bailleul de Blangues et de Saint-Ouen et de Yolande Malet de Graville. Cette

alliance par les Bailleul avec les Malet de Graville allait changer la destinée

de cette famille qui fournit plusieurs marins à notre pays… [ l’un d’eux

épouse la cousine germaine de Jean Bart en 1737, son fils Robert épouse Louise

de Roussel de Godarville. Il se distingue particulièrement au cours de la

campagne de l’Indépendance américaine, fit partie des Cincinnati et

devint contre-amiral. Comme plusieurs des siens il fut chevalier de

Saint-Louis. Ses deux neveux, fils de son frère Germer servirent dans les

armées impériales. Le fils de l’un d’eux, Charles Gustave, épousa en 1852

Virginie Le Poitevin, sœur de Mme de Maupassant. Et voilà ] P. Jammes, J-F Dupond-Danicand, Gentilhommes

et gentrillhommières en pays de Caux.

Bailleul (1543,

IMH, Privé. C’est beau la fortune)

Bailleul

Bailleul

Bailleul

Bailleul. Le même nom depuis

quatre siècles et demi.

(La Rochefoucault à la Roche à Foulques : mille ans !)

Goderville. Rue du Vieux-Château

« Goderville

apparaît en 875, sur une charte du roi Charles le chauve, concernant le

dénombrement des biens appartenant au chapitre de Rouen. Le village doit son

nom à la famille Godard de Vaulx, du latin villa

et d’un nom local, premiers seigneurs du fief jusqu’en 1492, date à laquelle

ils s’allient par mariage aux Roussel Une lettre patente de mars 1651 érige

Goderville en baronnie. Jusqu’à la Révolution, le territoire est une

sergenterie ». (Mairie

de Goderville) « L’acte mentionne un château à pont-levis entouré

d’eau » P. J et J-F DP.

« 12e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle. Le Vieux Château est situé

à l’intérieur d’ une structure parcellaire circulaire correspondant à une

implantation de type castral du 11e ou 12e siècle, comprenant encore une partie des anciens fossés. Il a été

construit à la fin du 14e ou au début du 15e siècle, puis modifié au 16e siècle. Les intérieurs ont été très modifiés

récemment. Le bâtiment présente un plan en L, et est construit en briques

et pierre. » (Inventaire Mérimée) Eléments protégés : logis ;

basse-cour ; site archéologique. Façades et toitures du bâtiment

principal, ainsi que l’ emprise foncière de l’ancienne basse-cour »

« En 1737, Louise de

Roussel de Godarville épousa Robert d’Harnois de Blangues et de

Bornambusc ; au siècle dernier [ XIXe ] vivait encore à Grainville [

à Trébons je suppose ] une dame de ce nom » P. Jammes,

J-F Dupond-Danicand, Gentilhommes et gentrillhommières en pays de Caux.

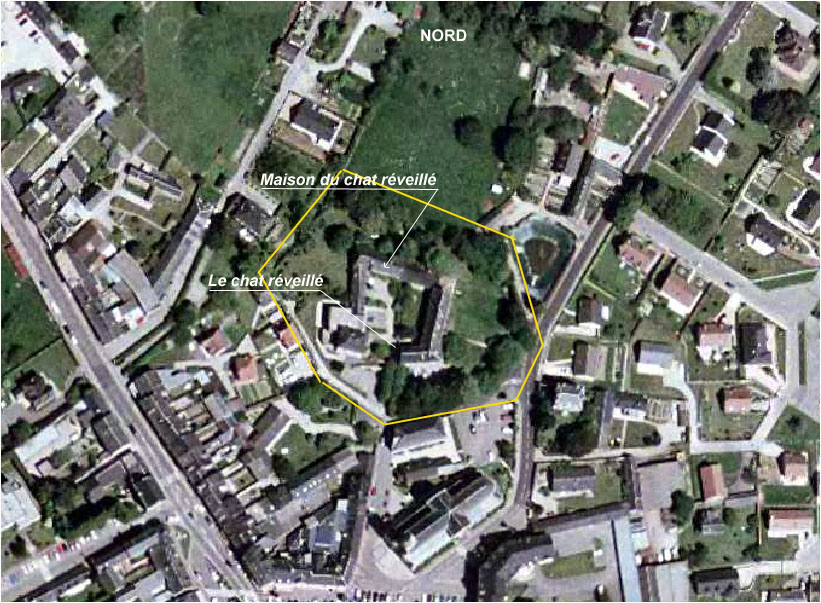

Goderville. Poterne

Goderville. Ruelle du chat réveillé

Trébons vu depuis Antiville

Antiville-Héricy

Antiville

Mahiel

Mahiel

Glatigny Louis XIII

Glatigny Napoléon III au

téléobjectif à trois cents mètres

Glatigny

La belle porte nippone du Tot

Ferrare (Cassini écrit Ferare)

Cliquez sur l’image

Cliquez sur cette image

Cliquez sur « ukaž/skryj

směr snímků »

Cliquez sur les points rouges

Ça, c’est un site bien fait

Son seul défaut est qu’il est

écrit en tchèque