Debord est un homme

que je corrige toujours

It’s

clean

Posted by Jean-Pierre Voyer sur

le Debord off on April 09, 2000

Debord

n’avait qu’un seul but, comme toute sa vie en témoigne : être

indiscutable. De ce point de vue, sa réussite est incontestable. L’homme qui

disait « tout ce qui est discutable doit être discuté » était le

mieux placé pour apprécier ce genre de choses. Il a ainsi contribué, dans toute

la mesure de ses moyens qui n’étaient pas négligeables, à l’obscurité de la fin

d’un siècle.

J’ai toujours pris au

sérieux ce qu’écrivait Debord. Comme chacun peut le constater, je continue. Il

aura au moins trouvé en moi un lecteur, chose rare, de nos jours, selon Tocqueville.

Occurrences du terme image dans la Société

du spectacle

La peste soit des malcomprenants

Réponse du berger à la

bergère aux seins flasques

La société du spectacle est très peu

spectaculaire

Note critique de la traduction par Thierry Simonelli

Ce con

espérait que j’allais rentrer sous terre

|

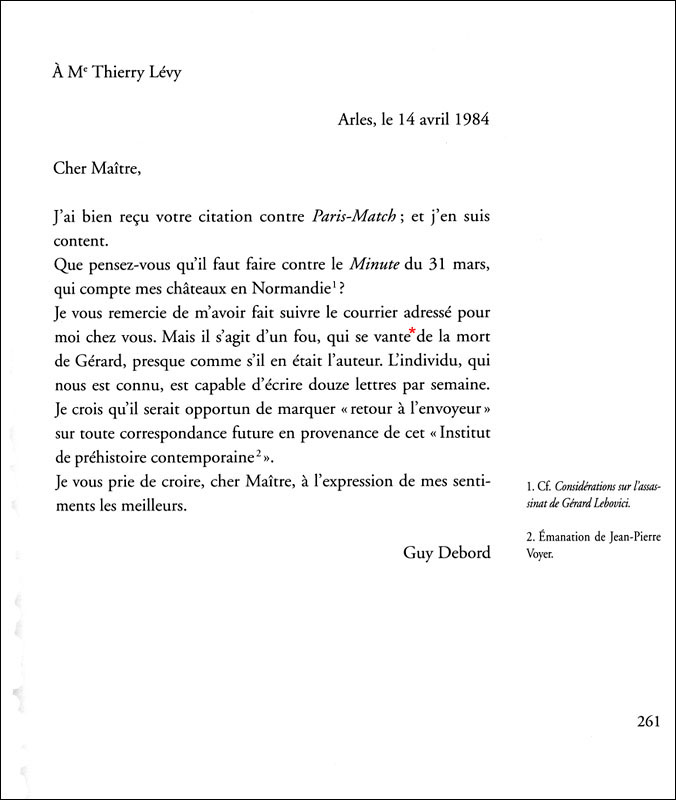

Dans une lettre de Debord à Lebovici du 29 juin 1978, je relève,

à propos des lettres que j’adressais alors à Lebovici : « Il faut

tout publier, et tout oublier. » Or tout publier, il ne le fit et tout oublier, il ne le put

comme en témoigne la lettre suivante, du même à J-F Martos en date du

5 novembre 1986 (huit ans plus tard !), Correspondance avec

Debord, J-F Martos, page 89 : « Cher Jeff, …Atlas va être

un fou encore plus gênant que Voyer… » (Atlas ! je suis donc

Prométhée). Quel aveu ! Ainsi, pauvre fou que je suis, j’ai donc gêné

Debord (et beaucoup gêné, notez bien, ce qu’implique le « encore

plus gênant »). J’en suis fort aise. Que voulez-vous, tout le monde

ne peut pas bombarder New York. Ainsi, en 1978, Debord écrivait à son

compère : « Le pitre ne fait plus rire. ». Vraiment ? |

Very

funny ! Voici donc enfin l’accusé de réception. Il n’a retourné aucune lettre, il les a toutes

lues, voire bues, sinon en quoi l’aurais-je gêné ? Comme je le lui ai dit

dans l’une d’elles, il s’était condamné lui-même au silence. Il ne pouvait pas

me répondre, quoique je disse, car me répondre, c’eût été reconnaître que

j’existais alors que son but, ainsi qu’en témoigne sa lettre du 29 juin, était

de me faire disparaître, après tant d’autres, selon son habitude. Ce fut

un bonheur que d’abreuver d’exquises insanités, pendant seize ans, des

adversaires qui s‘étaient eux-mêmes condamnés au silence après avoir tenté de

m’y réduire. C’est ce qui me distingue de ces gens d’ailleurs : je réponds

toujours, à mon heure, évidemment. Me faire disparaître puis m’oublier, il

échoua aux deux.

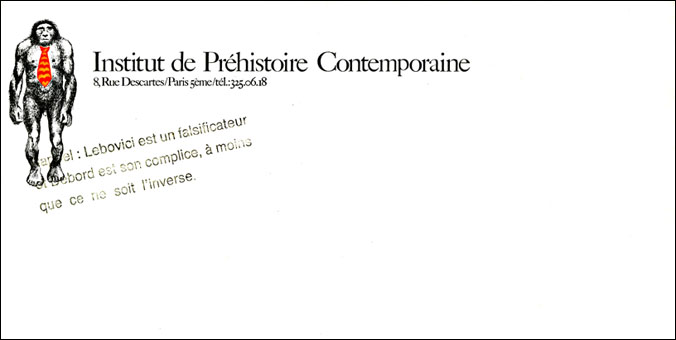

Un fou

capable d’écrire douze lettres par semaine !

Après Prométhée, voici les

travaux d’Hercule

* Notez le charabia : on peut se vanter

d’être l’auteur ou la cause de la mort de quelqu’un,

mais on ne peut se vanter de sa mort, seulement s’en réjouir ou la déplorer.

Ma méthode constante dans cette affaire

C’est

celle de Pascal (mâtinée d’Aristophane) face aux jésuites

|

Il y a beaucoup de choses qui méritent d’être moquées par l’ironie, de peur de leur donner du poids en les combattant sérieusement. Rien n’est plus dû à la vanité que la risée et c’est proprement à la vérité à qui il appartient de rire, parce qu’elle est gaie, et de se jouer de ses ennemis, parce qu’elle est assurée de la victoire. Il est vrai qu’il faut prendre garde que les railleries ne soient pas basses et indignes de la vérité. J’estime que la petite quéquette de M. Debord et la carotte entre les fesses grises et poilues de M. Lévy ne sont ni basses ni indignes puisque ni Aristophane, ni James Joyce, qui sont nos Pères à nous, n’ont craint d’y recourir. J’ajouterai qu’on n’est jamais trop goujat avec les goujats ; mais surtout, quand on est obligé d’user de quelques railleries, l’esprit de vérité porte à ne les employer que contre les erreurs ; au lieu que l’esprit de bouffonnerie se rit de ce qu’il y a de plus sacré. La ridicule épitaphe de ton complice n’est pas ridicule en elle-même : elle ne déparerait pas le tombeau d’un grand seigneur tandis qu’elle participe d’un comique involontaire sur la tombe d’un bouffon qui de plus avait les pieds plats. Les lettres que j’ai faites jusqu’ici ne sont qu’un jeu avant un véritable combat. Je n’ai fait encore que me jouer et te montrer plutôt les blessures qu’on peut te faire que je ne t’en ai fait. Et comment aurais-je pu te traiter autrement, puisque ce serait t’autoriser que de te traiter sérieusement. Quoi ! faut-il employer la force du concept et de la tradition pour montrer que c’est tuer son ennemi en trahison que de lui donner des coups d’épée par derrière, et dans une embûche. Qui oserait dire que la vérité doit demeurer désarmée contre le mensonge, et qu’il sera permis à ses ennemis d’effrayer ses fidèles par des paroles fortes, et de les réjouir par des rencontres d’esprit agréables ; mais que les situationnistes ne doivent écrire qu’avec une froideur de style qui endorme les lecteurs. Il est vrai que si l’on devait juger tes phrases en les pesant, elles triompheraient de toutes autres car elles sont d’une lourdeur inégalable, aussi enflées que ton gros foie d’ivrogne ostentatoire [ Heil Myself ! à Debord, 26

décembre 1993 ] |

Visiblement, cet homme s’y croyait : il semble avoir vécu chaque minute de sa vie sous le regard de la postérité. Mais voilà ! je suis aussi sur la photo où, pour les siècles des siècles et devant l’Éternel, je le tiens par sa petite quéquette.

Photo

attique à figures rouges du Ve siècle avant J-C

κωδάριου,

ληκύθιον,

θυλάκιον

Une

autre plus récente dans la Palestine occupée (déjà ! nom de Dieu)

John Hurt as Jesus

Les mœurs situationnistes enfin dévoilées

Non, les

situationnistes n’étaient pas seulement des ivrognes. On peut, dans le

cinquième volume de la correspondance de Debord, découvrir de nombreuses

illustrations de leurs mœurs sordides. Si ce n’était sinistre, ce serait

burlesque. Avec force références à la désaliénation et à la générosité Debord

consommait de la chair fraîche et je vous laisse le soin de constater en quels

termes il en parlait à son pourvoyeur, le fait accompli, sous le prétexte que

les jouvencelles n’avaient pas été à la hauteur de gens aussi intelligents qu’eux,

ni su saisir la chance qui leur était offerte de les mériter, eux, personnes

éminemment libérées de tous tabous ! Tel quel ! Quel gros con !

Je n’ai jamais rien dit dans ma vie que je ne puisse prouver, y compris

l’inexistence de l’économie, notamment quand j’ai qualifié Debord de vieux

pédé. Pédéraste ne signifie pas seulement, comme on le pense communément,

qui se tape des petits garçons mais, selon le Socrate du Banquet de

Platon, un devoir pédagogique. Et c’est ce devoir pédagogique qu’invoque Debord

dans sa correspondance quand il évoque tous les avantages que les donzelles

pourraient retirer de la fréquentation de sa personne admirable. Mais de

quelle manière ! Allez-y voir vous-mêmes puisque c’est désormais possible.

Malgré les conseils de Socrate, il confond élargissement de l’esprit et

élargissement du cercle des fillettes. D’ailleurs, avant, je n’avais que des

preuves verbales, maintenant c’est public. A croire que ce sont ses pires

ennemis qui publient cette correspondance ; plutôt des crétins pénétrés de

la croyance en la supériorité de leur intelligence. Il ne nous font grâce

d’aucune chaude pisse du grand homme, notamment de celle que lui refile

« la lycéenne Isabelle C. » qu’il vient de recevoir dans un paquet

cadeau. Les lettres d’amour de Debord ressemblent à des notices

prophylactiques. Il écrivait aux donzelles disgraciées (en fait elles lui

avaient peut-être simplement dit : « vieux con ») comme il

écrivait aux situationnistes qu’il voulait « supprimer ». Comment

peut-on être aussi goujat ? Lettres d’amour d’un garçon d’écurie ! en

fait d’un petit bourgeois qui s’essaye péniblement à la débauche sous contrôle

idéologique. Tout est dévoilé. Vieux cochon qui se prenait pour un libertin. La

laideur et la noirceur de l’âme s’y peignent elles-mêmes dans un style sinistre

de platitude. Bien que Buffon n’ait jamais écrit la célèbre phrase « Le

style c’est l’homme », cette phrase est ici pleinement vérifiée dans le

contresens habituel : tel style, tel homme. On n’est jamais assez goujat

avec les goujats. Aujourd’hui encore, je me paye sur la bête. Un mystère est

éclairci. Je me suis toujours demandé ce qu’avait bien pu être l’I. S.

pour engendrer une telle ribambelle de goujats gauchistes unis dans une même

haine des dictionnaires. C’est simple : c’est Debord qui les a créés à son

image. Je suis comme le docteur Sigmund Freud qui recommandait chaudement à

quiconque la Gestapo, je vous recommande chaudepissement la lecture du

volume V de la correspondance de Guy « Imminente Foudre »

Debord. Tout sur le personnage.

Quel grand original, ce

Debord

Thèse n° 40 de la

Société du spectacle

Le développement des forces productives a été l’histoire réelle inconsciente qui a construit

et modifié les conditions d’existence des groupes humains en tant que condition

de survie, et élargissement de ces conditions : la base économique de toutes leurs entreprises. Le secteur de la

marchandise a été, à l’intérieur d’une économie naturelle,

la constitution d’un surplus de la survie. La production des marchandises,

qui implique l’échange de produits variés entre des producteurs indépendants, a

pu rester longtemps artisanale, contenue dans une fonction économique marginale où sa vérité quantitative est encore masquée.

Cependant, là où elle a rencontré les conditions sociales du grand commerce et

de l’accumulation des capitaux, elle a saisi la domination totale de l’économie. L’économie tout entière est alors devenue ce que la

marchandise s’était montrée être au cours de cette conquête : un processus

de développement quantitatif. Ce déploiement incessant de la puissance

économique sous la forme de la

marchandise, qui a transfiguré le travail humain en travail marchandise, en

salariat, aboutit cumulativement à une abondance dans laquelle la question

première de la survie est sans doute résolue, mais d’une manière telle qu’elle

doit se retrouver toujours : elle est chaque fois posée de nouveau à un

degré supérieur. La croissance économique libère

les sociétés de la pression naturelle qui exigeait leur lutte immédiate pour la

survie, mais alors c’est de leur libérateur qu’elles ne sont pas libérées.

L’indépendance de la marchandise s’est étendue à l’ensemble de l’économie sur laquelle elle règne. L’économie transforme le monde, mais le transforme seulement en

monde de

l’économie. La pseudo nature dans laquelle le travail humain s’est

aliéné exige de poursuivre à l’infini son service, et ce service, n’étant jugé

et absous que par lui-même, en fait obtient la totalité des efforts et des

projets socialement licites, comme ses serviteurs. L’abondance des

marchandises, c’est à dire du rapport marchand, ne peut être plus que la survie

augmentée.

Cet

homme qui ne se corrigeait jamais a néanmoins baissé sa culotte

devant Antoine Gallimard. Spectacle horrible !

J’enfonce

le clou

Ah! Qu’il est doux le petit bruit du marteau qui enfonce le clou du

cercueil

Janvier 2005

J’entends encore,

aujourd’hui, plus de dix ans après les faits, le raisonnement suivant :

« Certes, Debord a écrit(1) dans le numéro douze de la

revue de l’Internationale Situationniste "On t’a dit que tu n’auras

plus jamais un livre d’un situationniste", mais puisqu’en 1992 Debord n’était

plus situationniste,(2) Gallimard n’eut donc aucun

livre d’un situationniste et Debord ne s’est pas parjuré. »

Or en 1967, La Société du

spectacle, publiée chez Buchet, — le premier de ses livres que Debord accepta(3) qu’il fût réédité par Gallimard en 1992 — était bien

le livre d’un situationniste. En quoi le fait que Debord, en 1992, ne soit plus

situationniste entraîne-t-il que le livre de Debord La Société du spectacle

ne soit plus le livre d’un situationniste en 1992 alors qu’il l’était en

1967 ?

Le jugement du sévère

professeur Gottlob Frege est sans appel : s’il était vrai, en 1967, que le

livre de Debord La Société du spectacle était le livre d’un

situationniste, cela est vrai pour l’éternité, c’est une vérité

éternelle (Frege prend pour exemple la population de l’empire allemand à un

moment donné : quel que fut ce nombre à ce moment, s’il est connu, c’est

une vérité éternelle. Vous l’aurez remarqué, les idées de Frege, contrairement

à celles de Debord, ne vieillissent pas, elles sont d’une éternelle jeunesse).

DONC

Gallimard a bien obtenu de

Debord la permission de publier le livre d’un situationniste. Le Debord

de 1992, situationniste ou non, désavoue le Debord de 1969. Le Debord de 1992

est un renégat. Remarquez bien qu’il ne renie pas une doctrine ou une religion,

ce qui peut être parfaitement honorable, il renie sa propre parole.

Crapules, merdeux, imbéciles

qui prenez les gens pour des cons et qui ne considérez que ce qui vous arrange.

Vous vous dorlotez, vous êtes pleins de tendresse pour vous-même. Vous êtes le

client roi. Vous êtes tous des téléologues.

MAIS

La question n’est pas là,

évidemment. La racaille pro situ, qu’elle le fasse exprès, par mauvaise foi, ou

non exprès, par sottise, est toujours à côté de la question. Les mots

importants ne sont pas « On t’a dis que tu n’auras plus jamais un livre

d’un situationniste. », mais les mots concernant non plus Claude mais

Antoine Gallimard : « un dénommé… ce con… raclure de bidet… le

merdeux qui espère hériter… ».

Ce qui est déshonorant pour

Debord n’est pas qu’il a dit au père d’un homme qu’il a grossièrement

insulté : « On t’a dit que tu n’aurais plus un livre d’un

situationniste »(4) mais qu’il a accepté de

laisser publier non seulement un de ses livres, mais tous, par un homme(5) qu’il avait grossièrement insulté, ce qui n’a rien à

voir avec le fait qu’en 1992 Debord fut ou ne fut plus situationniste.

En quoi le fait que Debord ne

fut plus situationniste en 1992 peut-il entraîner que Debord n’ait pas

grossièrement insulté Antoine Gallimard et son père en 1969 ? Qui pourra

m’expliquer cela ? Jésuites ! Les situationnistes s’envolent, les

injures restent. Debord est un Rodomont.

Racaille prositu abîmée dans

la sottise et la mauvaise foi. Pour l’éternité

Debord est un renégat, pour l’éternité Debord est un matamore(6) menaçant d’enfourcher sa

jument Imminente Foudre : les faits ont eu lieu. Le moment venu,

Debord fila doux. Même si on l’a

grossièrement insulté, on ne dit pas non

à Gallimard. Cela dit(7) il n’y a aucun déshonneur à

être publié par Gallimard plutôt que par Tartempion, sauf si on l’a, auparavant,

grossièrement insulté. Capito ?

1. à destination de Claude Gallimard,

alors directeur des éditions Gallimard et dont le fils, prénommé Antoine, est

aujourd’hui l’actuel directeur.

2. ce qui demeure à prouver d’une part et

d’autre part si, en 1992, Debord n’était plus situationniste, c’est qu’il était

un renégat, mais passons.

3. cette fois c’est vrai, il n’a pas

demandé ou fait demander, comme chez Lebovici, on le lui proposa.

4. en effet

puisque entre temps le pauvre Claude Gallimard creva.

5. le fils du père : Claude père

d’Antoine implique (Þ) Antoine fils de Claude. C’est ça la logique,

le maniement de propositions toujours vraies. C’est ce que la racaille pro situ

est incapable de faire.

6. il lui revenait donc de

traduire Manrique, fils d’un célèbre tueur de Mores.

7. ce qui semble hors de portée de la

compréhension de la racaille gauchiste. Voilà à quoi se résume la logique

gauchiste : si t’es riche, t’es con ; si t’es flic, t’est

salaud ; si t’es édité chez Gallimard t’es un vendu ; mais pas d’être

directeur temporaire du Palais de Tokyo ou directrice d’Art Press ou

pigiste chez Nova Press ou même intermittent du spectacle.

Affaire

Anders-Debord

Histoire

du baudet qui osa regarder un cardinal.

AVIS

1) Je ne reproche pas à Debord d’avoir plagié

(puisque le plagiat est nécessaire et que le progrès l’implique : j’en

fournis un exemple, de ma propre facture, un

peu plus haut), mais de le nier (donc de mentir puérilement) quand

un malheureux baudet le lui fait respectueusement remarquer.

2) Ensuite je ne me contente pas d’affirmer

que Debord a plagié, je prouve qu’il a plagié.

3) Mais la tache de sang intellectuelle de

Debord est d’avoir dissimulé, avec son complice Lebovici, le livre d’Anders

pendant trente ans, alors qu’il avait, depuis 1971, tous les moyens de le

révéler aux lecteurs français, exactement ce qu’il reprochait à la canaille

intellectuelle à propos de Rizzi. C’est donc encore un jugement ad hominem :

je juge les gens selon leurs propres critères proclamés.

Résumé : Je reproche donc à

Debord exactement ce qu’il reprochait aux enculés intellectuels qui ont

dissimulé Rizzi tout en s’en inspirant. Il y ajoute en outre le ridicule d’enfourcher

sa grande jument Imminente foudre quand un malheureux baudet le lui fait respectueusement remarquer.

Fiche Wikipédia par

Thierry Simonelli, Docteur en philosophie (Université de Paris 4 - Sorbonne)

et Master en psychologie clinique (Université de Paris 7 - Denis Diderot).

Anders, un auteur (obscur, n’est-ce pas ? au moins écrit-il lisiblement)

dissimulé pendant cinquante ans au lecteur français.

Rappel

préliminaire

7 août

2004

On pouvait lire, sur la

quatrième de couverture de l’article de Bruno Rizzi, L’U.R.S.S :

collectivisme bureaucratique, paru en 1976 aux éditions Champ Libre,

extrait de son livre La Bureaucratisation du monde, paru en 1939, à

Paris, à compte d’auteur : « D’autres ont pillé Rizzi avec une

assurance d’autant plus tranquille que ceux-là préféraient l’ignorer. Les rares

détenteurs du livre si bien disparu(1) qu’il n’en existe même pas un exemplaire à la bibliothèque nationale(2), en ont tiré discrètement parti pour trancher du

chercheur de pointe(3), et aimeraient ne pas

perdre cette réputation(4) : depuis 1968, les divers

experts en contestation qui détiennent

un stand chez presque tous les éditeurs français ont exhumé toutes sortes d’écrits

moins brûlants, mais jamais Rizzi(5) qu’ils n’ignoraient pas tous(6). »

1. jamais paru en français pour le cas de Anders, mais ce livre

a connu huit éditions en Allemagne

2. aucun exemplaire à la bibliothèque du Congrès

pour Anders

3. exactement comme Debord pour Anders,

donc

4. mauvaise, je suppose dans le cas de

Debord

5. jamais Anders dans le cas de Champ Libre

auquel les moyens ni les bons traducteurs ne manquaient

6. la meilleure, dans le cas de Anders, au

point que Debord peut en citer un passage de mémoire trente-deux ans après la

première publication à Munich en 1956

Farceurs, fumiers,

canailles. Une fois de plus, je les juge ad hominem, en citant leurs

propres paroles. Salauds.

_________________________________________________

CANAILLE

DISSIMULATEUR DE SOURCES

La dissimulation des sources est le crime suprême dans les sciences. On

ne peut comparer d’une part, le « détournement » de Platon, Socrate,

du cardinal de Retz, de Mme du Châtelet, de la comtesse de Ségur, etc., tous

auteurs parfaitement connus et, d’autre part, la dissimulation de sources

strictement inconnues, en français du moins, et surtout proclamées par

M. de Bord, pour sa défense, a posteriori, une fois le crime

dévoilé, comme émanant d’un auteur obscur (au sens d’inconnu selon les critères

médiatiques — huit éditions de l’ouvrage dans son pays d’origine, traduction

immédiate d’un des essais composant le livre dans la revue Dissent

aux USA, en 1956 lors de la parution de l’ouvrage, excusez du peu —, car,

selon les critères scientifiques, contrairement à l’obscur mais très médiatisé

Debord, Anders est parfaitement clair) et donc de ce fait auteur négligeable.

Il piqua d’ailleurs une hénaurme colère quand un innocent baudet osa le

comparer à un tel obscur auteur. L’insolent baudet osait donc regarder un

cardinal !

La pierre de Rosette, avant que d’être connue par l’égyptomania et

surtout déchiffrée, était parfaitement obscure (dans les deux sens du terme).

Elle était donc, selon les critères de M. de Bord parfaitement

négligeable. M. Anders sera donc notre pierre de Rosette qui va nous

permettre enfin de comprendre les hiéroglyphes de M. de Bord, car, non

seulement M. Anders écrit un excellent allemand, mais ses traducteurs

écrivent un excellent français et un excellent anglais. On va donc, grâce à

lui, comprendre le de Bord de la troisième dynastie, juste retour des choses.

Debord, plagiaire honteux,

lui qui, sous l’inspiration de Lautréamont,

porta le plagiat au summum de l’art

sous le nom de détournement

et s’en faisait gloire :

« Le plagiat est nécessaire,

le progrès l’implique »

La question traitée ici

n’est pas que Debord a connu l’ouvrage de Anders, qu’il l’a plagié, qu’il s’en

est inspiré, ce que je prouve ci-dessous (contrairement à Baudet, je le

prouve. Pourtant comme l’a relevé Le Manach dans ses Artichauts, Baudet

avait tous les moyens de le prouver, c’est-à-dire traduire et citer le texte) ;

mais : d’une part, qu’il le nie, c’est à dire qu’il mente avec la dernière

énergie comme le prouve l’affaire Bidet versus Imminente Foudre ;

et, d’autre part et surtout, qu’il a dissimulé un ouvrage aussi intéressant

alors qu’il avait tous pouvoirs à Champ Libre, exactement donc ce qu’il

reproche à ceux qui ont dissimulé l’existence de Rizzi. Ainsi, quand je lui ai

demandé comment il avait trouvé le « concept » de spectacle, il me

répondit qu’il l’avait trouvé lui-même. Quand bien même cela serait

— ce qui est douteux puisque

en 1957, lorsque Debord parle de spectacle, il parle du théâtre et du cinéma

qui tombent en désuétude : « La construction de situations commence

au-delà de l’écroulement moderne de la notion de spectacle » (notons en passant

que si la non intervention est bien le principe du spectacle et si la non

intervention est aussi le principe du monde moderne, cela n’implique pas pour

autant que ce monde soit un spectacle, ni même qu’il contienne des spectacles

mais seulement que le libre prostitué ne peut intervenir qu’en tant que

prostitué, ce qui n’est pas intervenir. C’est la prostitution qu’il faut

abolir), tandis que Anders a déjà publié en 1956 la notion de cours du monde

comme un spectacle arrangé et de mensonge devenu vrai. Ensuite, la

notion de mise en spectacle de la consommation n’intervient chez Debord qu’en

1962, dans un numéro de la revue où par ailleurs il cite la revue Dissent

qui a publié l’essai de Anders en anglais —

il a dissimulé qu’un auteur

qu’il connaissait traitait de la même question. Comme il connaissait également

l’existence d’une traduction en anglais, j’aurai donc pu lire, bien que je ne

lise pas l’allemand, Anders en anglais dès 1971

— j’ai d’ailleurs lu l’Analyse

caractérielle de Reich en 1971 à New York, où je voyageais pour le compte

de Debord, puisque ce livre était indisponible en France du fait d’un conflit

entre les héritiers de Reich et l’éditeur Payot —

ce qui m’aurait permis de

voir La Société du spectacle d’un autre œil et de gagner vingt ans dans

mes recherches. J’aurais pu commencer à attaquer Debord dès mon retour des

Etats-Unis au lieu de passer vingt ans à chercher une définition implicite,

c’est à dire une définition cachée, comme les axiomes d’Euclide sont une

définition cachée de l’espace selon Poincaré. S’il y a une définition implicite

du « spectacle » dans le livre de Debord, elle est vraiment bien

cachée puisque je n’ai pas réussi à la trouver après vingt ans de

recherche ; tandis qu’il y a une définition explicite dans l’essai de

Anders et que cette définition, du fait de la mise en page, tombe immédiatement

sous les yeux de qui feuillette le livre ! Debord était un homme qui se

plaignait qu’il n’y eût pas de discussion dans l’Internationale situationniste

où l’on s’emmerdait ferme, selon lui. Voilà une bonne occasion de discussion

ratée.

Le Monde comme fantôme et

comme matrice

Considérations

philosophiques sur la radio et la télévision

7 avril 2004

« On a toujours

beaucoup plus de chance d’apprendre un événement extraordinaire par le journal

que de le vivre ; en d’autres termes, c’est dans l’abstrait que se passe

de nos jours l’essentiel, et il ne reste plus à la réalité que l’accessoire. »

Musil. L’homme sans

qualités.

Quels veinards, ces employés

de bureau des Twin Towers. Ils ont vécu un événement extraordinaire.

Sur cette

affaire Anders, on pourra désormais consulter les Artichauts de Bruxelles

n° 43, n° 55, n° 57, enfin en

ligne sur Internet.

Dans cet essai de Günther

Anders, publié il y a cinquante ans, « l’analyse critique de

l’organisation des apparences par les médias de la communication de

masse » n’est pas seulement « largement anticipée », comme le

prétendent ses imbéciles d’éditeurs. Elle est achevée. Tout ce que l’on peut

dire sur la radio et la télévision y est dit, et dit sans charabia, ce qui

n’empêche pas ses crétins d’éditeurs de taxer l’auteur de pédantisme. Anders

est limpide et précis ce qui n’a rien de commun avec l’obscurité fumeuse et

fumiste de Debord. Ce dernier n’a-t-il pas dit : plus nous serons fumeux,

plus nous serons obscurs ? Debord s’est contenté, par la suite de

prétendre que « son » spectacle n’était pas seulement la radio et la

télévision. Qu’est-il donc alors, imbéciles ?

Un petit exemple,

page 224 :

« Notre monde actuel

est "postidéologique" : il n’a plus besoin d’idéologie. Ce

qui signifie qu’il est inutile d’arranger après coup de fausses visions du

monde, des visions qui diffèrent du monde, des idéologies, puisque le cours du monde lui-même * est déjà un spectacle arrangé. Mentir

devient superflu quand le mensonge est devenu vrai. »

Autrement

dit, comme le relève Baudet dans son digest, Anders ne dit rien moins

que : le spectacle est une idéologie matérialisée, du pur Debord,

dix ans avant lui.

Loi de

l’image : l’image est appauvrissement, l’image est pauvre : on ne

peut voir ce qu’on ne voit pas dans l’image, l’image vous captive et vous

empêche de voir ce qu’on n’y voit pas. Contrairement à la littérature où le

lecteur est aussi important que l’auteur. Ce monde a en commun avec l’image cet

appauvrissement, mais c’est tout ce qu’il a en commun. On ne peut voir ce qu’on

ne peut voir. C’est donc un monde du spectacle, de l’image, seulement en ce

sens : on ne peut voir ce qu’on ne peut voir, ce qui ne signifie surtout

pas qu’il y a des spectacles dans le monde et encore moins une accumulation de

spectacles. Quand la ressource humaine sort de sa cage, elle voit le monde

comme les images du monde qu’elle voyait il y a peu dans sa cage, de façon

aussi pauvre. Elle voit le monde lui-même aussi pauvre q’une image. Capito ?

Alors qu’un Maori voit des trous de magie partout. C’est seulement en ce sens

que le monde est désenchanté. Il paraît aussi pauvre qu’une image. De même que

dans l’image on ne peut voir ce qu’on ne peut voir, dans ce monde, on ne peut

voir ce qu’on ne peut voir. Sauf les Arabes qui sont des visionnaires. Ce qu’on

ne voit pas n’existe pas. Ce que voient les Arabes n’existe plus !

Différence entre l’image, l’illustration et le tableau : le peintre lutte

contre l’image : ceci n’est pas une pipe, ceci n’est plus une tour.

Rappelons avec les situationnistes qu’il n’y a pas de monuments innocents.

Quand la ressource humaine sort de sa cage, le monde lui paraît aussi pauvre

qu’un spectacle arrangé. Voilà ce que veut dire Anders, libre penseur. Voilà ce

que Anders entend par "déshabillage" de l’image. Elle est pauvre en

qualités. Le jugement sera pauvre en prédicats. Plutôt qu’un jugement caché,

c’est une restriction cachée du jugement. L’investigation qui mène à la vérité

ne peut s’exercer librement, elle est limitée par le cadrage de l’image. Ce

monde a la même loi que le spectacle : on ne peut y voir ce qu’on y voit

pas, alors que la télévision donne à la ressource humaine, du fait de

l’abondance torrentielle des images, l’habitude de croire qu’il voit tout ce

qui existe, que le monde n’a plus de secrets pour lui. C’est aussi simple que

cela. Mais jamais la ressource humaine ne pourra voir ce qu’il y a derrière

la maison de M. Biswas tandis que Naipaul ne nous laisse rien ignorer

d’essentiel.

[ Die

Antiquiertheit des Menschen. Beck, page 195 : « da das

Geschehen der Welt selbst sich eben bereits als arrangiertes Schauspiel abspielt. » Il est amusant que Baudet écrive (Le sous-commandant

Martos se venge, Le fin mot de l’histoire, BP n° 274, 75866 Paris

Cedex 18, page 245 et suivantes), dans son abrégé du livre à destination

de Debord : « le spectacle [terme inexistant chez Anders, mais dont

le besoin se fait sans cesse ressentir] » (idem,

page 297). Or ce terme est présent chez Anders [C’EST

UN FAIT], page 195 (mais

aussi page 102 : « eine Schau für Viele

zugleich serviert »), et Baudet, craignant de commettre un

sacrilège, dédebordise le texte et traduit spectacle arrangé par idéologie

matérialisée (idem, page 298. Cela dit, cette traduction-résumé

est valable, mais celle-ci eût été meilleure : « Les idéologies, qui

sont des fausses visions du monde, ne sont plus nécessaires puisque c’est le cours du

monde lui-même qui est devenu un spectacle arrangé » étant

donné que c’est ce que Anders a effectivement écrit, totidem verbis. Les

jésuites n’ont pas changé depuis M. de Montalte). Ce qui n’empêchera

pas Debord olympien d’enfourcher sa grande jument « Foudre imminente »

(idem, page 251), car il sait bien, lui, qui a debordisé Anders et

quand. En effet, dans sa réponse à Baudet (idem, page 246), il

écrit [C’EST UN FAIT] : « le germano-américain qui

en 1956 ambitionnait, si j’ai bonne mémoire, de marier la métaphysique et

le journalisme ». Or, on peut lire, page 22 du livre d’Anders :

« J’entends par là quelque chose comme un hybride de métaphysique et de

journalisme » [C’EST UN FAIT et c’est la preuve absolue que Debord a eu

connaissance de la publication en allemand puisque cette phrase ne figure pas

dans la traduction anglaise, partielle, qui paraît la même année aux États-Unis]. Excellente

mémoire, après tant d’années, et soigneuse lecture. Debord reconnaît donc ainsi

avoir eu connaissance, il y a fort longtemps, de ce livre. [C’EST

UN FAIT. Ceci est une preuve et une preuve ad hominem puisque

je ne fais que citer les propres paroles de Debord : Debord reconnaît avoir eu connaissance

de l’ouvrage introuvable en France, il y a longtemps, peut-être en javanais, au

point d’être capable de citer de mémoire un passage insignifiant, mais qui a

particulièrement piqué sa vanité. Comment pourrait-on oser lui opposer une

sorte de journaliste ! Ensuite, la violence et l’absurdité de sa réponse

sont un aveu, il a senti passer le vent... du baudet. Allez, encore

une fois, cloportes : comment, en 1988, Debord peut-il citer de mémoire un

passage d’un livre dont il ignore l’existence et qu’il n’a pas lu, publié en

allemand en 1956 et jamais traduit en français avant 1988 ? Comment, en

1988, Debord peut-il parler des déboires, en 1961 aux États-Unis, de l’édition

américaine de Anders (qui date en fait de 1956), livre dont il ignore l’existence

et qu’il n’a pas lu, et dont personne ne se soucie, comme il l’affirme

triomphalement ? L’enquête débute à peine. A bientôt cloportes. Eh bien

voilà, elle continue l’enquête. Les incorruptibles collègues de Marlowe se

démènent : la revue Dissent publia dans son numéro d’hiver 1956,

volume III, n° 1, The

World as phantom and as matrix. Qui lisait, dans le monde entier,

cette fameuse revue, notamment le numéro d’hiver 1956 ? Cette revue,

volume VIII, n° 1, est citée dans le n° 6 de l’IS,

page 38 ! Debord est un plagiaire honteux et un dissimulateur.

Bientôt vous pourrez lire des révélations dans votre journal favori. Plusieurs

enquêteurs sont sur la piste. Comment Debord, qui est censé ne rien connaître ou

presque du livre de Anders peut-il dire que ce livre eut constitué une arme

pour les contestataires américains, tout en affectant un grand mépris à l’égard

de cette œuvre ? C’est à vous de répondre à ces questions, pas à moi. LES FAITS sont là :

Debord, en 1988, cite de mémoire un livre paru vingt huit ans plus tôt (et il

s’agit bien du livre en allemand puisque la phrase citée n’est pas reproduite

dans Dissent), qu’il n’a pas lu, écrit dans une langue qu’il prétend ne

pas connaître et, non content de cela, nous narre les aventures de l’édition

américaine dans Dissent en 1956 (rejetée dans l’ombre) et de la grande victoire de Boorstin sur

Anders, en 1961, preuve qu’il connaissait aussi l’existence de la publication

américaine. Enfin, Debord dit lui-même que dans la traduction de Baudet

figurent des termes pris au commentaires les plus modernes du spectacle or...

la traduction de Baudet est fidèle, sauf pour l’exemple que j’ai choisi !

Donc le livre de Anders comporte des termes pris aux commentaires les plus

modernes du spectacle. Voilà les faits reconnus par Debord lui-même. Malheureux

Bidet, toujours vivant et actif, qui écrit, page 247 : « je ne

m’amuse pas à interpréter cette réaction totalement injustifiée ».

Bien sûr que si, cette réaction est totalement justifiée : Bidet a

mis le sabot sur la plaie, c’est à dire là où le bât blesse. De toute la bande,

Baudet est le seul qui ne soit pas fou, c’est à dire le seul qui comprenne ce

qu’il lit. Ainsi donc, Debord ne connaîtrait pas assez l’allemand (ou le

javanais) pour lire chez Anders que le cours du monde est un spectacle arrangé

ou que le spectacle est une idéologie matérialisée (termes situés de plus en

tête de chapitre, après un titre éloquent en italiques), mais il en connaîtrait

assez pour avoir lu : « J’entends par là quelque chose comme un

hybride de métaphysique et de journalisme » [C’EST

UN FAIT] et surtout se souvenir vingt ans après de cet infime détail [C’EST

UN FAIT] ! Mais Debord dans une lettre du 26 octobre 1986 à Baudet,

se vante plaisamment : « mon ignorance de la langue allemande

dépasse tout ce qui est crédible... j’ai été dans cette matière, et quelques

autres, les plus mauvais lycéen de ma génération. » J’ai moi-même appris

l’anglais au collège et je fus certainement le plus mauvais collégien de ma génération

dans cette matière. Cependant, bien que ne sachant pas l’anglais, bien que ne

parlant pas l’anglais, bien que n’écrivant pas l’anglais, je le lis couramment.

J’en lis tous les jours, j’y suis bien obligé. Quant à l’anglais, Debord me

confia qu’il discutait en anglais avec les délégués japonais. On sait ce que

tout cela veut dire. De toute façon, Debord reconnaît avoir eu connaissance du

livre il y a fort longtemps [C’EST UN FAIT. C’EST UNE PREUVE AD

HOMINEM]. Peu importe que ce soit en allemand, en anglais ou en javanais.

En quelle langue discutait-il avec les situationnistes allemands ?

Ensuite, comment Debord, qui ne sait évidemment rien de l’obscur Anders,

sait-il, en 1988 [C’EST UN FAIT], que celui-ci

fut éclipsé par Boorstin quand ce dernier publia l’Image en... 1961

(Boorstin fut publié en vrounzais en 1963. En 1956, l’obscur philosophe

allemand Anders exilé à New York vivait depuis déjà cinq ans en Autriche. Notez en

passant : il est obscur donc c’est un mauvais, obscur c’est à dire

non célèbre, non médiatique. Frege fut parfaitement ignoré de son vivant et

quand Cantor le lisait, il ne le comprenait pas. C’est donc un mauvais. Anders

fut peut être obscur — huit éditions en Allemagne quand même — mais il écrivait

clairement. Debord est un célèbre obscur car il écrit obscurément de pompeux

non sens. N’a-t-il pas écrit : plus nous serons fumeux, plus nous

serons obscurs), ce qui signifie qu’Anders était déjà traduit aux Etats-Unis avant

1961 et que Debord le savait puisqu’il écrit [C’EST UN FAIT] :

« [le germano-américain] que le grand succès du livre de Boorstin a rejeté

dans l’ombre avant que les contestataires, dans les Etats-Unis des années

suivantes, aient pu s’en armer » ? Il est parfaitement au fait des

aventure du livre de Anders aux Etats-Unis en 1961 [C’EST

UN FAIT] et c’est la preuve qu’il était au courant vers 1961, car, pour

parler comme lui, de cette parution qui s’y intéresse... en 1988, soit vingt

sept ans après. Debord, précisément et lui seul. Le criminel revient sur les

lieux du crime. Comment Debord peut-il, en 1988, être au fait des aventures de

la traduction de Anders en 1961 aux Etats-Unis alors que personne ne se soucie

plus de ce livre en 1988 ? C’est la preuve qu’il a eu connaissance de ces

aventures quand elles avaient lieu. C’est la preuve qu’il connaissait la

traduction anglaise de deux essais de ce livre dans la revue Dissent et

le sort qui lui fut réservé en 1961 aux États-Unis. Comment Debord qui n’a au mieux,

évidemment, qu’une connaissance superficielle de Anders, peut-il dire que des

contestataires s’en arment ? Comment savait-il que le texte de Anders,

qu’il affecte pourtant de mépriser, était une arme ? D’une manière

générale, si Debord ne connaît pas le texte de Anders encore non publié en

français en 1988, ou s’il n’en a qu’une connaissance superficielle, comment

ose-t-il reprocher quoi que ce soit à Baudet et sur un tel ton péremptoire.

Comment peut-il savoir que ce texte n’est pas tel que Baudet le dit sans

manifester le moindre étonnement ? Un jour, je demandai à Debord où il

avait trouvé cette notion de spectacle. Nulle part, me répondit-il, je l’ai

inventée. Imposteur. Cette notion figure, totidem verbis, chez Anders [C’EST

UN FAIT] et Debord le savait. Il savait donc également, quand je lui

posais la question, qu’il y avait antériorité (chronologiquement, 1956 est

situé avant 1957, faut-il le rappeler. Mon hypothèse sur le cheminement de la

connaissance par les situationnistes allemands n’est qu’une hypothèse,

précisément. La connaissance du texte de Anders par Debord, dès 1961 est UN

FAIT

et LA PREUVE en est donnée par Debord lui-même que je cite. Les

historiens sauront bien trouver comment Debord a connu Anders. Une chose est

certaine car prouvée : il le connaissait dès 1961) et que Anders avait

déjà tout inventé et publié avant lui, avant même qu’il ne prononce le mot de

spectacle en 1957. Anders a donné une théorie complète en 1956, Debord fait une

simple allusion en 1957. Mais surtout, le sens du mot spectacle,

page 17 de la brochure Rapport sur la construction des situations

n’a pas du tout le sens qu’il a dans le livre d’Anders de 1956. Il ne s’agit

que du spectacle théâtral et cinématographique que les recherches les plus

valables dans la culture ont cherché à détruire en brisant l’identification du

spectateur avec le héros, pour entraîner le spectateur à l’activité, ce qui

conduit directement à la notion de construction de situation et non à celle de

cours du monde en tant que spectacle arrangé et de mise en spectacle de ceci ou

de cela. Chez Anders, il s’agit de rien moins que du cours du monde en tant que

spectacle arrangé. Excusez du peu. Il faut attendre 1962 pour que Debord parle

de consommation d’images de la consommation (il ne s’agit pas d’ailleurs de ses

termes, il parle de la mise en spectacle de la consommation). Il s’est trouvé

une foule de gens depuis quelques millénaires pour prononcer le mot de

spectacle dans toutes les langues. Évidemment, ce n’est pas le plagiat qui est

blâmable, comment le serait-il d’ailleurs chez des gens qui, après Lautréamont,

s’en faisaient un point d’honneur ; mais la dissimulation des sources,

puisque les réponses étaient chez Anders et qu’elle ne sont plus chez Debord

qui n’a fait qu’obscurcir ce qui était clair. Le plagiat est certes nécessaire,

le progrès l’implique, mais les textes de Debord sont une régression par

rapport à ceux de Anders comme on peut enfin s’en rendre compte en France

aujourd’hui. Le plagiat est nécessaire, mais il n’est pas suffisant. Si

seulement Debord s’était contenté de plagier platement, ce qui eût permis de

connaître les thèses de Anders, au lieu de faire de la phrase. Debord n’est pas

un plagiaire mais un mystificateur, c’est à dire un agent de désinformation qui

cache soigneusement ses sources dont le simple rapprochement anéantirait la

mystification. C’est un crime contre la connaissance. Bien sûr que Debord a le

droit de penser comme Anders (ce qui n’est pas vrai, il n’y arrive pas) mais il

n’a pas le droit de le cacher, précisément pour que l’on puisse comparer, ce

que l’on peut faire enfin aujourd’hui grâce aux crétins de l’Encyclopédie

des nuisances dont Anders flatte le péché mignon (la détestation des

techniques), dans son premier essai. C’est cela qui est en question. La

question n’est pas de savoir si Debord a inventé ou non le nom de spectacle en

1957, mais si Debord a connu ou non l’existence de l’œuvre de Anders et de ce

fait a caché sciemment son existence pendant des dizaines d’années, ce qui lui

a permis de charabiater à l’aise sur le sujet et de grimper sur sa grande

jument Foudre imminente quand un innocent lui mit ce lièvre dans les

pattes. L’année précédente, en 1956, Anders ne s’est pas contenté d’évoquer le

spectacle au sens classique dans une simple phrase, mais il a déjà publié

une théorie complète des mass media comme spectacle du monde et d’un

monde spectaculaire qui se conforme à son image. Excusez du peu. Il y a de

toute façon antériorité. Enfin, le rapprochement avec l’œuvre de Anders

désormais disponible en français est accablant : les démarquages de Debord

sont stupéfiants, jusque dans les tournures. Ce travail est facilité par le

rapport de Baudet (Copie du

résumé de Baudet et, Trois personnages en quête d’Hauteur

de Le Manach). Mais surtout, la question de savoir si

Debord ressemble à Anders est réglée par... Debord lui-même, puisqu’il réplique

à Baudet : « Il est certain que cet Anders gagne beaucoup d’actualité

si on lui fait employer quelques termes pris dans les plus récents commentaires

sur le spectacle. ». J’espère que nous sommes bien d’accord, lecteur hâtif

et désinvolte (cause à mon cul ma tête est malade) : Debord lui-même

reconnaît [C’EST UN FAIT] que la traduction d’Anders par Baudet

contient des termes pris dans les plus récents commentaires du spectacle. Il

reconnaît donc que si la traduction de Baudet est fidèle, des termes pris dans

les plus récents commentaires du spectacle sont déjà présents chez Anders. La

question qui demeure est donc de savoir si Baudet a employé quelques termes

etc... qui debordisent le texte. Baudet répond d’ailleurs à Martos :

« Je n’ai rien debordisé du tout, mon résumé est une quasi

traduction, et cela peut être prouvé avec une très grande

facilité. » (oui en effet, il suffisait de publier le livre en

français, ce qui est fait. La preuve est là. Merci.) Or, comme on le voit dans

l’exemple que j’ai choisi, c’est exactement le contraire : Baudet évite de

traduire « spectacle » là où il y a écrit « spectacle » [C’EST

UN FAIT] et affirme [C’EST UN FAIT] que le concept

de spectacle n’y est pas alors qu’il n’y a pas seulement écrit

« spectacle » mais : que le cours du monde est un spectacle

arrangé, mais que le spectacle est une idéologie matérialisée [C’EST

UN FAIT]. Qui dit mieux ! Il n’y a pas seulement le mot, mais le

concept [C’EST UN FAIT]. Et c’est pourquoi, entre tous les

nombreux exemples possibles, j’ai pris celui-là. La traduction de Baudet est en

deçà de la vérité : le texte original est encore plus debordien que ne le

laisse supposer sa traduction par Baudet [C’EST UN FAIT : il suffit

de lire Anders maintenant que c’est possible pour le lecteur français]. C’est

toujours la même histoire : c’est Cicéron qui ressemble à Marlon Brando.

« Qui s’y intéresse ? » demandait le cynique dissimulateur,

heureux d’avoir réussi son coup. Mais, il y a un cadavre dans le placard et

Philip Marlowe est sur l’affaire. Il en est à son quatre-vingt douzième coup de

matraque, la routine, quoi. Comme d’habitude, son chemin est encombré d’un

nombre impressionnant de cadavres, mais là encore c’est la routine, puisqu’on

le surnomme « un par jour » (c’est également ce qu’on dit de Bill

Microsoft, mais il s’agit d’un plantage et non d’un cadavre). Mais une chose

est certaine, il ne lâchera pas le morceau. Voilà une enquête qui commence bien

et qui présage de piquants développements. C’est un coup de pied du contra

Marlowe dans la fourmilière pro-situ. Il faut dégonfler les baudruches. Non

content de cela, Debord a voulu généraliser ce qui n’était pas généralisable

tout en cachant soigneusement ses sources, ce qui a rendu sa critique plus

difficile puisqu’elle consiste simplement a montrer qu’il s’est contenté de

rendre obscur, donc indiscutable, ce qui était clair, donc discutable. Effectivement

le livre de Debord fut écrit pour nuire... mais à qui ?

Conclusion : Debord

reconnaît avoir eu connaissance du livre de Anders, introuvable en France,

suffisamment pour citer des passages de mémoire, plus de vingt ans après, et il

reconnaît, en 1988, avoir eu connaissance des aventures du livre de Anders,

dont personne ne se soucie, aux États-Unis en 1961. Je ne me livre a aucune

interprétation, il s’agit d’un simple fait : Debord affirme avoir connu

Anders et le prouve en citant, exactement, de mémoire, plus de vingt ans après,

une phrase d’un livre introuvable. Où y a-t-il de l’interprétation ? Le

concept de spectacle existe dans le livre de Anders. La traduction de Baudet

est fidèle. La question n’est pas de savoir qui a employé le premier le mot

spectacle dans le sens qu’on voudra, ni combien de fois. La question est que

l’on sait maintenant que Debord connaissait l’existence d’Anders et a caché

cette existence. Ce n’est encore rien. En ce qui concerne « le

spectacle », la question est que : ce qu’en dit Anders a un sens — quel

qu’il soit — tandis que ce qu’en dit Debord n’en a pas ou que le peu

qui en a est déjà chez Anders ; c’est ce que montre la comparaison

désormais possible en français. Il est strictement impossible de confondre

Debord et Anders, puisque ce que dit Anders a un sens tandis que ce que dit

Debord n’en a pas. Oranges, citrons, pamplemousses ! Que celui qui

comprend ce que dit Debord me l’explique. ]

Tout le reste est de la même

veine. Étonnant, non ? J’ignorais que Debord lisait l’allemand. Cela ne

lui a servi à rien.

________________________

*. Il semble

que Anders commette ici la même faute que Debord : ce n’est pas le cours

du monde lui-même qui est spectacle arrangé, mais un flux d’images. Mais Anders

rectifie et précise dès la page suivante : il s’agit simplement d’une

interprétation du cours du monde par traitement des événements de ce monde et non par arrangement du

monde lui-même. L’arrangement du monde proprement dit a lieu, selon Anders, par

conformation de ce monde à ses images, ce qui ne fait pas pour autant du monde

un spectacle. Les trois mille employés morts dans les tours infernales en on

fait l’expérience (oui ! l’expérience, la chose même et non plus un mur

d’image. Cela les a changé un peu de CNN). Aux idéologies, qui sont

des interprétations du cours du monde, succède un autre type d’interprétation

qui consiste dans un flux d’images où l’on est censé voir le cours du monde, en

fait un cours du monde illusoire. « c’est le mensonge qui est

devenu réel [ qui est devenu une chose donc. Un

tableau de Rembrandt ou une image quelconque sont des choses, ce qui n’était

pas le cas des concepts des idéologies], et le fait que de

fausses interprétations du monde soient livrées à domicile a fini par rendre

inutile toute idéologie explicite. » Avec ce nouveau type

d’interprétation, la distinction entre le monde et la vision du monde, entre le

monde et l’interprétation du monde devient impossible car l’image, dans la

théorie de Anders, est d’emblée et constitutivement interprétation (cf

page 176). C’est également le spectacle de masse proprement dit, c’est à

dire consommé en masse, comme au cinéma, faute de moyens de diffusion, tel que

l’a connu Anders avec Hitler et Staline, qui est devenu inutile.

En fait, ce que dit Anders

est encore plus subtil : c’est en partie le cours du monde lui-même qui

est arrangé puisque ce cours du monde « devient le reflet de son image »,

ce que Anders appelle « le mensonge devenu vrai », le devenir

mensonge du monde, un monde qui se conforme à son image, qui se conforme à son

mensonge (page 205), « le réel comme reproduction de ses

reproductions » (page 216). Les Arabes se sont conformés, ont

conformé leur action, aux images des films catastrophe. Mais c’est alors la

négation de la négation, c’est à dire la vérité, la réconciliation dans la mort

pour la plus grande gloire d’Allah, c’est à dire pour la plus grande gloire de

la foi, par la stigmatisation d’un monde sans foi, un monde de patineurs à roulettes,

de pédés mariés, de cognitivistes et de libres employés de bureau, un monde du fun

comme le dit déjà Anders en 1956 : « Da die Behandlung sich als

"fun" gibt » (page 104). Le sérieux absolu de Mohammed Atta

se dresse contre le fun impie, de Manhattan à Youpi plage (La pensée de

Mohammed Atta était-elle dans la tête de Mohamed Atta ?) Voilà une bonne

définition du spectacle en tant que « la société même » : une

société qui se conforme à l’image qu’elle livre à domicile (cependant,

cette société n’est pas pour autant un spectacle, elle est seulement

spectaculaire. Et ce n’est pas « le spectacle » qui se présente comme

la société même, comme le monde même, mais seulement des images dans les cages.

Restons simples, s’il vous plaît. Et, bien que les images soient, comme le note

Anders, des marchandises, les autres marchandises ne se présentent pas pour

autant comme la société même, comme le monde même, mais seulement comme des

choses qui ont non seulement un nom, mais un prix. Là où les choses ont un

prix, les hommes sont totalement séparés et totalement solidaires). Tout est

simple chez Anders. Alors, le spectacle, ce n’est plus seulement la télévision,

la consommation d’images à domicile, c’est la société qui se conforme à son

image suite à la livraison à domicile de ces images, par la consommation à

domicile des ces images : « la radio, l’écran de télévision et la

consommation de fantômes sont eux-mêmes des réalités sociales si massives qu’ils peuvent triompher de

la plupart des autres réalités et déterminer eux-mêmes "ce qui est

réel", "ce qui arrive réellement" » (page 218.

A part ça, Debord n’a pas pompé Anders). En ce sens, le spectacle n’est pas un

instrument d’unification mais un instrument de conformation. Comme le dit très

justement Anders, « les représentations du "monde" que les

émissions nous livrent ne conditionnent pas que nous et notre image du monde,

mais le monde lui-même, le monde réel » (page 205), avec ses farouches

wahhabites qui crapahutent dans les montagnes désolées et qui, entre deux prières,

regardent aussi la télévision par satellite.

L’essentiel

ici est que : si le monde peut se conformer à l’image du monde, c’est que

l’image du monde est, de toute éternité, un moment essentiel du monde (jusqu’à

présent, ce moment avait pour nom : Dieu) et que c’est seulement

aujourd’hui que ce moment essentiel devient manifeste en prenant une stricte

forme d’image. Le monde contient le négatif comme image du monde (ici aussi

bien qu’à Kirivina. Ainsi donc Dieu est le négatif ! Sacrilège !), le

monde contient le négatif comme apparence, le monde contient le négatif comme

représentation du monde, comme réflexion dirait Hegel, l’athée et l’Antéchrist.

La représentation du monde est la condition d’existence d’un monde. Un monde

n’existe que s’il contient sa propre représentation. Ce n’est pas la

négation de la vie qui est devenue visible, c’est la condition d’existence

d’un monde, quel qu’il soit. Pas de représentation du monde, pas de monde.

C’est sur ce point précis, sur le terme de réflexion, qu’au cours d’une courte

discussion de dix minutes, Debord me demanda : « Me prends-tu pour un

imbécile ? » J’aurais dû.

« L’un

des caractères distinctifs des siècles démocratiques, c’est le goût qu’y

éprouvent tous les hommes pour les succès faciles et les jouissances présentes.

Ceci se retrouve dans les carrières intellectuelles comme dans toutes les

autres. La plupart de ceux qui vivent dans les temps d’égalité sont pleins

d’une ambition tout à la fois vive et molle; ils veulent obtenir sur-le-champ

de grands succès, mais ils désireraient se dispenser de grands efforts. Ces

instincts contraires les mènent directement à la recherche des idées générales,

à l’aide desquelles ils se flattent de peindre de très vastes objets à peu de

frais, et d’attirer les regards du public sans peine. [ Janvier 2005 : BHElle prépare un « livre »

sur Tocqueville, c’est à dire sur un homme qui l’a déjà jugé il y a cent

cinquante ans ! ]

» Et je ne sais s’ils

ont tort de penser ainsi ; car leurs lecteurs craignent autant

d’approfondir qu’ils peuvent le faire eux-mêmes et ne cherchent d’ordinaire

dans les travaux de l’esprit que des plaisirs faciles et de l’instruction sans

travail.

» Ces mots abstraits

qui remplissent les langues démocratiques, et dont on fait usage à tout propos

sans les rattacher à aucun fait particulier, agrandissent et voilent la

pensée ; ils rendent l’expression plus rapide et l’idée moins nette. Mais

en fait de langage, les peuples démocratiques aiment mieux l’obscurité que le

travail. [ Ce qui déplait au prositu dans le

travail du négatif, c’est le travail ; et il a un grand faible pour

l’obscurité, comme son mentor : « plus nous serons fumeux, plus nous

serons obscurs ». ]

» Chez tous les

peuples, les termes génériques et abstraits forment le fond du langage ;

je ne prétends donc point qu’on ne rencontre ces mots que dans les langues

démocratiques ; je dis seulement que la tendance des hommes, dans les

temps d’égalité, est d’augmenter particulièrement le nombre des mots de cette

espèce ; de les prendre toujours isolément [le spectacle, l’économie, la

marchandise, la liberté, la démocratie, le Bien, le Mal ] dans leur acception

abstraite, et d’en faire usage à tout propos, lors même que le besoin du

discours ne le requiert point [supprimez économie ou économique partout où ces

mots apparaissent et le sens du discours ne change pas]. »

Tocqueville. De la

démocratie en Amérique [ Ceci est écrit

en 1840. Elle est bien bonne ! Il n’y avait à l’époque ni télévision, ni radio,

ni cinéma, n’est ce pas ? Mais cela n’empêche pas Tocqueville, de son trait acerbe, de décrire ce qui se joue

alors et qui deviendra l’Amérique envahissant l’Irak. Tocqueville et Stendhal

méprisaient cordialement les Américains, ce qui n’est même pas mon cas. Je me

contente d’admirer les Arabes. Bandes de fous d’Allah ! Puissiez vous

vaincre. ]

Je montre, dans ce qui suit cette introduction, que Debord se

contredit sur la question de savoir si le spectacle est la société même, c’est

à dire si le spectacle est l’essence de la société. Il l’affirme une fois

(§ 3 : « Le spectacle se présente à la fois comme la société

même... comme une partie de la société, et comme instrument d’unification. »)

mais le dénie à de nombreuses reprises sans même s’en rendre compte, lui qui se

moquait des gens qui se contredisent plusieurs fois dans la même page.

Le verbe se présenter

a, entre autres, le sens de « être d’une certaine manière » (Petit

Robert). Je suis donc parfaitement fondé à comprendre « se

présenter » dans le sens d’être. L’usage m’y autorise. Quand on

dit : « La tour Eiffel se présente comme une grande structure

métallique », on dit en fait « La tour Eiffel est une grande

structure métallique ». Anders, quant à lui est parfaitement clair, à son

habitude, sur ce point. Page 188-189, il parle d’« une image

pragmatique du monde » (qui n’est plus rien de théorique,

d’idéologique, mais « un instrument pratique ») « un instrument

qui se présente déguisé en "monde" pour dissimuler sa vocation

instrumentale. » Tout est parfaitement clair chez Anders : qui se

présente déguisé en monde. Le faiseur de phrase Debord n’écrit que pour

rendre obscur ce qui était clair. Plus il devient fameux, plus il devient

obscur, en effet.

Je prouve que Debord a bien

écrit : le spectacle est la société même,

quels que soient les termes employés.

Je réponds ici aux

insinuations de petits merdeux

Grâce à la méthode des

variations de Bolzano je vais montrer l’obscurité créée par Debord (Bolzano ne s’en

servait pas pour démontrer l’obscurité de ses adversaires mais pour calculer la

probabilité de validité des propositions entre 0, toujours faux et 1, toujours

vrai). Une seule occurrence du verbe se présenter commande

« à la fois » trois prédicats. Je vais écrire la phrase sous

sa forme développée, non elliptique : « Le spectacle se présente comme la société même... se présente comme une partie de la société, et se présente comme instrument d’unification. »

Supposons que Debord veuille dire, dans la première des trois propositions qui

forment cette phrase, que le spectacle se présente, de façon trompeuse,

déguisée, comme le monde même. Voyons ce que ça donne si j’attribue au

mot-variable la valeur « se présente déguisé en » : « Le spectacle

se présente déguisé en la société même... se présente déguisé en

une partie de la société, et se présente déguisé en instrument d’unification. »

Cette phrase n’est pas satisfaite par cette valeur car la seconde proposition

« le spectacle se présente déguisé en une partie de la société » est fausse en

vertu même des hypothèses de Debord. En effet, Debord ajoute

aussitôt : « En tant que partie de la société, il est

expressément

le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. » Donc

l’hypothèse de Debord n’est pas que, en tant que partie de la société, le

spectacle se présente déguisé en secteur qui... mais qu’il est expressément un secteur qui..., qu’il

est expressément une partie de la société (car un secteur de la société est une

partie de la société), qu’il se présente donc en toute franchise et sans

déguisement, qu’il se présente comme il est, comme la tour Eiffel. Être

expressément est tout le contraire de se présenter déguisé, oui ou

merde ? Donc le seul sens que puisse prendre le mot-variable sans contredire

les propres hypothèses de Debord est être expressément, c’est à dire être. La seule interprétation

correcte de la phrase de Debord est donc : « Le spectacle est la société même... est

une partie de la société, et est un instrument

d’unification. » Puisque se présenter, selon les propres

précisions de Debord, signifie être dans la seconde proposition, il

signifie être aussi dans la première et dans la troisième. Debord a donc

écrit, en fait : « Le spectacle est à la fois la société même... une

partie de la société, et un instrument d’unification. ». CQFD. Voilà ce que c’est que

d’écrire en charabia ampoulé et d’employer un terme recherché, pour faire

élégant, plutôt que le vulgaire verbe être. Si le phraseur Debord voulait dire

autre chose, il devait l’écrire autrement, comme l’a écrit Anders, par exemple.

Voilà sans doute ce que les imbéciles éditeurs de Anders nomment :

« complétée et développée par d’autres avec plus de rigueur. » On

voit la rigueur à l’œuvre.

J’avais d’ailleurs déjà

traité ce sujet dans une lettre à M. Bueno du 19 février

1998 :

February 19, 1998

Je vais

essayer s’être encore plus clair si possible, ce qui d’ailleurs semble être

peine perdue avec vous ; mais le monde est si vaste.

Debord

écrit que le spectacle se présente comme la société même, comme partie de la

société, et comme instrument d’unification (thèse 3).

Précisément,

il ne croit pas si bien dire : si le spectacle « se présente »

comme la société même, c’est bien qu’il n’est pas la société même mais

seulement une partie de la société qui veut se faire passer pour la société

ou qui se charge de représenter la société à elle-même. Dans les dictatures,

cette partie est la propagande, dans les sociétés commerciales, cette partie

est la pub et le journalisme (c’est à dire encore la propagande) ou, plus

généralement, l’industrie des loisirs.

Quand Debord dit que le spectacle

« se présente » c’est une façon chic de parler, plutôt une façon

chic de phraser. Ça lui ferait mal d’écrire, comme tout le monde, que le

spectacle est d’une part la société même et d’autre part une partie de la

société.

Debord

a toujours soutenu que le spectacle était la société elle-même (« Toute

la vie dans les sociétés... », thèse 1) et non pas seulement un

secteur séparé qui concentre tout regard et abuse toute conscience. Il n’a

cessé d’insister là-dessus faisant maintes remontrances à ceux qui

entendaient ce terme dans un sens restreint. Ces derniers méconnaissaient

ainsi le génie du grand homme et insultaient à ce génie. On a assez entendu

la chanson.

|

*

* *

Debord aurait

pu écrire, par exemple : « Le spectacle se présente

trompeusement comme le monde même alors qu’il n’est qu’un secteur du

monde et un instrument d’unification ». Mais cela est impossible quand on

sait avec quelle indignation il protestait quand quiconque prétendait que le

spectacle n’était qu’un secteur de la société, à savoir la télévision, la

radio, la pub, la presse. Debord voulait bien dire que le spectacle n’est pas

seulement un secteur du monde mais le monde même. C’est une sottise. La réponse

était chez Anders, depuis cinquante ans. Le monde n’est pas spectacle, il est

spectaculaire, ce qui signifie 1) qu’il contient le spectacle et

2) qu’il se conforme au spectacle (c’est le virtualisme de M. de Defensa : les

producteurs de bobard croient à leurs bobards), et le spectacle n’est

rien d’autre que la livraison à domicile d’images du monde, consommation à

domicile d’images du monde et notamment consommation d’images de la

consommation (définition de la pub). Cela dit, ce secteur est coextensif au

monde étant donné qu’il a lieu dans des milliards de cages, partout dans le

monde. Mais le spectacle est invisible puisqu’il a lieu dans les

cages.

Voilà le secret que Debord n’a jamais pu pénétrer alors qu’il était élucidé

depuis cinquante ans par Anders. Anders répond donc à toutes mes questions.

Anders dit aussi que le monde se conforme à ces images distribuées. Mais cela

ne signifie pas que le monde est de ce fait un spectacle. Au contraire il est bien

le monde réel. Ainsi, les Arabes volants ont conformé leur action aux films

catastrophiques, mais leur action est réelle, un peu trop même, ne trouvez-vous

pas ? Elle n’est pas un spectacle, elle est spectaculaire, c’est à dire

qu’elle résulte de l’image que le monde donne de lui-même et qu’elle est conçue

pour être diffusée à son tour à des milliards d’exemplaires dans des milliards

de cages et même sous les tentes et dans les grottes ; elle est conçue

selon les lois de la diffusion, ce qui ne l’empêche pas d’être réelle et pleine

de sens : c’est bien le cours du monde lui-même qui a pénétré dans les

cages où était parquée la ressource humaine des tours infernales. Que dit le

prositu : « C’est le spectacle intégré ». Qu’est-ce que le

spectacle intégré ? C’est l’économie qui poursuit son développement pour

lui-même. Tout est simple, donc, pourquoi se casser la tête ? Tocqueville

le dit bien, la science supérieure, la méditation, sied peu aux sociétés

démocratiques qui ont d’autres chats à fouetter. Le prositu est bien fils de

son temps. Les Arabes ont complètement maîtrisé les règles du spectacle pour

pouvoir s’exprimer. C’est compréhensible, puisque eux ne produisent

rien, ils récupèrent. Le triste universitaire tropical dirait : ce sont

des bricoleurs, ils utilisent ce qui se trouve là.

La définition

de Boorstin de pseudo-événement est encore meilleure car elle ne se

limite pas à la diffusion d’images ou même de fantômes. Dans le pseudo

événement, l’événement est la diffusion du pseudo-événement, ce qui est une

définition beaucoup plus générale et nous sort de la télévision etc… Le

Pentagone est le principal diffuseur de pseudo-événement, avec de nombreux

morts réels etc. Le Pentagone, c’est autre chose que la télévision. De ce point

de vue, la guerre d’Irak est une totale victoire car sa diffusion, dans tous

les sens du terme, est parfaitement réussie. Cela n’empêche pas que la société

n’est pas pour autant un pseudo-événement et elle le prouve, assez violemment.

Contrairement à ce que

prétend Debord : ce secteur ne concentre pas tout regard et toute

conscience ; tout ce qui est directement vécu (quels veinards ces employés

de bureau des Twin Towers), où que ce soit dans le monde, se rapproche

des spectateurs dans une représentation mais ce qui se rapproche ainsi n’en est

pas moins parfaitement réel. Au contraire de ce que prétend Debord, il y a

dispersion et rapprochement. De même que la pensée de Mohammed Atta n’était pas

dans la tête de Mohammed Atta, le spectacle n’est pas, ne réside pas dans les

officines de radio, télévision et pub, pas plus qu’il ne réside dans les

événements extraordinaires. Le spectacle a lieu dans les milliards de cages du

monde où il pénètre avec la pensée de Mohammed Atta. Salam aleikum. Wa

aleikum sa salam. Donc, c’est tout le contraire de ce que prétend Debord.

Tout ce qui a lieu effectivement dans le monde (Drucker et les plateaux de

télévisions sont réels, je les ai rencontrés.) se rapproche du spectateur dans

une représentation. La tromperie réside exactement ici, ainsi que le dit

parfaitement Anders : le spectateur croit assister à l’événement

alors qu’il a seulement connaissance de la seule existence de

l’événement. Il croit porter un jugement sur l’événement alors qu’il ne fait

que porter un jugement sur l’existence de l’événement (mais

c’est du Frege : le prédicat d’existence est un prédicat du second niveau

qui porte sur le concept et non sur l’objet qui tombe sous le concept) ;

de même que madame Verdurin devant sa tasse de café, son croissant dans une

main le Figaro dans l’autre, s’écrie : « Oh ! quelle

horreur ! » quand elle lit la nouvelle du naufrage de l’insubmersible

Titanic sans que cela lui coupe l’appétit pour autant. L’image se donne pour la

chose alors qu’elle n’est que connaissance, et connaissance biaisée, de

l’existence de la chose. Tout ce que sait le spectateur est que la chose est.

Comment est-elle ? Il l’ignore bien qu’il croie le savoir (contrairement

aux employés de bureau des Twin Towers et aux Irakiens qui, eux,

savent). C’est un ignorant qui se croit savant. Les employés de bureau sont

morts savants. Les Irakiens vont-il apprendre quelque chose aux

américains ?

Ce n’est pas le spectacle

qui apparaît comme le monde même, mais un flux d’images du monde. Le spectacle,

au contraire, ne paraît pas puisqu’il consiste dans la consommation

d’images et que cette consommation a lieu dans les cages. Telle est la leçon

d’Anders. Je découvre Anders, dissimulé depuis cinquante ans au lecteur

français (pas tous, c’est évident quand on le lit). Quelle heureuse surprise,

un homme qui pense, qui ne se paye pas de mots, qui ne pose pas, qui ne se

contente pas de régurgiter des banalités et des lieux communs. Quelle fraîcheur

après tant de boursouflure et de prétention. Les impostures vieillissent tandis

que Anders est toujours vert.

La définition d’Anders, page

176 est parfaitement claire et limpide : « L’intention de la

livraison d’images, de la livraison de l’image totale du monde, est précisément

de recouvrir le réel à l’aide du prétendu réel lui-même et donc d’amener le

monde à disparaître derrière son image. » Voilà qui nous change du

baragouin de Debord, l’homme qui se regarde écrire : le spectacle est la

livraison à domicile d’images qui se prétendent image totale du monde (et

non pas qui se prétendent le monde lui-même, notez bien la différence avec ce

que dit Debord. Les images ne se présentent pas comme le monde lui-même, comme

la société même ; mais seulement comme image totale, donc vraie, du

monde, de la société), ce qu’elles ne sont pas évidement comme le montre

minutieusement et clairement Anders. C’est pourquoi il y a seulement spectacle

ou fantôme. On ne peut être plus clair, la question est tranchée. Debord a défiguré l’original en s’employant à le rendre

sibyllin et confus tout en l’infectant de surcroît du plus grossier marxisme.

Notez que Anders emploie distanciation, là où j’emploie éloignement,

pour rendre aliénation dans son sens technique et pour le distinguer de son

sens étymologique qui, en allemand, signifie en fait le contraire de

l’acception technique soit, excusez moi, dé-étrangisation. Contrairement à

Debord, cet homme ne se payait pas de mots, il savait de quoi il parlait. Il

semble connaître non seulement Heildegger mais aussi la philosophie analytique.

La question est

magnifiquement réglée par Anders depuis sa publication chez Berk à Munich en

1956 (1959, conférence de Munich de l’I S. avec une forte présence

d’Allemands ; 1962, exclusion des Allemands et apparition du terme spectacle

dans le n° 6 de la revue de l’I. S. en 1961, comme légende d’une

photographie : « La consommation et sa mise en spectacle »,

c’est à dire consommation d’images de la consommation. Un jour, Debord me dit,

se plaignant du fait qu’on s’emmerdait ferme dans l’I. S. :

« Les Allemands étaient de sales cons, mais au moins on discutait. »

En effet) : nulle part on ne peut constater quelque chose qui soit un

spectacle et qui serait, qui se présenterait, qui apparaîtrait comme la société

même. Des images se présentent comme image totale de la société, comme image

totale et non pas comme la société même. Anders insiste bien : ces images

sont néfastes justement parce qu’elles demeurent des images : elles

transforment tout événement en bibelot, « c’est précisément en nous offrant

une image de l’événement [et non l’événement lui-même] que la télévision nous

trompe ». Il y a certains endroits, bien définis par Anders (le spectacle

a lieu à domicile et seulement à domicile, dans les cages. Tout

ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. Oui,

où ça ? A domicile, imbéciles — nous verrons plus loin que ce n’est même

pas vrai —. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie

fusionnent dans un cours commun. Oui, où ça ? A domicile, imbéciles. Anders

vous l’avait bien dit, imbéciles), où se présente une image prétendument

totale, donc vraie, de la société, du monde. Une image et non pas la

société même, le monde même, imbéciles. On peut constater la bouillie que

Debord a su faire d’une chose si simple et si étonnante présentée en 1956 par

un homme qui a connu le nazisme, le stalinisme et les États-Unis d’Amérique

(comme Céline, donc). Quiconque lit Anders comprend aussitôt que la Société

du spectacle n’est que charabia dépourvu de sens.

Avec Anders, tout s’éclaircit, la supercherie est dévoilée. Il suffisait de

comparer l’original, soigneusement dissimulé pendant cinquante ans, avec la

copie. Anders répond notamment à une question que je me

posais. Puisque cette société était censée être une immense accumulation de

spectacles, où pouvait bien être cette accumulation puisqu’on ne voit en fait

aucun spectacle dans le monde, sinon, de temps en temps, une affiche avec une

femme nue ou bien le triste spectacle des esclaves désœuvrés raclant leurs

semelles sur l’asphalte. De même, je me demandais comment Debord pouvait soutenir avec Canjuers que ce monde est un désert

constitué de parkings et de dortoirs et soutenir que ce monde est un spectacle ou

du moins un monde du spectacle. Or le spectacle a lieu à domicile, dans les

cages et l’on ne voit pas ce qui se passe dans les cages. Donc, il n’y a pas

contradiction à affirmer que ce monde est un désert et que ce monde est sinon

un spectacle, du moins un monde spectaculaire, puisque le spectacle, invisible,

a lieu dans les cages des dortoirs. Et le monde est bien le triste spectacle

d’une immense accumulation de cages et de parkings. La consommation d’images de

l’unification heureuse par la consommation a lieu dans les cages solitaires

environnées de désolation et d’épouvante. On ne la voit jamais ailleurs. Si,

après tant de temps, je n’ai pas trouvé une idée aussi simple, c’est parce que

je tournais mon regard vers les lieux de production, comme

on peut le constater dans ce qui suit, vers les officines qui ne sont pas

si nombreuses que ça d’ailleurs au point de constituer une immense

accumulation, alors que le spectacle réside sur les lieux de consommation qui

sont aussi les lieux de réception, dans les milliards de cages. C’est justement

l’illusion dénoncée par Anders : je voyais seulement une image des lieux

de production réels, lieux que j’ai pris la peine de visiter d’ailleurs, et

j’avais l’impression que n’existaient que ces lieux de production alors

qu’existe également leur image reproduite à des milliards d’exemplaires, ce qui

est une chose sociale colossale et invisible. C’est sa consommation dans

l’isolement et le nombre immense des « solistes de la consommation »

qui font le spectacle. On sait que les acteurs de théâtre redoutent une salle

vide. Le monde est comme un théâtre éclaté en milliards de loges où l’on ne

jouerait inlassablement qu’une seule et unique pièce. Le spectacle réside dans

la consommation d’image à domicile, notamment dans la consommation d’images de

la consommation, dans l’isolement et la solitude. C’est tout.

Examinons la première thèse

de Debord à la lumière de Anders. « Toute la vie des sociétés dans

lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une

immense accumulation de spectacles. » Pas de chance, c’est

l’inverse : Une immense accumulation d’images s’annonce comme toute la vie

dans la société. Ensuite, cette accumulation est invisible car elle a lieu dans

les cages. Dans chaque cage, il n’y a pas accumulation mais un seul spectacle

et ce spectacle ne se « présente » pas « comme le

monde », mais comme le monde du spectateur, comme son monde