Marx

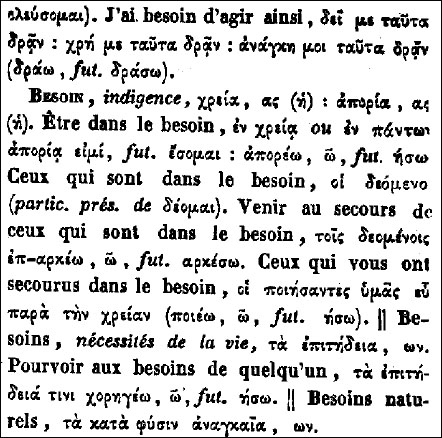

lit Aristote

Éthique à Nicomaque

Livre V

Traduction Gauthier-Jolif

Une propriété de la langue, néfaste pour la

fiabilité de l’action de penser, est sa propension à créer des noms propres auxquels

nul objet ne correspond. (…) Ainsi, une grande part du travail du philosophe

consiste — ou devrait du moins consister —

en un combat avec la langue.

Frege. Écrits posthumes

Édition Tricot, format .DOC, Académie de Montpellier →

|

Quel est le sujet ? J’applique à Aristote ce que j’ai appris dans La Mesure des grandeurs du Pr Henri « Tarababoum »

Lebesgue. Je montre que le nombre longueur

du boudin est bien une grandeur pour le boudin mais que le nombre « prix du boudin »

n’est pas une grandeur pour le boudin. Il est une grandeur seulement pour les

corps en or ou en argent, car il viole l’unique théorème de La mesure des

grandeurs du Pr Lebesgue. La conséquence est que l’argent n’est pas la

mesure de toute chose et que cette expression est un pur non sens répété

par des perroquets. Meuh ! Autre conséquence, le problème n’est pas que

les marchandises doivent devenir commensurables, ni égales (ni receler

quelque chose d’égal ou qui les rend égales) ; mais… échangeables.

Le problème est donc : qu’est-ce qui rend les marchandises échangeables,

car les marchandises ne deviennent pas commensurables, ni égales, mais bien échangeables.

Ce problème n’a jamais été traité quoi qu’ait pu en penser Marx. Le seul

rapport dans le rapport marchand, c’est l’échange. Dans l’échange, il n’y

a ni égalité, ni équation, ni rapport au sens de quotient, ni mesure. Il n’y

a que des prix. C’est la thèse de Jorion (spécialiste de la formation des

prix). Aristote n’a jamais traité de la valeur comme le croit Marx, mais

seulement des prix. La valeur chez Marx est une vertu dormitive. Le prix du boudin n’étant pas une grandeur pour le boudin, le prix ne

peut pas être une mesure d’une grandeur du boudin ; cependant le prix du

boudin est bien un nombre attaché au boudin, mais par une étiquette !

tandis que le nombre prix du boudin est attaché à un corps en or par une

mesure. Plus simple, tu meurs. C’est ma troisième

découverte palmaire, la première étant que « Le

phénomène comme phénomène n’est pas un phénomène, mais le supra sensible

et le seul supra sensible. Autrement dit : l’apparition comme apparition

ne parait jamais (1959) et la deuxième étant : « La

valeur est un échange effectué en pensée » (1975). |

Chapitre 6

<PREMIÈRE ESPÈCE DE JUSTICE PARTICULIÈRE

LA

JUSTICE DISTRIBUTIVE>

<La

justice implique à la fois égalité et milieu.>

[1131 a 9] Si 1’homnme injuste, c’est

l’inégal, et si d’autre part la notion d’injuste correspond à celle d’inégal,

il saute aux yeux qu’il existe aussi un certain milieu par rapport à l’inégal,

et c’est précisément I’égal ; car en toute action où il y a du plus et du

moins il y a aussi de l’égal.

[12] Donc, s’il y a correspondance, entre les

notions d’injuste et d’inégal, il en va de même pour les notions de juste et

d’égal. C’est là justement ce que l’on admet communément, sans avoir besoin de

recourir au raisonnement.

[14] Mais si, par ailleurs, la

notion d’égal implique celle de milieu, le juste doit être, lui aussi, un

certain milieu.

<La notion de

juste implique un certain rapport, car elle requiert quatre termes...>

[14] Or,

la notion d’égal ne peut se réaliser que s’il y a au moins deux termes. Mais il

est nécessaire, — cela ne fait pas de doute, — que le juste soit à la fois milieu et égal, d’une

part, et, d’autre part, relatif, c’est-à-dire juste pour certains individus.

[16] Pour autant qu’il est milieu, il

se situe entre certaines choses /129/

(qui représentent le plus et le moins), et, en tant qu’égal, il implique deux

choses.

[18] Pour autant qu’il est juste,

d’autre part, il suppose certaines personnes,

[18] Le juste requiert ainsi

nécessairement quatre termes au moins, car les personnes pour lesquelles le

juste est juste sont au nombre de deux, et les choses en quoi le juste se

concrétise [les objets

distribués] sont

aussi au nombre de deux.

<...

entre

lesquels se réalise une certaine proportion>

<Cette

proportion peut être induite des contestations qui surgissent dans les partages

mal faits>

[20] Il faut de plus que la même

égalité soit réalisée entre les personnes d’une part et les objets d’autre

part ; autrement dit, le rapport qui existe entre les premières doit se

retrouver entre les seconds : si les individus ne sont pas égaux, ils ne

recevront pas des parts égales. C’est bien de là que viennent les querelles et

les récriminations, quand des individus égaux possèdent ou se voient attribuer

des parts inégales, ou que des individus qui ne sont pas égaux reçoivent des

parts égales.

<C’est

elle aussi qui est à la base du principe du mérite>

[24] Que cette proportion doive

exister, c’est ce qui ressort aussi du principe de la distribution conformément

au mérite. Tout le monde reconnaît en effet que, dans les distributions, la

motion de ,juste doit se définir par rapport à un certain mérite, encore que

tous ne définissent pas de la même façon ce mérite : pour les membres

d’une démocratie, c’est la condition libre ; pour les membres d’une oligarchie, c’est la

richesse (ou pour certains d’entre eux, la bonne naissance) ; pour les

membres d’une aristocratie, c’est la vertu.

[29] Concluons donc que la

justice réalise un certain type de proportion. Conclusion légitime, car le fait

d’être proportionnel n’est pas un caractère propre au nombre abstrait, mais une

propriété du nombre en général.

<NATURE DE LA PROPORTION

QUE DOIT RÉALISER LA JUSTICE DISTRIBUTIVE>

<La

notion, de proportion en général>

[31] La proportion est une égalité de rapports, qui ne requiert pas moins de quatre

termes. /130/

[32] Que la proportion discrète comporte

quatre termes, cela saute aux yeux. Mais il en va de même pour la proportion

continue elle-même : dans ce

dernier cas, eu effet, un

terme unique joute le rôle de deux et apparaît deux fois. Exemple :

la longueur A est à la longueur B comme la longueur B est à la longueur

C ; la longueur B, on le voit, apparaît deux fois de sorte que, en posant deux

fois cette longueur B, on obtient quatre termes proportionnels.

<Application

de ces notions à la justice

distributive>

[1131 b 3] Or, la notion de juste

implique elle aussi quatre termes et quatre au moins, et le rapport est le même dans chaque

groupe de deux termes ; en effet les longueurs représentant les personnes et les parts sont

divisées de façon semblable ♦. Par suite, le terme A est au

terme B comme le terme C est au terme D ; en permutant, on obtient

A est à C comme B est à D, et par conséquent : la

somme A + C et la somme B + D sont encore dans le même rapport. {2/4 = 3/6 ; k = 0,5 ;

2= k4 ; 3= k6 ;

2+3/4+6 = 5/10 ; k = 0,5 ; 5 = k10}

[7] Mais c’est précisément cette

sommation que réalise la distribution, et la combinaison est juste si les

termes sont ainsi réunis. [Chapitre 7] C’est donc l’accouplement du

terme A au terme C et du terme B au terme D qui représente

le juste dans la distribution, et le juste ainsi entendu est un milieu par rapport aux

extrêmes qui violent 1a proportion (le proportionnel est en effet milieu, et le

juste, d’autre part, est proportionnel).

<Cette

proportion est une proportion géométrique>

[12] C’est à ce type de proportion

que les mathématiciens donnent le nom de proportions géométrique. Dans la

proportion géométrique, rappelons-le, la somme du premier et du troisième

termes est à la somme du deuxième et du quatrième comme un terme de l’un des

deux rapports est à

l’autre terme. .

{2/4 = 3/6 ;

2+3/4+6 = 5/10}

<Elle

ne peut être une proportion continue>

[15] La proportion qui caractérise

la justice distributive n’est pas une proportion continue. On ne peut en effet

avoir un terme

numériquement un { « un terme

unique » cf. supra [32] } pour désigner la personne

qui reçoit et la part qui est distribuée ♦.

|

♦ La version

donnée par Jorion et parfaitement claire : « … la justice

distributive n’est pas une proportion continue, car son deuxième et son troisième

terme, le bénéficiaire d’une part et une part en soi, ne constituent pas un

terme unique. » |

<Conclusion

sur la justice distributive>

[16] Tout cela nous permet de

conclure que le juste, — au sens où nous l’entendons ici, — c’est le proportionnel,

et que l’injuste, à l’inverse, c’est ce qui détruit la proportion. Dans

l’injustice, /131/ l’un des termes

devient donc trop grand et l’autre, trop petit. Et c’est bien ce qui se passe

en fait : s’il s’agit du bien, celui qui commet l’injustice possède une

part trop grande, et celui qui la subit, une part trop petite. Inversement s’il

s’agit du mal (comparé à un mal plus grand, le moindre mal prend raison de

bien, car on choisit le moindre mal de préférence au plus grand ; or, ce

qui est digne de choix, c’est le bien, et il est un bien d’autant plus grand

qu’il est plus digne de choix).

Fin de l’examen de la première espèce de justice.

<seconde

espèce de justice particulière :

la justice

corrective>

[25] Reste une seconde espèce de

justice, la justice corrective, qui trouve place dans les rapports mutuels,

qu’ils se réalisent de plein gré ou contre le gré de l’une des parties.

<Dans

la justice corrective, le juste correspond à la proportion arithmétique,

différant ainsi du juste distributif>

[26] Ce type de justice est une

espèce différente de celle dont nous venons de parler. En effet, le juste qui

préside à la distribution des biens communs est toujours conforme à la

proportion susdite, — car

à supposer même que la distribution porte sur les bénéfices d’une société

commerciale, elle se fera encore selon le rapport des capitaux engagés {que voilà des termes bien modernes},

— et l’injuste opposé à ce type de juste, c’est ce qui viole la proportion.

[32] Par contre, dans les rapports

entre individus, le juste est sans doute un certain type d’égal, et l’injuste,

un certain type d’inégal ; mais, au lieu. de se déterminer selon la

proportion que nous avons mentionnée, il se détermine selon la proportion arithmétique. Peu importe, en

effet, que ce soit un honnête homme qui ait 1ésé un coquin, ou un coquin

qui ait fait tort à un honnête homme, qu’un adultère ait été commis par un

honnête homme ou par un coquin : la loi n’a d’égard qu’à la nature du

dommage ; elle

regarde les parties comme égales et ce qui l’intéresse, c’est de savoir

si celui-ci a commis une injustice et si celui-là l’a subie, si celui-ci a

causé un dommage et si celui-là a été

lésé. /132/

<NATURE DU JUSTE CORRECTF>

<Un

exemple concret : la façon dont

procède le juge>

[1132 a 6] C’est parce que l’injuste est ici identique à l’illégal {l’ill-égal dirait le crétin Lacan, c’est

l’effet yau d’poële auquel recourt aussi l’illustre Aristote, cf. infra [30]}

que le Juge s’efforce de rétablir

l’égalité. Même dans le cas, en effet, où un tel reçoit une blessure que provoque un tel, où

un tel donne la mort et un tel succombe, il s’ensuit, encore, de l’action

accomplie par l’un et subie par l’aube, une division inégale ; et le juge,

lui, tente de rétablir l’égalité en faveur du perdant, et, pour ce faire, il

enlève quelque chose au gagnant.

<Remarque

sur l’emploi des termes « perte » et « gain »>

[10] On peut, en pareils cas,

parler en général, — même si les mots ne

s’y appliquent pas au sens propre, — de gain (par exemple pour celui qui

porte les coups) et de perte (par exemple pour celui qui les reçoit). Encore

est-il que c’est seulement quand le dommage a été apprécié {de precium, « prix »} que le résultat de

l’action est appelé perte, d’une part, et gain, de l’autre.

<Définition

du juste correctif>

[14] Ainsi, c’est l’intermédiaire

entre le plus et le moins ; le gain et la perte, au contraire, sont à la fois et

en sens opposés plus et moins : plus de bien et moins de mal, c’est un gain ;

inversement, moins de bien et plus de mal, c’est une perte. Or, l’égal, — que

nous posons identique au juste, — c’est, disions-nous, l’intermédiaire. Par

conséquent, le juste correctif est l’intermédiaire entre [1132 a 19] le perdant et le gagnant.

|

(autre rédaction) [1132 b 11-20] <Origine

des termes « perte » et « gain »> [1132 b

11] Ces

ternes de perte et de gain ont leur origine dans l’échange fait de plein gré. En effet,

posséder plus qu’il ne nous revient, c’est ce qu’on appelle faire un gain,

tandis que posséder moins qu’on n’avait en commençant, c’est subir une

perte. Ainsi en va-t-il

dans l’achat et dans la vente et dans toutes les autres opérations où

la loi laisse aux individus la possibilité de régler les termes de

l’échange. Par contre, quand les parties n’ont ni plus, ni moins mais exactement

ce qu’elles avaient en commençant, on dit que l’on a sa part et que l’on ne

gagne ni ne perd. /133/ <Définition du juste correctif> [1132 b 18] Par conséquent, le juste dans les rapports qui ne sont pas établis de plein gré, c’est l’intermédiaire entre ce que l’on peut appeler un gain et une perte ; il consiste à posséder après l’échange un bien égal à celui que l’on possédait auparavant. <La

définition proposée peut être confirmée par la conception que l’on se fait couramment du

juste> [1132 b 19] Voilà pourquoi, lorsque

surgit une contestation, on a recours juge. Aller devant le juge, c’est se

mettre en face de la notion même de juste, car l’idéal du juge, c’est d’être

le juste personnifié. Et de plus on recherche le juge comme un intermédiaire,

et certains font appel à des médiateurs, montrant par là qu’en parvenant à

l’intermédiaire on croit parvenir au juste. On peut donc conclure que le

juste est en quelque sorte un intermédiaire, s’il est vrai que le juge, lui

aussi, en est un. [29a] |

<LA NOTION DE JUSTE CORRECTIF

IMPLIQUE ELLE AUSSI UNE PROPORTION>

<Examen plus

approfondi de l’opération accomplie par le juge>

[24] Le juge, donc, restaure

l’égalité. Ce faisant, il agit comme si, une longueur donnée étant divisée en

segments inégaux, il ôtait au plus grand segment pour l’ajouter au plus petit

la longueur dont le premier dépasse la moitié. Et c’est lorsque la longueur

totale est divisée en deux parts égales que l’on dit que l’on a sa part, —

c’est-à-dire lorsqu’on a obtenu l’égal.

<Remarque

sur

l’étymologie dit mot « dikaion » (juste)>

[30] Telle est aussi la raison

pour laquelle on emploie le mot « dikaion » (juste) : c’est qu’il signifie dicha {étymologie fantaisiste, mais jeu de mot burlesque.

Dika : règle, usage, coutume ; dicha : doublement ;

dichê : en deux (Bailly), d’où dichotomie. Ainsi, le jugement de Salomon

qui propose de couper l’enfant en deux serait injuste parce que l’enfant n’est

pas coupable} (division en deux parts égales) c’est comme si on disait « dichaion » ;

de même le juge

(dikastès) est un diviseur en moitiés (dichastès).

<Le

juge ne fait donc que prendre la proportion arithmétique>

[29b] Or, l’égal est intermédiaire

entre le plus grand et le plus petit selon la proportion arithmétique.

[32] Soient en effet deux longueurs

égales. Si on enlève à la

première un segment que l’on ajoute à la seconde, celle-ci dépasse l’autre de deux fois la longueur de ce

segment (cela se comprend facilement, /134/

car si l’on enlève à la première un segment sans

l’ajouter à la seconde, la différence entre les deux sera égale à un seul segment). La seconde longueur

dépasse donc la moitié

d’une longueur

égale à un segment, et la moitié à son

tour dépasse d’une longueur égale à un segment la longueur à laquelle

on a ôté ce

segment.

<L’application de la proportion

arithmétique permet de résoudre

les problèmes posés par la notion de juste correctif>

[1132 b 2] Ainsi donc saurons-nous à la

fois ce qu’il. faut enlever à celui qui a trop et ce qu’il faut ajouter à celui

qui n’a pas assez : à celui qui a en moins, il faut ajouter la quantité

dont la moitié dépasse sa part ; à celui qui a la plus grande part, nous

devons enlever la quantité dont cette part dépasse la moitié.

Soient AA, BB et CC trois longueurs égales entre elles. Enlevons à AA le segment AE et ajoutons à CC le segment CD, de telle sorte que la longueur totale DCC dépasse EA d’une longueur CD + CZ ; il s’en suit que DCC dépassera BB de la longueur CD.

{d’après

la note des traducteurs : passage [1132 b

11] à [1132 b 19] reporté plus haut dans le cadre jaune soutenu. Il s’agit d’un doublet

du passage 1132 a 10-18}

Chapitre 8

<Le juste et le réciproque>

<Ce qui a

été dit sur les deux sortes de justice, à savoir qu’elles impliquent une proportion,

se heurte à une opinion courante>

[21] Il semble aller de soi, pour

certains, que le réciproque à lui seul épuise purement et simplement la notion

de juste, ainsi que l’affirmaient les Pythagoriciens ; ceux-ci en effet

définissaient le juste, sans plus, comme le fait de subir en retour ce que l’on

a fait subir.

<CETTE OPINION EST FAUSSE,

car la justice ne se ramène pas à la réciprocité>

[23] En fait, cette définition du

juste par le réciproque ne s’applique ni au juste distributif ni au juste correctif,

encore que 1’on veuille interpréter en faveur de cette identification la

justice de Rhadamante : « Que l’on souffre ce que l’on a fait, ce sera bonne

justice ». /135/

<Deux preuves de la distinction nécessaire entre juste

et réciproque>

[28] En bien des cas en effet le

juste et le réciproque sont en désaccord par exemple si c’est le détenteur d’une

magistrature qui donne des coups, il ne doit pas être frappé en retour ;

mais si l’on a frappé un magistrat, on doit non seulement être frappé, mais encore

recevoir une punition.

[30] Ajoutons à cela que la

différence est grande entre celui qui agit de son plein gré et celui qui ne le

fait que malgré soi.

<CETTE OPINION RECÈLE POURTANT UNE

PART DE VÉRITÉ :

LA réciprocité bien comprise est

UN TYPE DE JUSTICE>

<Toute

communauté suppose une certaine réciprocité>

[31] Il n’est est pas moins vrai

que dans les associations d’échanges, ce qui maintient la communauté, c’est ce

type de juste, le réciproque, entendu il est vrai selon la proportion et non

sur la base d’une stricte égalité. Car ce qui fait subsister la cité, c’est que

chacun rend l’équivalent

de ce qu’il a reçu : nous a-t-on fait du mal ? on cherche à le rendre

et, si l’on n’y peut mais, on se sent dans la situation d’un esclave ; est-ce

du bien ?si on ne le rend pas, il n’y a plus d’échange, et pourtant c’est

l’échange qui nous lie inébranlablement les uns aux autres.

<Le symbole des Grâces>

[1133 a 2] Voilà, aussi pourquoi on

élève un temple des Grâces en un lieu où il soit bien en vue : c’est pour apprendre à rendre les bienfaits

reçus. C’est cela le propre de la grâce : il faut, non seulement payer de

retour celui qui a fait preuve de gracieuseté, mais encore prendre soi-même

l’initiative d’un geste gracieux.

<La réciprocité bien comprise doit

réaliser une égalité proportionnelle>

[5] Ce qui fait cet échange

conforme à la proportion, c’est l’addition des termes diamétralement opposés.

|

♦ Ce passage

est clairement expliqué par Jorion |

[7] Prenons un exemple ;

soient A un architecte, B un cordonnier, C une maison et

D une paire de chaussures. Le problème est donc celui-ci :

l’architecte doit recevoir du cordonnier le travail de celui-ci et lui donner en échange son propre travail. En

établissant /136/ d’abord l’égalité proportionnelle de ces différents produits {ici travail=produit, j’aimerai bien voir le texte grec. Cf. plus bas} et en

réalisant ensuite la

réciprocité, on obtiendra le résultat susdit. Sinon le marché ne sera pas égal et la communauté ne

subsistera pas. Rien n’empêche en effet que le travail de l’un ait plus de

valeur que le travail de l’autre, et, dans ce cas, i1 faut les ramener à

l’égalité.

[14] (Ceci vaut aussi bien pour

les autres arts : ils périraient si ce que le consommateur consomme n’était pas, en quantité et

en qualité, ce que le producteur produit.)

[16] Car ce ne sont pas deux

médecins qui constituent une communauté, mais un médecin et un cultivateur, —

disons en général des individus différents et non égaux ; et c’est

justement ces individus qu’il faut ramener à l’égalité.

<La

monnaie est une mesure qui permet de comparer

commodément la valeur relative des marchandises

et d’établir la réciprocité proportionnelle>

<Les

marchandises échangées doivent être commensurables>

[19] Aussi tous les biens qui sont

matières à échanges {un mot

comparable à « marchandises » paraît-il dans le texte

d’Aristote ?} doivent-ils être comparable, d’une façon ou d’une

antre.

<Cette

nécessité a fait inventer la monnaie>

[20] C’est pour cela qu’a été mise

en circulation la monnaie, qui est devenue en quelque sorte un moyen

terme : elle mesure

en effet toutes choses♦ et aussi, par

conséquent, l’excès et le défaut ; elle permet ainsi d’établir combien de

paires de chaussures sont nécessaires pour faire l’équivalent ♦♦ d’une maison ou d’une

quantité donnée de nourriture.

|

♦ Cf. plus bas. ♦♦ Il s’agit en fait de l’équivalence des

prix et non pas de l’équivalence d’une maison ou d’une quantité de

nourriture. |

<Comment il faut égaliser les différents produits

échangés>

[22] Il faut donc que 1e

rapport qui existe entre un architecte et un cordonnier ♦ se retrouve entre tant de paires de chaussures et une maison [ou une quantité donnée de nourriture] :

sinon, en effet, il n’y aura ni échange ni communauté. Or cela ne pourra avoir

lieu que [1133 a 25] si les

produits sont égaux d’une certaine manière ♦♦.

|

♦ Il n’y a

d’autre rapport entre l’architecte et le cordonnier que l’échange, dans ce

cas. L’architecte et le cordonnier ont à part ça un statut différent, statut

qui peuvent être identiques ou différents. Mais ces statuts n’ont aucun

rapport numériques. L’un peut être supérieur à l’autre mais cette supériorité

n’est pas quantifiable. ♦♦ Non,

pas les produits mais les prix des produits. Les prix sont là pour ça. |

(3ème rédaction)

<Les marchandises échangées doivent être commensurables>

[1133 b 14] Il faut donc que toutes choses

soient appréciées ♦ : c’est par là qu’on

rendra possible en tout temps l’échange, et, par suite, l’association,

|

♦ Exactement,

bien vu : c’est seulement quand les choses ont un prix, qu’elles sont

appréciées, stricto sensu, que leur échange devient possible en tout

temps. |

<Cette

commune mesure, c’est le besoin>

[18] À la vérité, il est

impossible, de rendre commensurables des choses aussi différentes ♦ ; mais on peut le faire convenablement si l’on a égard au besoin.

|

♦ Exactement,

il est impossible de rendre commensurables, non seulement des choses

différentes mais des choses semblables. Seules les grandeurs attachées à ces

choses peuvent être commensurables et même incommensurables. |

<La monnaie,

représentation fictive du besoin>

[20] Il nous faut donc une

certaine unité, et cette unité ne peut être établie que par convention. Aussi

l’appelle-t-on monnaie (nomisma). La monnaie rend toutes choses commensurables ♦, étant donné que l’on mesure tout [23a] en

fonction de la monnaie ♦♦.

|

♦ La monnaie ne rend pas les

choses commensurables, ni égales, mais échangeables. ♦♦ On ne mesure pas tout en

fonction de la monnaie |

[16] La monnaie peut donc tout égaliser ♦♣, comme une mesure

qui rend toutes choses

commensurables ♦♦♣. Pas d’association en effet sans échanges ; pas d’échanges sans

égalité ♦♦♦♣ ; pas d’égalité sans commensurabilité ♣.

|

♦ La monnaie ne peut pas tout égaliser, elle ne peut pas

tout rendre égal, mais seulement

les prix puisque les prix, précisément, sont des quantités de monnaie

et que la valeur est la mention de ces prix, la mention de ces quantités de

monnaie. Seuls les prix peuvent être égalisés dans le cas où l’on voudrait

échanger directement deux marchandises entres elles, cas qui n’est pas la

règle générale, mais qui a lieu cependant entre commerçants. ♦♦ Du temps d’Aristote : une

commune mesure. Seule une commune mesure permettait de rendre toutes

choses commensurables (impropre) du temps d’Aristote. (Voir plus bas symmetrias). Mais là n’est pas la

question cf. plus bas : ça me troue

le cul. ♦♦♦ Aristote ne considère ici que

l’échange direct de marchandises qui n’est pas la règle de l’échange

marchand, mais une exception. La règle de l’échange marchand est au contraire qu’il peut y avoir échange sans

égalité des prix. Pour qu’il y ait échange, il suffit qu’il y ait un

prix et un seul et non pas l’égalité de deux prix puisque la règle de

l’échange marchand est que l’on n’échange pas directement les choses entre

elles mais les choses et l’argent et l’argent et les choses. Les erreurs de

Marx sont déjà présentes chez Aristote. Deux marchandises équivalentes sont

deux marchandises qui ont le même prix. Il est absurde de dire qu’une

marchandise et son prix sont équivalents car c’est dire qu’une marchandise et

son prix ont le même prix. ♣ Cf. plus

bas : ça me troue le cul. |

<Comment il faut égaliser les produits échangés>

[23b] Soient A une maison,

B dix mines ; C un lit. A est la moitié de B, si nous supposons que la maison

est d’une valeur de

cinq mines, c’est-à-dire égale à cinq mines, et le lit,

C est le dixième de B. Combien faut-il de lits pour obtenir une

valeur égale à celle de la maison ? I1 saute aux yeux qu’il en faut cinq. Il est manifeste que c’est de

cette façon que s’opérait l’échange avant que ne fût instituée la monnaie ♦. De fait, donner contre [1133 b 28]

une maison cinq lits ou le prix que valent cinq lits, cela revient

au même).

|

♦ Absurdité.

C’est le fait que les choses ont un prix qui permet d’égaliser les prix afin

d’échanger directement les choses sans passer par l’échange intermédiaire

avec l’argent. Remarquons en passant que la maison « n’est pas d’une

valeur » de cinq mine, « elle a une valeur » de cinq mines.

L’usage est de demander : « Quelle est la valeur de la

maison » et non pas « De quelle valeur est la maison ? »

La métaphysique commence avec la réflexion sur l’usage, usage qui va, lui,

très bien tout seul. Quant à Lebesgue, il dit que les mathématiques sont une

science expérimentale et que les définitions doivent être effectuée à partir

de ce qui a lieu dans la pratique qui les précède. Lui aussi regarde l’usage

à sa manière. Une définition qui ne suit pas bien ce qui est fait

pratiquement est une mauvaise définition, pire, elle est fausse. |

Comparaison

de six traductions et du grec

|

Traduction de J. Voilquin et un grand merci à M. Remacle [Traduction Thurot / Texte grec]. Quand j’ai commencé cette étude, le chapitre V de l’Éthique n’était pas encore disponible sur son site. [1133b] C’est lorsqu’ils viennent à échanger leurs produits que ce rapport doit s’établir sous la forme de proportion [analogia] : autrement, l’un des extrêmes pécherait par un double excès (20). Mais quand chacun d’eux obtient ce qui lui appartient, alors il y a égalité, et il peut y avoir commerce entre eux, parce qu’il dépend d’eux que cette égalité puisse s’établir. Soit A le laboureur, C la quantité d’aliments, [5] B le cordonnier, D la quantité de son travail égale à la quantité d’aliments ; [il faudra que B soit à A, comme D est à C]; au lieu que, s’il n’était pas possible de régler ainsi la réciprocité, le commerce ne pourrait pas avoir lieu. Ce qui prouve que le besoin est comme le lien unique qui maintient la société, c’est que, quand deux hommes n’ont aucun besoin l’un de l’autre, ou au moins l’un des deux, ils ne font point d’échange ; il en est de même lorsque l’un ne manque pas de ce que l’autre possède, par exemple, de vin, ce qui donnerait la possibilité à l’autre de proposer son blé. [10] Il faut donc qu’il s’établisse une sorte d’égalité, [entre les besoins comme entre les produits]. Mais en supposant qu’aucun besoin ne se fasse sentir actuellement, l’argent est pour nous comme un garant que l’échange pourra se faire à l’avenir, si l’on est dans le cas d’y avoir recours: car il est permis à celui qui le donne, de prendre ce dont il a besoin. Au reste, l’argent lui-même est sujet aux mêmes vicissitudes [que la denrée] ; car il n’a pas toujours une égale valeur : cependant il en conserve ordinairement une plus uniforme. // //Voilà pourquoi il convient que toutes [15] les choses aient un prix déterminé : car de cette manière les échanges [allaghé] pourront toujours avoir lieu ; et ce n’est que dans ce cas qu’il y a commerce et société [koinomia]. La monnaie, étant donc comme une mesure [métron symmetra] qui établit un rapport appréciable entre les choses, les rend égales [isothétos]. car il n’y aurait point de société sans échange; point d’échange, sans égalité [isothès] ; point d’égalité, sans une commune mesure [symmetrias]. A la vérité [alhéteia], il est impossible de rendre commensurables [symmetra] des objets entièrement différents [bravo : exactement ! alors pourquoi s’entêter à vouloir le faire ? pourquoi s’entêter à chercher sous le réverbère sous prétexte qu’il y fait plus clair ?] ; mais on y réussit assez exactement pour les besoins [chreian] de la pratique. Il faut donc [20] qu’il existe quelque mesure commune [symmetra] ; mais elle ne l’est que par supposition ou convention. Voilà pourquoi on donne à la monnaie le nom de νόμισμα [de νόμος, usage, convention] ; c’est elle qui rend tous les objets commensurables [symmetra] ♦ puisqu’ils peuvent être évalués en monnaie [nomisma metreitai]. ♦ Soit A une maison, B une somme de dix mines, C un lit : il est évident que A sera la moitié de B, si la maison est du prix [axia] de cinq mines, ou égale à ce prix. Supposons que le lit, ou C, soit la dixième partie de B ; on voit dès-lors combien [25] de lits feront une valeur égale à celle de la maison, c’est-à-dire qu’il en faudra cinq. Il est même facile de voir que c’est ainsi que se faisaient les échanges [allaghè], avant que la monnaie existât ; car il importe peu qu’on échange les cinq lits contre la maison, ou contre toute autre chose qui aura la même valeur que cinq lits. |

|

♦ « c’est la monnaie qui rend tous les objets commensurables ♦ puisqu’ils peuvent être évalués en monnaie. » Toute l’erreur est là, cette erreur qui a deux mille cinq cents ans d’existence : les objets ne deviennent pas commensurables parce que… évaluer n’est pas mesurer. Merde à la fin. Meuh ! Pour savoir ce qu’est « mesurer », direction professeur Lebesgue, SVP. Les objets ne deviennent pas commensurables, parce qu’ils deviennent… échangeables. Et pour devenir échangeables, ils n’ont pas du tout besoin de devenir commensurables, et c’est tant mieux parce que commensurables ils ne peuvent le devenir. Cette pathologie métaphysique provient d’une mécompréhension de la grammaire du mot mesure. Chercher à résoudre l’énigme de la valeur tel que cela fut fait pendant deux mille cinq cents ans c’est ce que fait l’ivrogne qui cherche sa clef perdue, il ne sait où, sous un réverbère parce qu’il y fait plus clair. S’il pouvait vivre deux mille cinq cents ans, il ne la trouverait jamais si elle n’a pas été perdue sous le réverbère. Vous ne trouverez pas la solution si vous regardez du côté de la mesure. Comprendre la grammaire, ce n’est pas regarder où il fait clair prétendument, c’est regarder ou il faut, c’est regarder l’usage : et l’usage de la mesure, et l’usage de l’évaluation. Il me semble qu’en grec est écrit : « mesurés », mais le bon sens du traducteur a parlé : il a corrigé faisant apparaître toute l’absurdité de la chose. Cela m’étonnais de ne pas avoir remarqué cette contradiction qui me permet de mieux formuler ma pensée : les marchandises ne sont pas mesurées mais évaluées. Une évaluation n’est pas une mesure. Merci. J’ai étendu cette citation par rapport aux autres pour

monter combien périlleuse est la traduction qui abouti au mot français besoin.

Il y a deux occurrences dans le texte grec du mot chreia. Il y a six occurrence

du mot besoin dans le texte français. Dans le paragraphe qui précède

et que je n’ai pas reproduit, c’est encore pire. Notez l’habileté du

traducteur : « quand deux hommes n’ont aucun besoin l’un de l’autre, ou au moins l’un

des deux, ils ne font point d’échange ». Voyez

donc ma remarque plus bas. |

|

[1133b] (1) Εἰς σχῆμα δ’ ἀναλογίας οὐ δεῖ ἄγειν, ὅταν ἀλλάξωνται (εἰ δὲ μή, ἀμφοτέρας ἕξει τὰς ὑπεροχὰς τὸ ἕτερον ἄκρον), ἀλλ’ ὅταν ἔχωσι τὰ αὑτῶν. Οὕτως ἴσοι καὶ κοινωνοί, ὅτι αὕτη ἡ ἰσότης δύναται ἐπ’ αὐτῶν γίνεσθαι. Γεωργὸς α, τροφὴ γ, (5) σκυτοτόμος β, τὸ ἔργον αὐτοῦ τὸ ἰσασμένον δ. Εἰ δ’ οὕτω μὴ ἦν ἀντιπεπονθέναι, οὐκ ἂν ἦν κοινωνία. Ὅτι δ’ ἡ χρεία συνέχει ὥσπερ ἕν τι ὄν, δηλοῖ ὅτι ὅταν μὴ ἐν χρείᾳ ὦσιν ἀλλήλων, ἢ ἀμφότεροι ἢ ἅτερος, οὐκ ἀλλάττονται, †ὥσπερ ὅταν οὗ ἔχει αὐτὸς δέηταί τις, οἷον οἴνου, διδόντες σίτου ἐξαγωγήν.† (10) Δεῖ ἄρα τοῦτο ἰσασθῆναι. Ὑπὲρ δὲ τῆς μελλούσης ἀλλαγῆς, εἰ νῦν μηδὲν δεῖται, ὅτι ἔσται ἂν δεηθῇ, τὸ νόμισμα οἷον ἐγγυητής ἐσθ’ ἡμῖν· δεῖ γὰρ τοῦτο φέροντι εἶναι λαβεῖν. Πάσχει μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ αὐτό· οὐ γὰρ ἀεὶ ἴσον δύναται· ὅμως δὲ βούλεται μένειν μᾶλλον. Διὸ δεῖ πάντα (15) τετιμῆσθαι· οὕτω γὰρ ἀεὶ ἔσται ἀλλαγή, εἰ δὲ τοῦτο, κοινωνία. Τὸ δὴ νόμισμα ὥσπερ μέτρον σύμμετρα ποιῆσαν ἰσάζει· οὔτε γὰρ ἂν μὴ οὔσης ἀλλαγῆς κοινωνία ἦν, οὔτ’ ἀλλαγὴ ἰσότητος μὴ οὔσης, οὔτ’ ἰσότης μὴ οὔσης συμμετρίας. Τῇ μὲν οὖν ἀληθείᾳ ἀδύνατον τὰ τοσοῦτον διαφέροντα σύμμετρα (20) γενέσθαι, πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἐνδέχεται ἱκανῶς. Ἓν δή τι δεῖ εἶναι, τοῦτο δ’ ἐξ ὑποθέσεως· διὸ νόμισμα καλεῖται· τοῦτο γὰρ πάντα ποιεῖ σύμμετρα· μετρεῖται γὰρ πάντα νομίσματι. Οἰκία α, μναῖ δέκα β, κλίνη γ. Τὸ α τοῦ β ἥμισυ, εἰ πέντε μνῶν ἀξία ἡ οἰκία, ἢ ἴσον· ἡ δὲ κλίνη δέκατον (25) μέρος, τὸ γ τοῦ β· δῆλον τοίνυν πόσαι κλῖναι ἴσον οἰκίᾳ, ὅτι πέντε. Ὅτι δ’ οὕτως ἡ ἀλλαγὴ ἦν πρὶν τὸ νόμισμα εἶναι, δῆλον· διαφέρει γὰρ οὐδὲν ἢ κλῖναι πέντε ἀντὶ οἰκίας, ἢ ὅσου αἱ πέντε κλῖναι. Τί μὲν οὖν τὸ ἄδικον καὶ τί τὸ δίκαιόν ἐστιν, εἴρηται. (30) Διωρισμένων δὲ τούτων δῆλον ὅτι ἡ δικαιοπραγία μέσον ἐστὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι· τὸ μὲν γὰρ πλέον ἔχειν τὸ δ’ ἔλαττόν ἐστιν. |

Copiez collez un mot grec ci-dessus. Hélas, la mise en

ligne n’est pas terminée.

|

Traduction Gauthier-Jolif Sans doute est-elle elle-même sujette à des

fluctuations, en ce sens qu’elle ne

possède pas toujours le

même pouvoir d’achat ♦ ; du moins tend-elle à une plus grande

stabilité. Il faut donc que toutes

choses soient appréciées ♦ :

c’est par là qu’on rendra possible en tout temps l’échange, et, par suite,

l’association. À la vérité, il est impossible, de rendre

commensurables des choses aussi différentes ; mais on peut le faire

convenablement si l’on a égard au besoin ♦. Il nous faut donc une certaine

unité, et cette unité ne peut être établie que par convention. Aussi

l’appelle-t-on monnaie (nomisma).

La monnaie rend

toutes choses commensurables, étant donné que l’on mesure tout en fonction de

la monnaie. La monnaie peut donc tout égaliser, comme une mesure qui rend

toutes choses commensurables. Pas d’association en effet sans

échanges ; pas d’échanges sans égalité ; pas d’égalité sans

commensurabilité. Soient A une maison, B dix mines ; C un lit. A est la moitié de B, si nous supposons que la maison est d’une valeur ♦ de cinq mines, c’est-à-dire égale à cinq mines, et le lit, C est le dixième de B. Combien faut-il de lits pour obtenir une valeur ♦ égale à celle de la maison ? I1 saute aux yeux qu’il en faut cinq. Il est manifeste que c’est de cette façon que s’opérait l’échange avant que ne fût instituée la monnaie. De fait, donner contre une maison cinq lits ou le prix ♦ que valent cinq lits, cela revient au même). |

|

Certes, la

monnaie subit aussi la même fluctuation que les besoins. Elle n’a pas en

effet toujours un égal

pouvoir d’achat ♦. Mais

malgré tout, elle tend à plus de stabilité. C’est pourquoi tout doit avoir un prix établi ♦, car c’est la condition pour qu’il y ait

toujours possibilité d’échange et, partant, d’association. La monnaie donc constitue une sorte d’étalon qui rend les choses commensurables et les met à égalité. Sans échange en effet, il n’y aurait pas d’association, ni d’échange sans égalisation, ni d’égalisation sans mesure commune. À la vérité donc, il est impossible de rendre les choses commensurables vu qu’elles sont tellement différentes, / [20] mais en fonction du besoin ♦, on peut y arriver de façon satisfaisante. Aussi doit-on disposer d’une certaine unité qui soit fixée par hypothèse (d’où l’appellation de monnaie), car c’est elle qui rend tout commensurable. Tout peut en effet se mesurer en monnaie : si une maison correspond à A, dix mines à B et un lit à C, A est la moitié de D si la maison est évaluée à cinq mines, autrement dit, il est égal à cinq mines, tandis que le lit, c’est-à-dire C, est la dixième partie de B. On voit pourtant combien il faut de lits pour égaler une maison, c’est-à-dire cinq. Or de toute évidence, c’est ainsi que l’échange s’opérait avant l’existence de la monnaie car il n’y a aucune différence entre échanger cinq lits contre une maison et offrir pour elle le prix ♦ de cinq lits. |

|

Sans doute celle-ci éprouve-t-elle aussi des modifications ; car elle n’a pas toujours un pouvoir [d’achat] égal ♦ ; mais cependant elle tend à être plus stable. C’est pourquoi il faut que toutes les choses aient été évaluées ♦ ; car ainsi l’échange existera toujours (et), si ceci est, la communauté (aussi). Dès lors la monnaie, comme un instrument de mesure qui rend les choses commensurables, égalise ; car la communauté n’existerait pas si l’échange n’était pas, ni l’échange si l’égalité n’était pas, ni l’égalité si la commensurabilité n’était pas. Sans doute en vérité il est impossible que des choses qui diffèrent autant deviennent commensurables, mais par rapport au besoin ♦ cela est possible suffisamment. Il faut, dès lors, un(e) unité) quelconque, mais ceci par fondement ; c’est pourquoi elle est appelée « monnaie » ; en effet, celle-ci rend toutes les choses commensurables ; car toutes les choses sont mesurées en monnaie. Soient une maison A, dix mines B, un lit C. Alors A est la moitié de B, si la maison vaut, ou est égale à cinq mines ; le lit C est la dixième partie de B combien de lits est égal à une maison est alors évident, soient cinq. Qu’ainsi l’échange ait existé avant que la monnaie existe est évident ; car cinq lits contre une maison ou contre autant que cinq lits ♦ ne diffèrent en rien. |

|

La monnaie, il est vrai, est soumise aux mêmes fluctuations que les autre marchandises (car elle n’a pas toujours un égal pouvoir d’achat ♦; elle tend toutefois à une plus grande stabilité. De là vient que toutes les marchandises doivent être préalablement estimées en argent ♦, car de cette façon il y aura toujours possibilité d’échange, et, par suite communauté d’intérêts entre les hommes. La monnaie, dès lors, jouant le rôle de mesure, rend les choses commensurables entre elles et les amène ainsi à l’égalité : car il ne saurait y avoir communauté d’intérêts sans échange, ni échange sans égalité, ni enfin égalité sans commensurabilité. Si donc, en toute rigueur, il n’est pas possible de rendre les choses par trop différentes commensurables entre elles, du moins, pour nos besoins courants ♦, peut-on y parvenir d’une façon suffisante. Il doit donc y avoir quelque unité de mesure, fixée par convention, et qu’on appelle pour cette raison νόµισµα, car c’est cet étalon qui rend toutes choses commensurables, puisque tout se mesure en monnaie. Appelons par exemple une maison A, dix mines B, un lit Γ. Alors A est moitié de B si la maison vaut cinq mines, autrement dit est égale à cinq mines ; et le lit Γ est la dixième partie de B : on voit tout de suite combien de lits équivalent à une maison, à savoir cinq. Qu’ainsi l’échange ait existé avant la création de la monnaie cela est une chose manifeste, puisqu’il n’y a aucune différence entre échanger cinq lits contre une maison ou payer la valeur en monnaie ♦ des cinq lits. |

|

Now the same thing happens to money itself as

to goods — it is not always worth the same ♦; yet it tends to be steadier. This is why all goods must have a price set on them ♦ [une

étiquette] ; for then there will always be exchange, and

if so, association of man with man. Money, then, acting as a measure, makes goods commensurate and equates them; for

neither would there have been association if there were not exchange, nor

exchange if there were not equality, nor equality if there were not

commensurability. Now in truth it is impossible that things differing so much

should become commensurate, but with reference to demand ♦ they

may become so sufficiently. There must, then, be a unit, and that fixed by

agreement (for which reason it is called money); for it is this that makes

all things commensurate, since all things are measured by money. Let A be a house, B ten minae, C

a bed. A is half of B, if the house is worth five minae or

equal to them; the bed, C, is a tenth of B; it is plain, then,

how many beds are equal to a house, viz. five. That exchange took place thus

before there was money is plain; for it makes no difference whether it is

five beds that exchange for a house, or the money value ♦ of

five beds.

|

Marx lit Aristote

Éditions socialiniennes, 1959

|

Livre premier Première section

La marchandise et la

monnaie

Chapitre premier

La marchandise /72/ (…) Troisième particularité de la forme

équivalent : le travail concret qui produit l’équivalent, dans notre exemple,

celui du tailleur, en servant simplement d’expression au travail humain

indistinct, possède la

forme de l’égalité ♦ avec un autre travail,

celui que recèle la toile,

et devient ainsi, quoique travail privé., comme tout autre travail productif

de marchandises, travail sous forme sociale immédiate. C’est pourquoi il se

réalise par un produit

qui est immédiatement échangeable avec une autre marchandise ♦.

Les deux

particularités de la forme équivalent, examinées en dernier lieu, deviennent encore

plus faciles à saisir, si nous remontons /73/ au grand penseur qui a

analysé le premier la forme valeur, ainsi que tant d’autres formes, soit de

la pensée, soit de la société, soit de la nature nous avons nommé Aristote. D’abord

Aristote exprime clairement que la forme argent de la marchandise n’est que

l’aspect développé de la forme valeur simple, c’est-à-dire de l’expression de

la valeur d’une marchandise dans une autre marchandise quelconque ♦, car il dit : « 5 lits = 1

maison » « ne diffère pas » de : « 5 lits = tant et

tant d’argent ». Il voit de plus que le rapport de valeur ♦ qui contient cette expression de valeur ♦♦ suppose, de son côté, que

la maison est déclarée égale

au lit ♦♦♦ au point de vue de la qualité,

et que ces objets, sensiblement différents, ne pourraient se comparer entre

eux comme des grandeurs commensurables sans cette égalité d’essence. « L’échange,

dit-il, ne peut avoir lieu sans l’égalité, ni l’égalité sans la commensurabilité ». Mais ici il hésite et

renonce à l’analyse de la forme valeur. « Il est, ajoute-t-il,

impossible en vérité que des choses si dissemblables soient commensurables

entre elles », c’est-à-dire de qualité égale ♦♦♦♦. L’affirmation de leur égalité ne peut être que

contraire à la nature des choses ; « on y a seulement recours pour

le besoin pratique ».

Ainsi, Aristote nous dit

lui-même où son analyse vient échouer, — contre l’insuffisance de son concept

de valeur ♦. Quel est le « je ne

sais quoi d’égal », c’est-à-dire la substance commune que représente la maison

pour le lit dans l’expression de la valeur de ce dernier ?

« Pareille chose, dit Aristote, ne peut en vérité exister [1]. » ♦♦ Pourquoi ? La maison représente vis-à-vis du lit quelque chose d’égal ♦♦♦, en tant qu’elle représente ce

qu’il y a de réellement égal dans tous les deux. Quoi donc ? Le travail

humain.

Ce qui empêchait Aristote

de lire dans la forme

valeur des marchandises ♦, que tous les travaux

sont exprimés ici comme travail humain indistinct et par conséquent égaux,

c’est que la société grecque reposait sur le travail des esclaves, et avait

pour base naturelle l’inégalité des hommes et de leurs forces de travail. Le

secret de l’expression

de la valeur ♦♦, l’égalité et

l’équivalence de tous les travaux, parce que et en tant qu’ils sont du

travail humain, ne peut être déchiffré que lorsque l’idée de l’égalité humaine

a déjà acquis la ténacité

d’un préjugé populaire. Mais cela n’a lieu que dans une société où la forme

marchandise est devenue la forme générale des produits du travail, où, par

conséquent, le rapport des hommes entre eux comme producteurs et échangistes

de marchandises est le rapport social dominant. Ce qui montre le génie

d’Aristote, c’est qu’il

a découvert dans l’expression de la valeur des marchandises un rapport

d’égalité ♦♦♦. L’état particulier de la

société dans laquelle il vivait l’a seul empêché de trouver quel était le

contenu réel de ce rapport.

1. Ethique à Nicomaque, I. V, chap. v, p. 5, 13. (N. R.). |

Le Capital

Éditions socialiniennes, 1959

Zambèze

de non sens

|

Livre premier Première section

La marchandise et la

monnaie

Chapitre premier

La marchandise

/69/ (…) 3. La forme équivalent et ses particularités. On

l’a déjà vu : en même temps qu’une marchandise A (la toile) exprime sa valeur ♦ dans la valeur d’usage d’une marchandise

différente B (l’habit), elle imprime à cette dernière une forme

particulière de valeur, celle d’équivalent ♦♦. La toile manifeste son propre caractère de valeur ♦♦♦ par un rapport ♦♦♦♦ dans lequel une autre

marchandise, l’habit, tel qu’il est dans sa forme naturelle, lui fait équation ♦♦♦♦. Elle exprime donc qu’elle-même vaut quelque chose ♠, par ce fait

qu’une autre marchandise, l’habit, est immédiatement échangeable ♠♠ avec elle.

En tant que valeurs, toutes les marchandises sont des expressions égales d’une même unité ♦, le travail humain, remplaçables les unes par les autres. Une marchandise est, par conséquent, échangeable avec une autre marchandise, dès qu’elle possède une forme, qui la fait apparaître comme valeur ♦♦.

Une marchandise est

immédiatement échangeable avec toute autre dont elle est l’équivalent ♦, c’est-à-dire : la place qu’elle occupe dans le rapport de valeur ♦♦ fait de sa forme naturelle la forme valeur de l’autre marchandise ♦♦♦. Elle n’a pas besoin de revêtir une forme

différente de sa forme naturelle pour se manifester comme valeur à l’autre

marchandise, pour valoir comme telle et, par conséquent, pour être

échangeable avec elle. La forme équivalent est donc pour une marchandise la forme sous

laquelle elle est immédiatement échangeable avec une autre.

Quand une marchandise,

comme des habits, par exemple, sert d’équivalent ♦ à une autre marchandise,

telle que la toile, et acquiert ainsi la propriété caractéristique d’être immédiatement

échangeable avec celle-ci ♦♦, la proportion ♦♦♦ n’est pas le moins du monde donnée dans laquelle

cet échange peut s’effectuer. Comme la quantité de valeur ♦♦♦♦ de la toile est donnée,

cela dépendra de la

quantité de

valeur ♦♦♦♦ des habits. Que dans le rapport de valeur ♠, l’habit figure comme équivalent et la toile comme valeur relative ♠♠, ou que ce soit l’inverse,

la proportion ♦♦♦, dans laquelle se fait l’échange, reste la même. La quantité de valeur ♦♦♦♦ respective des deux marchandises, mesurée ♠♠♠ par /70/ la durée comparative du travail nécessaire

à leur production est, par conséquent, une détermination tout à fait

indépendante de la forme de valeur.

La marchandise dont la valeur

se trouve sous la forme relative est toujours exprimée comme quantité de valeur,

tandis qu’au contraire il n’en est jamais ainsi de l’équivalent qui figure toujours dans l’équation ♦ comme simple quantité d’une chose utile. 40 mètres de toile,

par exemple, valent

— quoi ?

2 habits. La marchandise habit jouant ici le rôle d’équivalent, donnant ainsi un corps à la

valeur ♦♦ de la toile, il suffit d’un certain quantum d’habits pour exprimer le quantum de valeur qui appartient à la

toile. Donc, 2 habits peuvent exprimer la quantité de valeur de 40 mètres de

toile, mais non la leur propre ♦♦♦. L’observation

superficielle de ce fait, que, dans l’équation de la valeur ♦♦♦♦, l’équivalent ne figure jamais que comme simple quantum d’un objet d’utilité, a induit

en erreur S. Bailey ainsi que beaucoup d’économistes avant et après lui.

Ils n’ont vu dans l’expression de la valeur qu’un rapport de quantité ♥. Or, sous la forme équivalent une

marchandise figure comme simple quantité d’une matière quelconque précisément

parce que la quantité de sa valeur n’est pas

exprimée ♥♥.

Les

contradictions que renferme la forme équivalent exigent maintenant un examen plus

approfondi de ses particularités. Première

particularité de la forme équivalent :

la valeur

d’usage devient la

forme de

manifestation de son contraire la, valeur. {Je

ne commenterais même pas cette chose} La forme naturelle des

marchandises devient leur

forme de valeur ♦. Mais, en fait, ce quid pro quo n’a lieu pour une

marchandise B (habit, froment, fer, etc.) que dans les limites du rapport de valeur,

dans lequel une autre marchandise A (toile, {vierges}

etc.) entre avec elle, et seulement dans ces limites. Considéré isolément,

l’habit, par exemple, n’est qu’un objet d’utilité, une valeur d’usage,

absolument comme la toile ; sa forme n’est que la forme naturelle d’un

genre particulier de marchandise. Mais comme aucune marchandise ne peut se

rapporter à elle-même comme équivalent ♦♦, ni faire de sa forme

naturelle la forme de sa propre valeur ♦♦, elle doit nécessairement

prendre pour équivalent

une autre marchandise dont la valeur d’usage lui sert ainsi de forme valeur ♦♦.

Une mesure appliquée aux marchandises

en tant que matières, c’est-à-dire en tant que valeurs d’usage, va nous

servir d’exemple pour mettre ce qui précède directement sous les yeux du

lecteur. Un pain de sucre, puisqu’il est un corps, est pesant et, par conséquent, a du

poids ; mais il est impossible de voir ou de sentir ce poids rien qu’à

l’apparence ♦. Nous prenons maintenant divers morceaux de fer de poids connu ♦♦. La forme matérielle du fer, considérée en

elle-même, est aussi peu une forme de manifestation de la pesanteur que

celle du pain de sucre ♦♦♦. Cependant, pour exprimer que ce dernier

est pesant, nous le plaçons en un rapport de poids avec le fer ♦♦♦♦. Dans ce rapport, le fer

est considéré comme un

corps qui ne /71/ représente ♣ rien que de la pesanteur.

Des quantités de fer employées pour mesurer le poids du sucre représentent donc

vis-à-vis de la matière sucre une simple forme, la forme sous laquelle la

pesanteur se manifeste ♣♣. Le fer ne peut jouer ce rôle qu’autant que le

sucre ou n’importe quel autre corps, dont le poids doit être trouvé, est mis en rapport avec lui à

ce point de vue ♣♣♣. Si les deux objets n’étaient pas pesants, aucun rapport de cette

espèce ♣♣♣♣ ne serait possible entre

eux, et l’un ne pourrait point servir d’expression ♣♣♣♣ à la pesanteur de l’autre.

Jetons-les tous deux dans la balance et nous voyons en fait qu’ils sont la même chose comme

pesanteur ♥, et que, par conséquent, dans une certaine proportion ♥ ils sont aussi du même poids. De même que le corps fer, comme mesure de poids ♥♥, vis-à-vis du pain de sucre ne représente que

pesanteur, de même, dans notre expression de valeur, le corps habit vis-à-vis de la

toile ne représente que valeur ♥♥♥.

Ici cependant cesse l’analogie. Dans l’expression de poids ♦ du pain de sucre, le fer représente ♦♦ une qualité naturelle commune aux deux corps, leur pesanteur, tandis que dans l’expression de valeur de la toile, le corps habit représente une qualité surnaturelle des deux objets, leur valeur, un caractère d’empreinte purement sociale. Du moment que la forme relative exprime la valeur d’une marchandise, de la toile, par exemple, comme quelque chose de complètement différent de son corps lui-même et de ses propriétés, comme quelque chose qui ressemble à un habit, par exemple, elle fait entendre que sous cette expression un rapport social est caché ♦♦♦.

C’est l’inverse

qui a lieu avec la forme

équivalent ♦. Elle consiste précisément en ce que le corps d’une marchandise, un habit, par

exemple, en ce que cette chose, telle quelle, exprime de la valeur ♦, et, par conséquent, possède naturellement forme de valeur ♦. Il est vrai que cela n’est juste qu’autant qu’une autre

marchandise, comme la toile, se rapporte à elle comme équivalent*♦♦. Mais, de même que les propriétés matérielles

d’une chose ne font que se confirmer dans ses rapports extérieurs avec

d’autres choses au lieu d’en découler, de même, l’habit semble tirer de la nature, et non du rapport de valeur de la toile, sa forme équivalent, sa propriété d’être

immédiatement échangeable, au même titre que sa propriété d’être pesant

ou de tenir chaud ♦♦♦. De là, le côté

énigmatique de l’équivalent,

côté qui ne frappe les yeux de l’économiste bourgeois que lorsque cette forme

se montre à lui tout achevée, dans la monnaie. Pour dissiper ce caractère

mystique de l’argent et de l’or, il cherche ensuite à les remplacer sournoisement

par des marchandises moins éblouissantes ; il fait et refait avec un

plaisir toujours nouveau le /72/ catalogue de tous les articles qui, dans leur

temps, ont joué le rôle d’équivalent ♠. Il ne pressent pas que l’expression

la plus simple de la valeur, telle que 20 mètres de toile valent un habit,

contient déjà l’énigme et que c’est sous cette forme simple qu’il doit

chercher à la résoudre. * Dans un

autre ordre d’idées il en est encore ainsi. Cet homme, par exemple, n’est roi

que parce que d’autres hommes se considèrent comme ses sujets et agissent en

conséquence. Ils croient au contraire être sujets parce qu’il est roi. {Le bon individualiste méthodologique se manifeste.

Y z’ont qu’à être cesser d’obéir, ces cons, et ils seront libres — non,

y peuvent pas, à cause des rapports de production, bla bla. Autrement

dit, pour qu’ils ne se noient plus, il suffit de les guérir de l’idée de

pesanteur. La Boëtie, que j’ai lu depuis, n’est guère mieux. La contradictoire

est la vie exemplaire de Mesrine : il a cessé d’obéir, il en est mort.

Il n’y a pas plus idéaliste qu’un individualiste méthodologique}

Deuxième

particularité de la forme équivalent :

le travail

concret devient la forme de manifestation de son contraire, le travail humain

abstrait. Dans

l’expression de la valeur d’une marchandise, le corps de l’équivalent figure

toujours comme matérialisation du travail humain abstrait, et est toujours le

produit d’un travail particulier, concret, et utile. Ce travail concret ne

sert donc ici qu’à exprimer du travail abstrait. Un habit, par exemple,

est-il une simple réalisation, l’activité du tailleur qui se réalise en lui

n’est aussi qu’une simple forme de réalisation du travail abstrait. Quand on

exprime la valeur de la toile dans l’habit, l’utilité du travail du tailleur

ne consiste pas en ce qu’il fait des habits et, selon le proverbe allemand,

des hommes, mais en ce qu’il produit un corps, transparent de valeur {funny !

Ne s’agit-il pas d’une coquille}, échantillon d’un travail qui ne se

distingue en rien du travail réalisé dans la valeur de la toile. Pour pouvoir

s’incorporer dans un tel miroir de valeur,’il faut que le travail du tailleur

ne reflète lui-même rien que sa propriété de travail humain. Les deux

formes d’activité productive, tissage et confection de vêtements, exigent une

dépense de force humaine. Toutes deux possèdent donc la propriété commune

d’être du travail humain, et, dans certains cas, comme, par exemple,

lorsqu’il s’agit de la production de valeur, on ne doit les considérer qu’à

ce point de vue. Il n’y a là rien de mystérieux ; mais dans l’expression

de valeur de la marchandise, la chose est prise au rebours. Pour exprimer,

par exemple, que le tissage, non comme tel, mais en sa qualité de travail

humain en général, forme la valeur de la toile, on lui oppose un autre

travail, celui qui produit l’habit, l’équivalent de la toile, comme la forme expresse

dans laquelle le travail humain se manifeste. Le travail du tailleur est

ainsi métamorphosé en simple expression de sa propre qualité abstraite. (…suite :

Marx lit Aristote) |

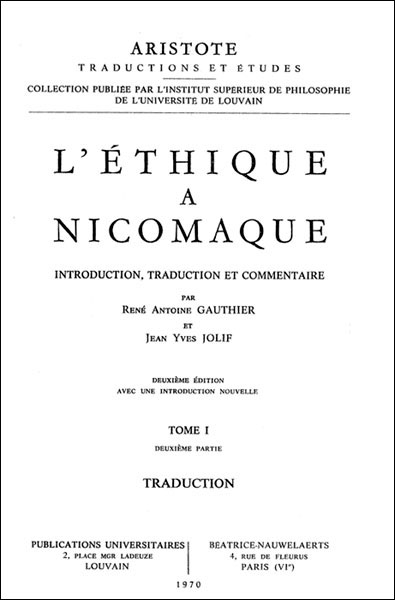

Un extrait de Lebesgue

La

Mesure des grandeurs

Théorie de

l’intégration — Jean Jacod

(Cette mesure n’a pas de

rapport avec notre démonstration,

il s’agit d’une simple

illustration)

|

La Mesure des grandeurs < Un

peu d’histoire > /92/ 63. —

Auparavant, un court résumé historique nous renseignera sur les difficultés à

éviter et fera comprendre la nécessité de certaines précautions. Pour les

Anciens, les notions de longueur, d’aire, de volume étaient des notions

premières, claires par elles-mêmes sans définitions logiques. Les axiomes,

presque tous implicites, qu’ils utilisaient pour les évaluations n’étaient

pas, à leurs yeux, des définitions de ces notions. Il s’agissait toujours

pour eux de la place occupée par la ligne, la surface ou le corps dans

l’espace. La difficulté ne commençait que lorsqu’il s’agissait de mesurer

cette place, de lui attacher un nombre et cette difficulté est uniquement

l’existence des incommensurables. D’où l’aversion pour les nombres, les

efforts faits pour ne les utiliser que le plus tardivement possible, les

habiletés étranges de présentation employées, qui ont déjà été signalées, par

exemple aux § 14 et 20. Cauchy, le

premier, fournit une définition logique de ces notions ; il le fit

incidemment et en quelque sorte sans le vouloir. On a vu dans

les deux chapitres précédents comment on peut élucider les notions d’aire

d’un domaine plan et de volume d’un corps en les dépouillant de leur sens

métaphysique, en les considérant comme des nombres et en construisant ces nombres par la

répétition indéfinie des opérations mêmes qui étaient considérées auparavant

comme fournissant approximativement les mesures des aires et volumes à cause

d’axiomes, de postulats non énoncés explicitement et dont l’énonciation

explicite, ou la démonstration, fournit la définition logique cherchée. On

sait que Cauchy construisit, par un procédé analogue, l’intégrale définie des

fonctions continues et démontra ainsi l’existence des fonctions primitives. Ce faisant,

Cauchy définissait logiquement non seulement l’aire d’un domaine plan, le volume

d’un corps, mais, puisqu’il donnait la définition logique de : ⌠ (x’2 + y’2 + z’2) ½ dt

⌡ et de : ⌠⌠ (1 + p2 + q2) ½ dx dy ⌡⌡ il inaugurait le mode de définition de la longueur

que je signalais tout à l’heure, § 62, et suggérait une définition analogue

pour l’aire. /93/ Du point de

vue logique la question est entièrement traitée ; fixons bien ce qui a

été atteint. On dit

souvent que Descartes — il conviendrait au moins d’ajouter au nom de

Descartes celui de Fermat - a ramené la Géométrie à l’Algèbre ; ceci

pourtant n’était pas vrai tant qu’il fallait faire appel aux notions

géométriques : longueurs, aires, volumes. Ce n’est qu’après Cauchy que

le rattachement des notions géométriques à des opérations de calcul a été

effectué. Alors la Géométrie a bien été réduite à l’Algèbre, c’est-à-dire,

puisque le nombre en

général résulte de la mesure des longueurs (chapitre II), que la géométrie du plan et

celle de l’espace ont été ramenées à la géométrie de la droite. Pour arriver

à ce qu’on appelle l’arithmétisation de la géométrie, il ne restait plus qu’à définir le nombre en général

à partir des entiers sans parler de mesures, d’opérations effectuées sur la

droite et c’est ce que permet l’emploi d’une coupure, c’est-à-dire ce qu’on

obtient en utilisant une fois de plus le procédé de Cauchy consistant à prendre comme définition les

opérations mêmes qui permettent l’évaluation approchée du nombre à

définir. Car la donnée d’une coupure n’est pas autre chose, cela a déjà été

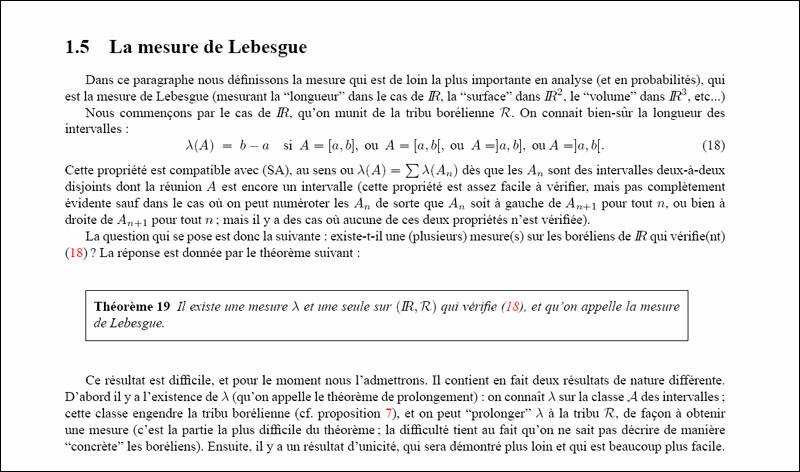

dit, que l’exposé en termes abstraits du résultat d’une mesure de longueur. 64. —

Nous voici donc parvenus à la forme la plus abstraite, la plus purement

logique d’exposition par l’emploi constant de cette sorte de renversement qui

servit d’abord à Cauchy. Et pourtant, ni le Géomètre, qui voudrait comprendre

quels liens géométriques unissent les lignes, surfaces ou corps à leurs longueurs,

aires et volumes, ni le Physicien, qui voudrait savoir pourquoi il faut

assimiler les longueurs, aires et volumes physiques à telles intégrales

plutôt qu’à d’autres, ne sont satisfaits. Des études s’imposaient. (…) < Définition > /131/ (…) La

notion que nous préciserons n’englobera pas toutes celles auxquels

s’appliquent les différents sens donnés au mot grandeur ; nous savons

qu’il faut savoir se restreindre et nous ne nous proposons nullement

d’atteindre la plus grande généralité possible, mais seulement une extension

qui ne diminue pas la portée qu’on entend actuellement donner au chapitre sur

la mesure des grandeurs. 86. —

Examinons donc quelles sont les parties communes aux diverses définitions des

chapitres précédents et, puisque les masses physiques sont aussi considérées

comme des types parfaits de grandeur, nous retiendrons celles de ces parties

qui peuvent être transposées au cas des masses. La longueur d’un segment ou

d’un arc de cercle, l’aire d’un polygone ou d’un domaine découpé dans une

surface, le volume d’un polyèdre ou d’un corps ont été définis comme des

nombres positifs attachés à des êtres géométriques et parfaitement définis

par ces êtres, au choix de l’unité près ; c’était la condition α ♦. Le cas des masses nous

conduit à poser cette première partie de la définition, qui sera composée de

deux parties a) et b). /132/ a) Une famille de corps étant donnée,

on dit qu’on a défini pour ces corps une grandeur G si, à chacun d’eux et

à chaque partie de chacun d’eux, on a attaché un nombre positif déterminé. On rappellera

le procédé qui a permis de déterminer le nombre en donnant un nom à ce

nombre, à cette grandeur : longueur, volume, masse, quantité de chaleur,

etc. ; on dit aussi que l’on a mesuré la longueur, le volume, etc. Le

procédé physique de détermination ne permet en réalité d’atteindre un nombre

qu’à une certaine erreur près ; il ne permet jamais de discriminer un

nombre de tous ceux qui en sont extrêmement voisins. On imagine donc, comme

nous l’avons fait dans le cas du procédé de mesure de la longueur d’un

segment, que le procédé est indéfiniment perfectible jusqu’à conduire à un

seul nombre, entièrement déterminé. La famille

des corps envisagée variera d’une grandeur à une autre ; tous ces corps

pourront, être assimilables à des segments de droite dans certains cas, dans

d’autres à des arcs de courbes, dans d’autres encore à des domaines superficiels,

dans d’autres à des parties de l’espace ; même, dans les enseignements

moins élémentaires, on pourra considérer des portions d’espaces à plus de

trois dimensions ou de variétés plongées dans de tels espaces. 87. — Le

cas des masses montre que nous ne devons pas songer à généraliser la

condition γ) ♦ des chapitres

précédents ; à deux corps géométriquement égaux pourront correspondre

deux nombres différents comme mesure de la grandeur G pour ces corps.

Par contre, la condition β) ♦ est généralisable et elle

est essentielle : b) Si l’on divise un corps C en un certain nombre de corps partiels C1, C2,..., Cn, et si la grandeur G est, pour ces

corps, g d’une part, g1, g2, ..., gp d’autre part, on doit

avoir : g = g1 + g2 + … + gp Cette condition précise

celle que nous avons critiquée plus haut : on doit pouvoir parler de la somme de deux grandeurs ♦. Dans tout ce qui précède

nous avons laissé au mot corps un caractère imprécis analogue à celui donné

auparavant au mot /133/ domaine ; il est clair que,

en géométrie ou en physique théorique, on pourrait préciser le sens logique

donné à ce mot. En géométrie, en particulier, on pourra donner au mot corps

un sens plus ou moins large, par exemple celui d’ensemble ou de figure ;

seulement il faudra, dans chaque cas, avoir défini ce qu’on appellera un

partage de la figure totale en parties. Même, la grandeur pourrait ne pas

être attachée à des données de nature géométrique mais à des données de

nature plus variée. Ici, l’examen des corps assimilables géométriquement à

des domaines découpés dans l’espace, ou sur des surfaces, ou sur des courbes

nous suffira.

La famille

des corps est d’ailleurs assujettie à une condition qu’on peut laisser sous-entendue

dans l’enseignement élémentaire, mais dont la nécessité, au point de vue

logique, va apparaître à l’occasion de la démonstration de l’unique théorème

qui, avec la définition posée, constitue toute la théorie des grandeurs. /133/

(…) La famille des corps est d’ailleurs assujettie à une condition qu’on peut

laisser sous-entendue dans l’enseignement élémentaire, mais dont la

nécessité, au point de vue logique, va apparaître à l’occasion de la

démonstration de l’unique théorème qui, avec la définition posée, constitue

toute la théorie des grandeurs. 88. —

Lorsque deux grandeurs G et G1

sont définies pour la même famille de corps si, pour tous les corps pour

lesquels G

a une

même valeur quelconque g, G1 a une même valeur g1, entre g et g1 existe la relation g1 = kg, k étant une constante. Pour démontrer la propriété précédente (…)

< Conséquences > /136/ (…) Voici maintenant des observations qu’il conviendrait de faire noter

aux élèves : la longueur de la hauteur de la pyramide n’est pas une

grandeur attachée à la pyramide, mais est une grandeur attachée au segment

hauteur ; l’aire de la surface d’un polyèdre n’est pas une

grandeur définie pour la famille des polyèdres, mais l’aire d’une partie de

la surface d’un polyèdre est une grandeur définie pour les parties de la

surface considérées comme corps ; la hauteur suivant ox d’un parallélépipède

rectangle dont une arête est parallèle à ox n’est pas une grandeur attachée au polyèdre, mais

elle en serait une si tous les polyèdres étaient découpés par des plans

perpendiculaires à ox dans un même prisme rectangle indéfini. Ainsi, un nombre

est ou non une grandeur suivant le

corps auquel on l’attache ; il n’y a pas identité nécessaire entre la

famille des corps pour lesquels il est défini et la famille de ceux pour qui

il est une grandeur ♦.

91. — Lorsque deux grandeurs satisfont aux conditions

du n° 88, c’est-à-dire quand elles sont définies pour la même famille de

corps et que la valeur de l’une g détermine l’autre g1, les deux grandeurs sont

dites proportionnelles. Le théorème démontré

prouve que du fait que g1 est fonction de g, g1 = f (g), cette fonction a la forme g1 = kg. Il n’existe donc pas de

grandeurs inversement proportionnelles avec le sens /137/ précis que nous avons

donné au mot grandeur, ni de grandeurs dépendant l’une de l’autre d’une autre façon que

proportionnellement. Bien entendu deux nombres

peuvent être liés autrement que proportionnellement, mais alors l’un au moins

d’entre eux n’est pas une grandeur ; si tous deux sont des

grandeurs, la relation se réduit à la proportionnalité. Or la famille des

grandeurs est vaste ; elle comprend, nous l’avons vu, des nombres

intéressant la géométrie, la physique et aussi des nombres relatifs à des questions économiques, comme le prix d’une marchandise ♦, le temps nécessaire à sa fabrication,

etc. ; d’où le grand-nombre de proportionnalités qu’on rencontre.

On remplacera des raisonnements un peu douteux [Oui il est temps] ou franchement inadmissibles par des raisonnements corrects en

démontrant que l’on a affaire à des grandeurs. Pour nous borner à des notions purement

mathématiques, énumérons les grandeurs suivantes : longueurs des

segments d’une droite, longueurs des arcs d’une courbe, aires des domaines

d’un plan, aires des portions d’une surface, volumes des parties de l’espace,

mesures des angles, mesures des arcs d’une circonférence, mesures des angles

solides, mesures des parties d’une sphère, temps pris par un mobile à parcourir les segments de sa

trajectoire [NB :

c’est un temps que l’on mesure après avoir mesuré une base, et temps et

longueur de la base demeurent proportionnels à vitesse constante. Temps et

longueur sont attachés à l’arc-trajectoire et non au mobile. La vitesse, quoique

définie pour le mobile, ne peut pas être une grandeur attachée au mobile

parce que le mobile et la base sont des corps différents, indépendants,

tandis que la vitesse dépend de ces deux corps. Elle est relative dirait

Galilée],

variations de la vitesse d’une extrémité à l’autre d’un tel segment. Que ces nombres soient des

grandeurs, cela est évident pour les deux derniers et nous l’avons démontré

pour les premiers ; les seuls qui exigeraient des raisonnements, que

j’omets, sont les mesures, vérifiant les conditions α), β), γ)

[définies page 44 ♦], d’angles solides et de

parties d’une sphère.

Les proportionnalités entre ces grandeurs, quand

elles existent, sont alors de preuve facile. D’abord il peut arriver qu’elles

soient affirmées par la question : mouvement dans lequel le mobile

parcourt des espaces égaux dans des temps égaux ; alors la longueur

parcourue et le temps de parcours sont deux grandeurs proportionnelles

attachées aux arcs parcourus ; de même, dans le mouvement pour lequel la

vitesse croit de quantités égales dans des temps égaux. L’accroissement de

vitesse est proportionnel à l’accroissement du temps. (Henri Lebesgue, La

mesure des grandeurs, Librairie scientifique et technique Albert

Blanchard, rue saint Jacques, après le croisement de la rue Soufflot et le la

rue Saint-Jacques, en montant, trottoir de gauche)

|

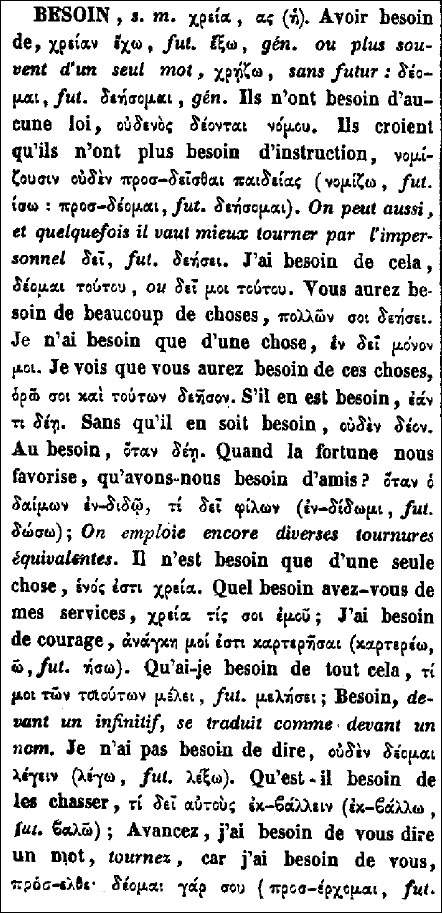

Notes préparatoires. Traduction Tricot

Notes

préparatoires. Traduction anonyme