Le

knock-blot de M. Ripley

Page 11

Arabesques

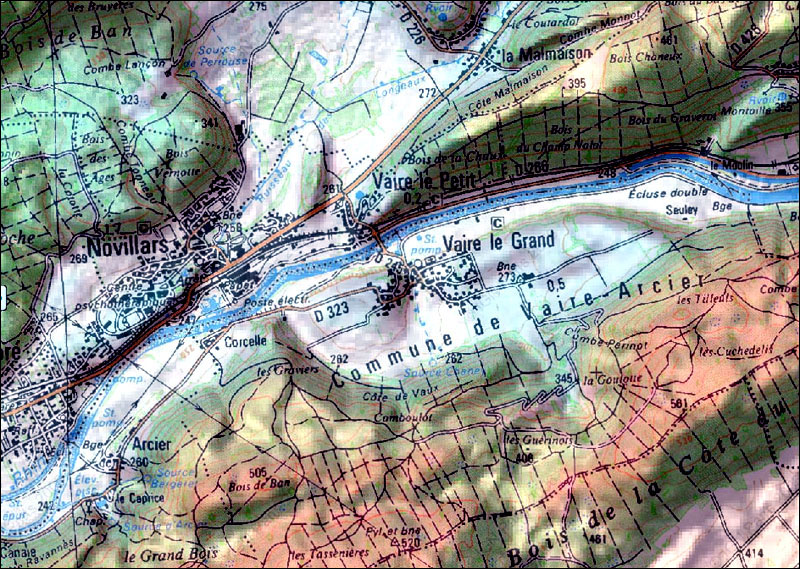

Toynbee : L’Occhident et l’Islam

Toynbee : La complète responsabilité des peuples anglo-saxons (de defensa)

Toynbee : 1989, l’enivrement de la victoire

De defensa : L’empire de l’information

Fourquet : l’économie n’existe pas

Descombes, la querelle de l’humanisme

Descombes, un itinéraire philosophique

Ian Hacking : l’argent est une institution, l’économie n’est pas une institution

Le canard du doute, aux lèvres de vermouth

Le nihilisme jubilatoire du major Megadeaths

Propos d’un avorton

virtualiste

Jorion : Le mathématicien

et sa magie

Searle : Langage, conscience,

rationalité : une philosophie naturelle

Hayek : La paille et la poutre

Aux chiottes le structuralisme

des french sixties

La G4G et la fin de la globalisation

Noor Huda نور الهدى يا جارة الوادي →

Sœur sourire est

de retour (suite)

ABDELAZIZ

AHOUZAR (Muzigh

amazigh)→

Ici Paris, un Français parle aux Anglais

President Sarkozy of France was accused last night of trying to

reintroduce protectionism into Europe’s internal market after he urged the

removal of its 50-year-old commitment to “undistorted competition” from the

aims of the EU.

In

the original Constitution, one of the EU’s main objectives was listed as “an

internal market where competition is free and undistorted”.

Mr Sarkozy

admitted that it was France who persuaded the German EU presidency to drop that

phrase in the proposed new reform treaty. “I had to take account of the 55 per

cent of the French people who voted No,” he said, in a reference to the

referendum in 2005 that rejected the Constitution.

Mr

Sarkozy has said previously that the EU must protect its citizens and not act

as a Trojan Horse for globalisation.

Opinion

was divided last night over the impact of the change. British officials said

that they viewed it as largely presentational, so that Mr Sarkozy could avoid a

rerun of the referendum by arguing that he had made the new treaty more

committed to social aims.

Times, de Defensa

Il crève oui ou merde ce Libéramerde. Le charabiateur Marcelle censuré ! Bien fait. Vive la crise ! Qui c’est qui commande ici ? Cloportes, cafards, rien ne vaut un bon petit bombardement.

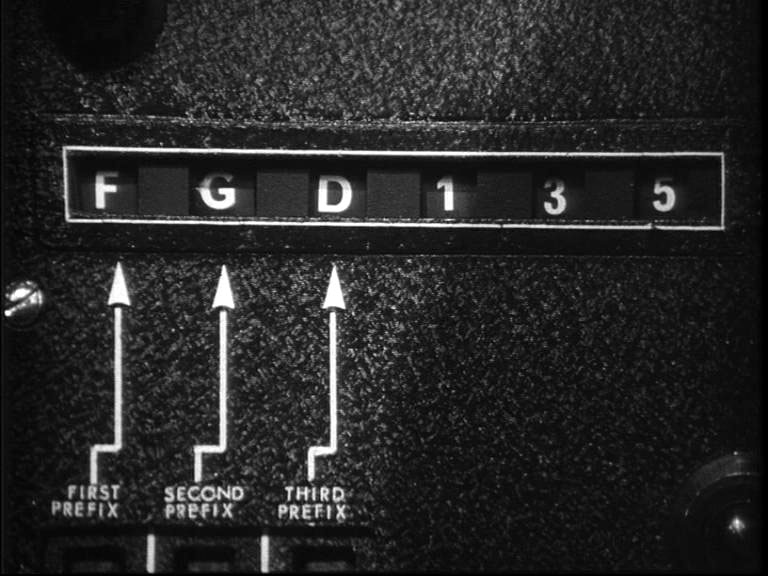

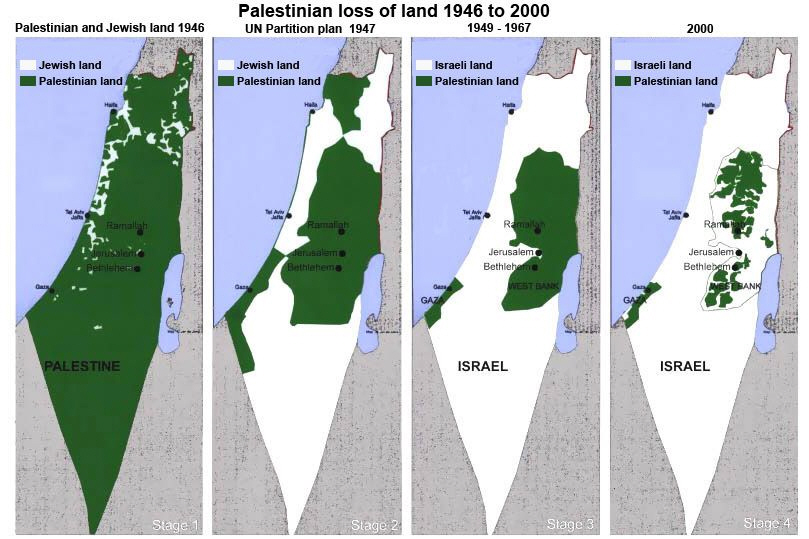

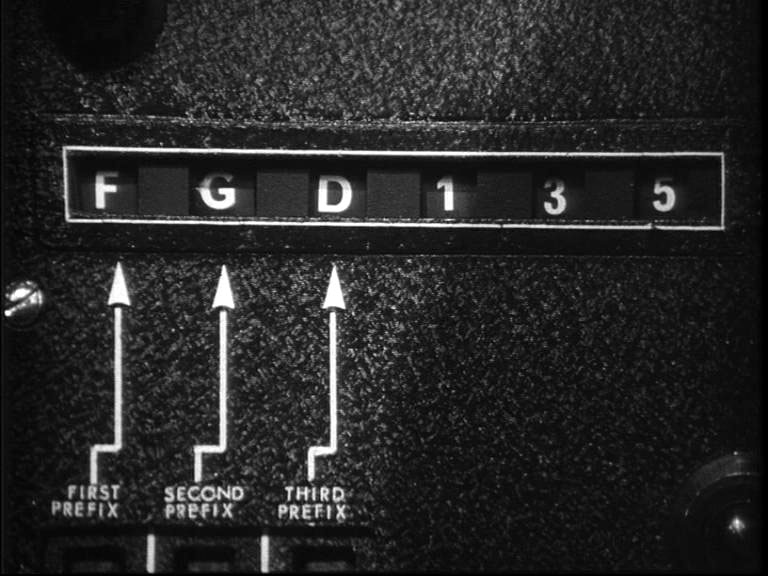

Les États-Unis aussi auraient leur plan B, nom de code « Victoire en Irak », encore pire que le plan R, nom de code FGD135. L’Europe, avant même que d’exister, est déjà une salope, pute et soumise : elle a contribué à affamer les Palestiniens, occupés et bizuthés depuis cinquante ans, et maintenant elle va en gaver une moitié au détriment de l’autre. Aux chiottes les trous-du-cul, les chiottes, c’est la place des trous-du-cul.

Le

Canard déchaîné, ce bouffeur de curées, a mangé du mouton hallali

|

Il est loin (été 2002) le temps où une source à la Maison-Blanche pouvait dire avec une certitude vaniteuse à l’auteur Ron Susskind, lui donnant ainsi une définition du virtualisme : «“That’s not the way the world really works anymore,” he continued. “We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re studying that reality — judiciously, as you will — we’ll act again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re history’s actors . . . and you, all of you, will be left to just study what we do.”» Certains continuent à penser comme cela mais il y a déjà beau temps que l’Histoire a pris sa revanche. S’ils veulent remettre ça avec l’Iran, d’autres sont prêts à recueillir les fruits de cette action et l’essoufflement de cette énorme et monstrueuse caricature d’Empire, de cet artefact anti-historique, pourrait alors bien ressembler, par les conséquences de l’acte au niveau intérieur washingtonien, au spasme ultime. |

Préparation à la lecture de Jorion.

|

Je lis un texte très intéressant que je commenterai plus tard, mais je relève d’abord ceci : les auteurs censés s’interroger sur la signification (le mot signification est très emmerdant car il signifie ! aussi bien « sens » que « désignation ») du mot économie, non nommés, non cités, ne sont pas très nombreux parce que, à ma connaissance, ils ne sont que deux : Fourquet et Heil Myself ! Mais là n’est pas la question. La question est que ces auteurs, non nommés, non cités, ne trouvent pas du tout judicieux de s’interroger aujourd’hui sur la signification (au sens de sens) du mot « économie » (la prétendue chose) pour la simple raison que ce mot est parfaitement défini dans les dictionnaires (depuis 1960 seulement notez bien. Avant pas de définition dans les dictionnaires mais seulement une utilisation par les spécialistes dont Weber). Les deux auteurs en question, non nommés, non cités, ne s’interrogent pas sur la signification (au sens de sens) du mot « économie », mais sur l’existence de l’objet signifié (dénoté, désigné) par ce mot(la prétendue chose). Pour ces deux auteurs, non nommés, non cités, l’objet désigné par le mot « économie » (la prétendue chose) n’est pas un objet réel (n’est pas une chose). L’objet de n’importe quelle doctrine est nécessairement « ce dont parle cette doctrine ». Oui, c’est certain, du temps des auteurs anciens, la prétendue science économique qui n’existait pas encore (encore une invention de Say) « parlait des richesses, de ce qui constitue la fortune » ; elle en parle toujours et c’est d’ailleurs cela qui est repris dans la définition des dictionnaires. Mais ce qui est nouveau c’est que la prétendue science économique parle aussi d’un objet nommé « l’économie » ; elle le fait très exactement depuis 1818, après que le crétin Say le fit pour la première fois. Évidemment Adam Smith, auteur plus ancien s’il en est, ne pouvait le faire puisque le crétin Say fut l’inventeur de cet usage. Que ce soit Fourquet ou Heil Myself, nous dénions, pour des raisons différentes (historiques et … économiques selon Fourquet, logique selon Heil Myself), toute réalité à l’objet désigné (signifié) par le mot « économie ». Autrement dit : selon ces deux auteurs, non nommés, non cités, l’objet désigné par le mot « l’économie » n’est pas un objet réel (la prétendue science économique est un objet réel, hélas). Les deux auteurs, non nommés, non cités, ne prétendent pas que l’« on ne saurait pas exactement de quoi parle la science économique », ils prétendent seulement que ceux qui prétendent savoir de quoi parle la science économique quand elle utilise le terme « l’économie » ne savent pas de quoi ils parlent : ils confondent un objet réel avec une classe de faits. C’est seulement dans ce cas que les deux auteurs, non nommés, non cités, prétendent que l’« on » (on est un cochon) ne sait pas exactement de quoi parle la science économique. Mais les deux auteurs, non nommés, non cités, prétendent chacun savoir très bien, eux, de quoi parle la science économique dans ce cas : très exactement, dans ce cas, la science économique parle d’une classe de fait. Fourquet dit littéralement : « il s’agit d’un classement ». Une propriété de la langue, néfaste pour la fiabilité de l’action de penser, est sa propension à créer des noms propres auxquels nul objet ne correspond. (…) Ainsi, une grande part du travail du philosophe consiste — ou devrait du moins consister — en un combat avec la langue. Frege. Écrits posthumes Enfin, ce n’est pas principalement les doctrines économiques et les doctes économistes qui parlent de « l’économie », mais, massivement, depuis 1960 (selon Ian Hacking), la presse, la radio, la télévision et les piliers de bistrots. Ce Jorion serait-il lui aussi un téléologue ? Quand on ne veut pas comprendre, on ne comprend pas, ce qui ne signifie pas, hélas, qu’il suffise de vouloir comprendre pour comprendre ; ce serait trop beau. Notons enfin que Fourquet a consacré vingt ans à la question, a publié un livre épais et documenté, publia une dizaine d’articles dans le revue du MAUSS depuis 1989 et que donc il est peu probable que Jorion puisse ignorer son existence. * * * Funny : dans la suite du texte Jorion cite Fourquet, mais sans aucune référence à l’irréalité de l’économie, alors que Jorion lui-même est en train d’exposer une thèse sur l’irréalité de la valeur, sur l’inexistence d’une valeur-substance (« La valeur n’est pas une substance. » Voyer, 1976). Il ne cite Fourquet que pour une remarque sur l’origine historique du concept de valeur et du double renversement d’une réalité en fiction et d’une fiction en réalité, les prix (la réalité) n’étant conçus que comme l’ombre portée par la forme platonicienne de la valeur (« La valeur comme “idée platonicienne” »). De toute façon, c’est très intéressant tout ça. Également dans La Revue du Mauss permanente (Quelle aubaine : mieux vaut une revue permanente qu’une révolution permanente. Vive Internet, vive le Département de l’Attaque (DoA) nouvelle doctrine) un alléchant article de Lordon et Orléan sur l’institutionnalisation de la monnaie, la monnaie comme institution (et la valeur comme rien du tout, ce qui recoupe l’article de Jorion). |

|

L’exercice auquel Gödel va se livrer va consister en ceci : construire un système unique se composant à la fois de l’arithmétique et du discours méta-mathématique relatif à l’arithmétique. Le moyen de le faire consiste à coder les propositions méta-mathématiques sous forme de propositions mathématiques et à effectuer ensuite sur celles-ci des opérations arithmétiques. On conçoit qu’à partir de là il devienne possible de produire en particulier une formule arithmétique telle qu’elle est à la fois, d’un côté, en tant que message codé dans une expression arithmétique, un énoncé métamathématique posant un jugement sur la démontrabilité d’une proposition, et d’un autre côté, cette proposition elle-même en qui le commentaire métamathématique a été codé. On aura obtenu ainsi, selon les termes qu’utilisera Gödel, une formule qui « dit quelque chose d’elle-même ». L’objectif est de lier indissolublement à l’intérieur d’une formule unique, une proposition arithmétique et un commentaire méta-mathématique qui s’applique à elle. Opérer un tel codage est bien entendu extrêmement difficile et la plus grande partie de la « démonstration » du théorème consistera pour son auteur à mettre en place les conditions qui autoriseront un encryptage aussi spécial. Gödel sera obligé en particulier de faire intervenir la notion de « classe récursive » qu’il traitera comme une composante légitime de l’arithmétique. Ce faisant il opère un saut que tous les mathématiciens ne sont pas prêts à faire. Daval et Guilbaud en particulier considèrent au contraire que la récursion est elle-même une notion métamathématique et non arithmétique : « S’il y a une métamathématique, elle est constamment menacée d’expropriation par la mathématique. L’induction (récurrence) est-elle autre chose qu’un constat métamathématique ? » (Daval & Guilbaud, Le Raisonnement mathématique, PUF, 1945 : 144) . Sans entrer dans les détails trop techniques, la nécessité pour Gödel de manipuler des classes récursives est due au fait que ceci lui permet de lier encore davantage les notions de démontrabilité et de vérité. On a vu qu’une proposition mathématique démontrable est vraie. La définition d’une « classe récursive » à partir d’une fonction récursive lui permet de faire un pas supplémentaire : lorsqu’une instance d’une telle classe n’est pas démontrable — lorsqu’on ne peut pas la prouver vraie — alors sa négation l’est automatiquement. Une fonction récursive permet d’engendrer des nombres en les envisageant au sein de séries. De manière banale, les nombres naturels peuvent être générés à partir du principe de consécution suivant : « un nombre est égal au nombre précédent plus un ". On produit ainsi la suite 1, 2, 3, … Deux formules seulement suffisent pour engendrer la totalité des nombres naturels : celle que je viens de dire, que j’écrirai sous forme symbolique comme an = an-1 + 1, et une forme initiale qui vaut pour le premier terme, celui qui n’a pas de « précédent » : a0 = 0. Voici un ensemble de deux formules du même type qui permettent d’engendrer la suite des carrés : an = an-1 + n + (n - 1) ; a0 = 0. On peut vérifier pour an le carré de 1 : le carré du nombre précédent est 0, auquel on ajoute n qui est ici 1 et (n - 1) qui est zéro. On a « carré de 1 » égale 0 + 1 + 0. De même pour le carré de 4, par exemple de 4 :, le carré du nombre précédent 3 est 9, auquel on ajoute 4 lui-même et (4 - 1) égale 3. Le résultat est 9 + 4 + 3 = 16. Pourquoi certains, dont Daval et

Guilbaud, considèrent-ils qu’une définition récursive (également appelée par

« induction complète ») est d’ordre méta-mathématique, autrement

dit qu’il s’agit d’un commentaire, plutôt que d’une propriété d’ordre

mathématique, et qu’elle ne peut en conséquence être considérée comme un

moyen de démonstration ? La réponse fut apportée au début du XXe siècle par Henri

Poincaré qui n’était pas seulement un grand mathématicien et un grand

logicien, mais aussi un philosophe des sciences de premier rang. Il écrivait

dans La Science et l’Hypothèse : « Le

jugement sur lequel repose le raisonnement par récurrence peut être mis sous

d’autres formes ; on peut dire par exemple que dans une collection

infinie de nombres entiers différents, il y en a toujours un qui est plus

petit que tous les autres. On pourra passer facilement d’un énoncé à l’autre

et se donner ainsi l’illusion qu’on a démontré la légitimité du raisonnement

par récurrence. Mais on sera toujours arrêté, on arrivera toujours à un

axiome indémontrable qui ne sera au fond que la proposition à démontrer

traduite dans un autre langage. On ne peut donc se soustraire à cette

conclusion que le raisonnement par récurrence est irréductible au principe de

contradiction. Cette règle ne peut non plus nous venir de l’expérience ;

ce que l’expérience pourrait nous apprendre, c’est que la règle est vraie

pour les dix, pour les cent premiers nombres par exemple, elle ne peut

atteindre la suite indéfinie des nombres, mais seulement une portion plus ou

moins longue mais toujours limitée de cette suite » (Poincaré, La

Science et l’hypothèse [1906]). |

|

Norman Podhoretz s’interrogeait, dans un article du New York Post du 25 juillet, à propos de la guerre au Liban : « Est-ce que les démocraties libérales n’ont pas évolué à un point où elles ne peuvent plus mener de guerres efficaces à cause du niveau de leurs préoccupations humanitaires pour les autres… ? » Et il poursuivait : « Et si notre erreur tactique en Irak était que nous n’avions pas tué assez de sunnites au début de notre intervention pour les intimider et leur faire tellement peur qu’ils accepteraient n’importe quoi ? Est-ce que ce n’est pas la survie des hommes sunnites entre 15 et 35 ans qui est la raison de l’insurrection et la cause fondamentale de la violence confessionnelle actuelle ? » (Nouvelles d’Orient) |

|

(…) J’ai proposé depuis (dans La redécouverte de l’esprit) un nouvel argument. La distinction la plus profonde qu’on puisse effectuer n’est pas entre l’esprit et la matière, mais entre deux aspects du monde : ceux qui existent indépendamment d’un observateur, et que j’appelle intrinsèques, et ceux qui sont relatifs à l’interprétation d’un observateur ♦. (…)

|

Tribunal spécial trou du cul →

My ass on your

nose

Je trouve dans Wikipédia cette citation de Hayek sur les mots-belettes (les mots Élie Wiesel). Ainsi, le mot « social » serait un mot-belette (je suis bien d’accord) mais non pas les mots « économie » et « économique » qui sont employés uniquement pour faire savant. Elle est bien bonne. Notamment, la réalité économique n’est aucune réalité. Quand Hayek dit « économie de marché » le mot « économie » est là pour dissimuler qu’il dit en fait « marché libre ». Effectivement, comment le marché libre pourrait-il être social puisqu’il est l’anti-société, l’anti-civilisation ?

|

Le 6 février 1979 à l’université de Fribourg, Hayek développa avec la notion américaine du « weasel word » (qui signifie mot-belette ou encore mot ambigu). De même qu’une belette aurait la capacité de vider un œuf en le suçant sans en abîmer la coquille, de même il existerait des mots qui pareillement à cette belette viderait de sens tous les termes auxquels ils sont associés. Selon Hayek, le « mot-belette » par excellence serait le mot « social » : « Personne ne sait vraiment ce qu’il signifie. En revanche, ce que l’on sait, c’est qu’une économie sociale de marché n’est pas une économie de marché, qu’un État social de droit n’est pas un État de droit, qu’une conscience sociale n’est pas une conscience, que la justice sociale n’est pas la justice — et je crains aussi qu’une démocratie sociale ne soit pas une démocratie. » |

|

On peut qualifier de sémiotiques

toutes les théories qui, de Locke jusqu’à la sémiologie française des années

1960, tirent leurs procédures analytiques d’une définition générale du signe,

d’une réponse à la question de la nature du signe en général. Or il faut se

demander si le fait de chercher à donner une définition du signe en général,

une définition de la nature du signe comme tel, ne revenait pas à perpétuer

le préjugé atomiste qui conduit à déclarer possible l’existence d’un signe

unique. (…) Dans

Le Discours et le Symbole, Ortigues

se référait à Saussure, mais il se séparait du point de vue sémiotique (si

l’on entend par là l’idée d’une théorie des signes qui serait fondée sur le

seul principe d’une définition générale du signe ou de l’unité de sens par

les différences diacritiques). On connaît le slogan : dans la langue, il n’y a que des

différences. Pourtant, l’analyse linguistique ne saurait se réduire à une

étude de la langue, puisqu’il lui faut se donner deux sortes d’unités

signifiantes, les phrases du

discours et les mots de la langue.

« Un discours ne se divise pas en mots. Il se divise en phrases »

(p. 76). Il y a donc toujours deux pôles à considérer : le pôle du

discours (qui a pour unité minimale la phrase) et le pôle de la langue (qui a

pour unité maximale le mot ou, si l’on veut, le « syntagme »). Du

point de vue structural, ou, si l’on préfère, du point de vue des règles de

formation d’un tout complexe, on doit donc éviter de parler de la structure

du signe, car ce serait confondre les conditions de la formation d’un mot et

celles de la formation d’un discours. « Toutes les règles de la langue

ne servent jamais qu’à faire des phrases […]. La phrase est donc l’ensemble

minimum que la parole individuelle puisse librement construire comme un

discours et l’ensemble maximum pour lequel la langue puisse légiférer »

(p. 77). Ainsi,

la langue ne légifère pas en matière de phrase, elle ne détermine pas quelle

phrase utiliser dans quelle circonstance (ce serait confondre une langue et

un code des bonnes manières) : elle ne fixe que les conditions

syntaxiques de la construction d’une phrase correcte. En revanche, la langue

comme lexique fournit des unités déjà

identifiées (dans le « trésor » que constitue le vocabulaire)

que le locuteur doit choisir (librement) en fonction de ce qu’il veut dire

(ou de ce qu’il veut accomplir par le fait de tenir son discours). Ces distinctions permettaient à Ortigues d’éviter

l’écueil sur lequel allait s’abîmer l’imposant vaisseau du

« structuralisme généralisé », c’est-à-dire du programme

sémiotique : prendre le système phonologique pour modèle des systèmes

idéologiques, s’imaginer qu’on pourra analyser un mythe ou de façon plus

générale les grands récits, les grandes figurations, comme si les mêmes lois

présidaient à la formation des « unités signifiantes » à tous les

niveaux (phonologique, morphologique, syntaxique, rhétorique et poétique).

Comme il l’écrira plus tard : à la différence des sciences naturelles,

les études humanistes ne peuvent pas proposer des « théories de

composition », autrement dit identifier des unités ultimes (dans un

ordre donné) au terme d’une décomposition d’un discours ou d’un

« ouvrage de l’esprit ». La psychologie du XIXe siècle croyait en avoir

trouvé une (avec les lois de l’« association des idées », en

réalité des images mentales) ♦. Mais, justement, cette psychologie associationniste ne peut

pas rendre compte des faits de signification langagière : le sens d’un

discours ne peut pas consister dans des « images » ou des

« idées » qui seraient suscitées par les mots dans l’esprit de

l’auditeur. Expliquer le sens d’un mot, ce n’est pas identifier une image,

c’est plutôt donner des exemples ou des règles d’usage (de ce mot dans des

phrases qu’on pourrait prononcer dans certaines situations).

Le commencement de la sagesse, en cette matière, est donc

de renoncer à parler de la fonction du signe en général et donc aussi de la nature du signe au singulier. En réalité, écrira même Ortigues, « les

notions de signifiant et de signifié ne rendent pas compte de la distinction

entre la langue et le discours » (La forme et le sens en psychanalyse,

1999). Ce serait une erreur de croire qu’en parlant de la structure

(morphologique) du mot et de la structure (syntaxique) de la phrase, on

applique dans l’un et l’autre cas une même notion générale de structure

signifiante. Or cette erreur a marqué le structuralisme qu’on peut qualifier

de vulgaire, ou plutôt de superficiel,

pour indiquer par là qu’il avait cru pouvoir pratiquer sa définition des

unités signifiantes par des oppositions distinctives en ne se donnant qu’un

seul niveau d’analyse (la célèbre feuille de papier, dont le recto et le

verso figurent les deux faces signifiante et signifiée du langage). Je crois

qu’on peut parler ici d’une critique

interne du structuralisme dans sa version purement

« morphologique », à savoir justement celle qui s’est imposée dans

l’opinion et qui a nourri plusieurs programmes ambitieux d’analyse des formes

culturelles, littéraires, ou encore des théories psychanalytiques de

l’inconscient. Le structuralisme

(celui qu’on doit dire superficiel) a confondu l’organisation d’un assemblage

d’unités signifiantes qu’on appellera un « syntagme » et

l’organisation des « parties du discours » qui seule peut être

qualifiée de syntaxique. Mais l’opposition

distinctive (entre deux unités de même niveau) ne suffit pas pour

l’analyse linguistique, puisqu’elle ne nous donne pas la fonction que ces

unités peuvent remplir. De

façon générale, Ortigues a proposé dans Le

Discours et le Symbole une réflexion sur les « conditions formelles

du sens » dont voici la grande leçon : « qui dit “forme” dit

“sélectivité”, qui dit “fonction” dit “hiérarchie”. Nous sommes toujours

obligés de tenir compte de ces deux types de rapports » (p. 96). On

peut aussi le dire en soulignant que la classification structurale se fait à

partir de principes, qu’elle n’en reste pas à de simples caractères

extérieurs : « toute classification des formes doit trouver sa

raison d’être dans une hiérarchie des fonctions » (p. 98). Cette

leçon me semble fournir le sens ultime de cette réhabilitation, à laquelle

travaillait tout le livre, de l’explication par la causalité formelle dans le

domaine des sciences historiques, c’est-à-dire des « sciences de

l’esprit ». Ce texte est extrait d’une communication

présentée au colloque organisé en hommage à Edmond Ortigues, et qui s’est

tenu à l’université Rennes I, les 28 et 29 mars 2003. Vincent Descombes, « Edmond Ortigues et le tournant linguistique », L’Homme, 175-176 - Vérités de la fiction, 2005 |

L’Homosexualisme,

nouvel avatar de la « libération sexuelle » par Véronique

Hervouët →

|

|

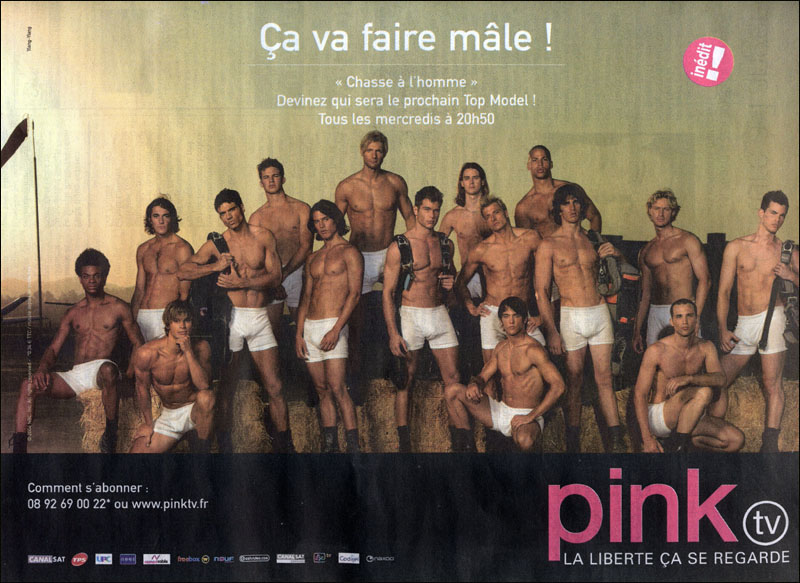

L’homosexualité est un phénomène aussi vieux que l’humanité et les préjugés sur elle (qui relèvent de la même prérogative phallique qui fonde la misogynie) se sont dans une large mesure effacés dans la société occidentale. Aussi peut-on s’interroger sur l’activisme en présence qui consiste à présenter l’homosexualité sur un mode victimaire alors même qu’elle est publiquement présentée comme un nouveau modèle. Car ça n’est pas une vue de l’esprit : le marketing, la pub, la mode, les compagnies d’assurance, les fictions-télé (pour enfants comme pour adultes, et plus particulièrement pour les adolescents), les campagnes politiques s’appliquent à flatter l’homosexualité, à l’instrumentaliser comme un argument de séduction et de vente. Cette promotion de l’homo n’est pas seulement le fait de la communauté homosexuelle, fut-elle sur-représentée parmi les instances médiatiques et culturelles et constituées en efficaces lobbies politiques. Elle est relayée par une large fraction de sympathisants et activistes hétérosexuels dont nombre de représentants politiques, journalistiques et culturels investis d’une foi militante, vecteurs d’un puissant prosélytisme. Prédication

et inquisition Afin de mieux cerner le socius [késaco ?] et qu’y pénètre plus profondément [C’est le mot, isn’t it ?] la promotion des nouveaux modèles, une stratégie coercitive et dialectique s’est constituée. Agissant sur un mode culpabilisateur qui se donne les gants vertueux des Droits de l’homme, elle consiste à exercer une pression idéologique ayant vocation à formater l’opinion publique et une menace sur la liberté de pensée qui tend à la paralyser et à la criminaliser. Cette stratégie s’inscrit dans la politique européenne dite de «défense des minorités » qui consiste à encourager les revendications identitaires (linguistiques, sexuelles, ethniques, religieuses, régionales, etc), à attiser leur dimension conflictuelle en accréditant leurs discours victimaires et en les mettant en concurrence au sein de dispositifs institutionnels [ la HALDE barde ] « anti-discriminatoires » spécifiquement conçus pour accueillir et gérer ces conflits. Méthode du pompier pyromane mise au service d’une stratégie impériale notoire (diviser pour régner), qui a pour fonction de dissoudre la citoyenneté, les solidarités politiques et sociales qui s’y attachent, en fragmentant le corps social en communautés consuméristes concurrentes. Forts de ces puissants soutiens politiques et institutionnels, les lobbies homosexuels ne craignent pas d’exercer ouvertement leurs menaces sur la liberté de penser, parfois même sur le mode crapuleux. Par exemple par la voie du chantage à la dénonciation (banalisé sous le terme d’outing), celle de l’homosexualité de personnalités politiques afin qu’ils se déclarent publiquement tels et manifestent leur solidarité à la cause en imposant les amendements et dispositifs institutionnels adéquats pour que s’accélère la mutation de la culture et des mœurs. Voire même sur le mode de l’agression violente : manœuvres d’intimidation sur des plateaux de télévision, pressions, violence verbale, agressions en commandos contre des auteurs critiques et leurs éditeurs. Véronique Hervouët |

Que voilà du beau monde. Notez que les homosexualistes ne sont pas nécessairement des homosexuels, de même que les féministes ne sont pas nécessairement des femmes, la réciproque étant, fort heureusement, vraie.

Holisme et

individualisme : la clarification d’une querelle →

A propos de

V. Descombes, Le complément de sujet

L’amiral Fallon fait de la résistance →

de Defensa

La G4G et la fin de la

globalisation →

|

|

“Brave New War” will put an end

to the Brave New World “As the title implies, this book dares to question the inevitability

of the globalist future decreed by the internationalist elites, a one-world

superstate where life is reduced to an administered satisfying of ‘wants’.” |

Polanyi a donc raison : 1) la société se défend, 2) sa défense est internationale. J’ajoute que seules les sociétés archaïques peuvent encore pour l’instant assurer cette défense parce que seules les sociétés archaïques sont encore des sociétés et non des espaces de prostitution et d’élevage de bétail. Ces sociétés archaïques (“pre-modern non-state primary loyalties”, Lind) ne sont pas, comme l’est l’Occident, pleines d’enculés.

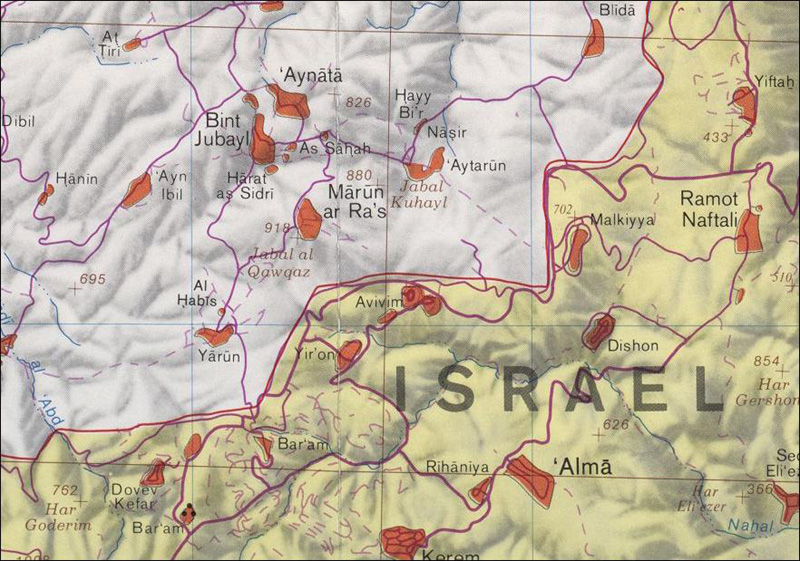

La thèse de Robb, soutenue par Lind, est que la G4G est le principal moyen mis en œuvre pour non seulement contrer la globalisation mise en place ces dernières décennies mais également pour la détruire [ et non pas envahir ou conquérir l’Occident. Comme le signale avec insistance Ben Gourion dans sa lettre au général, les territoires des Arabes sont immenses, immenses, immenses, tandis que le million et demi de Palestiniens qui vivaient en Palestine était petit, petit, petit. Pourquoi en voudraient-ils d’autres. De toute façon, tous les Arabes du monde et même tous les musulmans du monde ne tiendraient pas une semaine dans une bataille rangée. C’est bien pourquoi ils combattent d’une autre façon. Or cette façon ne convient que pour défendre son pays et non pour envahir ou conquérir celui des autres. Personne n’a jamais vu une guérilla de conquête ]. La destruction de la globalisation est en bonne voie, de la façon la plus spectaculaire dans la période ouverte le 11 septembre par les actions terroristes et, surtout à notre sens, par les réactions des “pouvoirs”, voire des “États” qui se jugent soi-disant engagés dans la défense de la globalisation. (Les guillemets sont nécessaires tant l’ambiguïté est grande dans ces divers domaines et actions. La question de la définition de ces soi-disant “pouvoirs” et “États” est même au centre de la réflexion telle qu’elle évolue, notamment avec le livre de Robb et le commentaire de Lind.)

Ainsi donc les gens bons avaient parfaitement et immédiatement compris de quoi il s’agissait le 11 septembre : l’attaque de leur foireux « mode de vie ». C’est bien la société qui se défend contre sa négation par le marché libre. Même si Polanyi ne lisait pas le français, même si Polanyi n’avait pas lu Mauss, je suppose que Polanyi ne confondait pas « la société » et « les sociétés », de même que Frege ne confond pas les esprits et l’esprit. Par le terme extrêmement général de « la société » Polanyi veut désigner ce qui dans les sociétés est social, c’est à dire ce qui dans les sociétés est humain ; tandis que le marché libre représente ce qui est anti-humain, une fantastique attaque contre l’humanité. Les gens bons ont très bien compris de quoi il retournait. Voilà pourquoi j’ai débouché le champagne et pourquoi Nabe a vu une lueur d’espoir.

Pendant que j’y pense : le « raid » (razzia, rezzou) est une vieille tradition des Bédouins, qu’ils soient Arabes ou Touaregs. Donc il n’est pas étonnant, finalement, que la transposition du raid à l’échelle mondiale soit le fait d’Arabes (cette idée me vient en lisant l’article de Lind). D’ailleurs, si vous lisez le Coran, vous verrez facilement que c’est un livre de pasteurs et non d’agriculteurs. Le bétail et le butin y tiennent une place importante. Et combien de raids le Prophète mena-t-il contre les idolâtres ? quatre-ving douze il me semble, dont quatre-vingt dix victorieux.

Philosophie,

science politique et religion

dans la théorie de la démocratie de Tocqueville →

(Par Serge Champeau)

|

On voit qu’il ne faut pas interpréter trop rapidement, dans un sens traditionaliste, les textes de Tocqueville sur l’irréligion et sur la nécessité de la religion dans une démocratie. Il me semble, c’est l’hypothèse interprétative dont je parlais tout à l’heure, qu’on pourrait traduire en termes plus contemporains la théorie de Tocqueville. L’irréligion n’est autre que la dissolution de toute opinion commune (qui prenait la forme de la religion à l’époque de Tocqueville) et la religion est l’ensemble de ces croyances communes, qui fondent les mœurs, sans lesquelles il n’y a pas de démocratie. Tocqueville le montre de manière particulièrement claire dans De la démocratie en Amérique : « on ne peut établir le règne de la liberté sans celui des mœurs, ni fonder les mœurs sans les croyances » (II, 13). L’autonomie politique repose donc, en Amérique, sur une hétéronomie : au-delà de la sphère politique, où tout est pensé comme transformable, il y a la sphère des vérités qu’on admet sans discuter (II, 47), la sphère de la croyance qui garantit les mœurs, conditions de la démocratie : « en Amérique, c’est la religion qui mène aux Lumières ; c’est l’observation des lois divines qui conduit l’homme à la liberté » (II, 45). (I. Philosophie, science politique et religion dans la théorie de la démocratie de Tocqueville, p. 18) |

Note : Richard Posner est une ordure. J’aurai fait un bon flic. Je mémorise à mon insu les noms et je m’en souviens involontairement, fut-ce trois années après. Quand je lus « Richard Posner » sous la plume de M. Champeau : « J’essaie de montrer comment l’idéalisme des théories de la démocratie délibérative a produit en retour une réaction réaliste, pessimiste, voire cynique (avec les travaux du grand juriste Richard Posner), qui insiste sur la réalité de la démocratie de masse », ça a fait tilt. Une fois de plus, je ne me suis pas trompé. Jugez-en par vous même →.

|

On imagine qu’il n’y a qu’un pas, du constat pessimiste de Zakaria, à l’affirmation selon laquelle la politique ne consiste pas en un échange réglé de raisons dans le cadre d’une délibération [ Ça c’est une pure connerie à la Habermas ] mais en un processus conflictuel qui débouche sur un compromis d’intérêts toujours instable. J’ai parlé, plus haut, des versions démocrates-radicales de cette idée. Je me contenterai de dire quelques mots de sa version conservatrice. Le meilleur représentant de ce courant est sans doute le grand juriste Richard Posner. Il est clair que pour lui la liberté [ La liberté de qui ? ] est plus essentielle que la démocratie : « la démocratie est illibérale et le libéralisme non démocratique (pour ma part je préfère définir le libéralisme comme un régime démocratique où les lois protègent les libertés) » (Law, Pragmatism and Democracy). Les citoyens de nos sociétés [ bétail et prostitués dans la grande majorité ] sont, selon Posner, plus attachés à disposer de garanties contre l’empiétement de l’État sur leur propre vie qu’à participer à des débats démocratiques [ Qui, quand, comment et pourquoi, à fait qu’advienne cet état des choses. Ceux qui se réclament du mal qu’ils ont fait pour en faire d’autre, comme d’habitude depuis trois siècles ]. L’essence de la démocratie représentative n’est d’ailleurs pas la délibération : sa fonction est « de gérer les conflits entre les individus qui, raisonnant la plupart du temps à partir de prémisses incompatibles, ne peuvent surmonter leurs différences par la discussion » (ibid, 112). Il arrive fréquemment que la délibération divise, déstabilise, entraîne des dysfonctionnements et des pertes de temps (112). Bref, la démocratie fonctionne bien sans délibération, elle suppose seulement le common sense des électeurs (« un garde-fou contre les projets délirants » [ par exemple enfoncer des aiguilles stérilisées sous les ongles des prévenus ]), la political ability des gouvernants et l’ordinary competence des fonctionnaires [ Et ainsi, les vaches seront bien gardées ce qui est le but poursuivi. ]. (II. Démocratie délibérative et démocratie représentative, p. 17) |

Mammy écrase les prouts, les Américains écrasent les problèmes

|

Tout en Amérique, est fondé sur la volonté. Une puissante

volonté négative semble s’opposer à toute vie spontanée, il semble n’y avoir

aucun sentiment — pas de véritable compassion et sympathie viscérales : il

n’y a que cette volonté crispée, volonté de fer, bienveillante, qui

est finalement diabolique. Comment peut-on écrire sur cela sinon avec un

esprit analytique. Frieda, tout comme vous, a toujours rêvé secrètement de

l’Amérique et de sa liberté : une liberté de ne rien ressentir. Mais

maintenant, elle commence à comprendre combien il est absolument répugnant de

vivre selon cette volonté contre la vie intérieure spontanée, en

imposant la volonté individuelle égoïste à tout ce que la vie a d’authentique

et de sacré. Bien sûr. je sais que vous allez railler en m’entendant dire

qu’il existe une vie spontanée, sacrée, avec sa fierté et son pouvoir sacré.

Je sais que, vous aussi, vous croyez que cette volonté humaine détraquée doit

dominer la vie. Moi pas. Et c’est pourquoi je pense que l’Amérique

n’est ni libre ni brave, mais est un pays de petites volontés étroites qui

résonnent comme du métal, tout le monde essayant de berner tout le monde, et un pays d’hommes dépourvus du

véritable courage qu’est la confiance, la confiance en la spontanéité sacrée

de la vie. Ils ne font pas confiance à la vie

tant qu’ils ne la dominent pas. Voilà ce qu’ils valent — les

lâches ! je vous laisse le pays de la Liberté — ce que j’en connais. Au

printemps, je veux rentrer en Europe.

D.H Lawrence. Lettre à Else Jaffe, 27 septembre 1922. |

Le château de Prague. © Petr Turyna

« J’allais faire une visite à madame la duchesse de Guiche, logée assez loin de là dans une autre partie du château ; il fallait près de dix minutes pour s’y rendre de corridor en corridor. » Chateaubriand, Mémoires.

Westernized politicians

Combinani, Laurent Mouchard, le singe Minc sont des YOUPIF des FAF. Combinani est presque Américain.

Veautants : « A well installed microcode bug will be almost

impossible to detect » →

Bell Labs

“The moral is obvious. You can’t trust code that you

did not totally create yourself.”

Une démonstration par Ken Thompson,

co-créateur du B language et du système

UNIX

|

RIVAROL : Pour

vous, les Américains jouent un rôle majeur

dans le scrutin présidentiel. Pourquoi interviennent-ils dans cette

élection ? ALAIN SORAL :

Reprenons les événements dans l’ordre chronologique : il y a eu le coup

de semonce du 21 avril 2002 avec la présence de Le Pen au second tour.

L’année suivante, les Français refusent de participer à la seconde guerre

d’Irak, de sorte que les Américains doivent y aller sans le tampon de l’ONU,

et donc à leurs frais (au lieu des 30 % payés lors de la première guerre du

Golfe en 1991, ils doivent verser 100 %, ce qui est beaucoup plus cher). Dès lors, commencent à

paraître des écrits néo-conservateurs dans lesquels la France est présentée

comme LE problème en Europe, c’est-à-dire comme l’obstacle majeur à la

domination de l’Europe par les Américains. Puis le vrai moment

décisif, c’est en 2005 le non à la Constitution européenne. Chirac organise

un référendum parce qu’il est convaincu qu’avec la puissance médiatique la

victoire du oui est assurée. Le non l’emporte en France puis aux Pays-Bas à

la grande fureur des États-Unis car l’Europe de Monnet et Cassin est depuis

1945 un projet américain. Le pouvoir US voyant se profiler la présidentielle de

2007 craint cette continuation de l’incontrôlable. Les États-Unis décident

alors à leur manière, maladroite et brutale, de changer le jeu électoral

français. Puisque c’est à cause de la multiplicité des petits candidats qu’en

2002 Le Pen s’est hissé au second tour, il faut assurer en 2007 la finale

avec les deux duettistes pré-sélectionnés et sous contrôle. D’où le

financement massif des deux candidats du système UMPS dans une logique

démocrates contre républicains, Kerry contre Bush, bonnet blanc, blanc

bonnet. Deux candidats proposant exactement la même gestion avec quelques

nuances sociétales pour masquer que ces choix se situent toujours en dehors

du sérieux que sont la question des peuples et le rapport capital-travail. Rivarol :

Mais comment, concrètement, les États-Unis pilotent-ils ces élections ? Alain Soral : La société de communication

démocrate qui soutenait Clinton aide à la création du phénomène Ségolène,

création qui, dans la logique américaine, va jusqu’au remodelage

chirurgical ! Tout cela a été planifié, fait suffisamment tôt pour qu’on

ait aujourd’hui une Royal à la mâchoire modifiée, aux dents blanchies, à la

peau retendue. Tout ça dans le silence assourdissant des grands media, alors

que ces modifications assez visibles auraient pu faire d’excellents

sujets... ce qui prouve leur complicité. Quant à Sarkozy, est-il besoin d’y insister, c’est un pur

agent néo-conservateur, le candidat des républicains en partie financé par de

puissants lobbies américains. N’est-il pas allé à New York rencontrer les

dirigeants de l’AIPAC (American-Israël Political Action Committee) et de l’American

Jewish Committee ? Rappelons aussi qu’aussitôt élu à la tête de l’ UMP,

il a fait entonner “La Marseillaise” par la chanteuse Shirel, qui a choisi la

nationalité israélienne, en duo c’est vrai avec une beurette fille de harkie,

quel beau symbole ! Son premier voyage officiel après cette prise de

pouvoir fut aussi pour l’Etat d’Israël. Sans compter les nominations

récurrentes du très légitime et très crédible Arno Klarsfeld, lui-même

réserviste dans l’armée israélienne ! Avec Sarko et Royal, les démocrates d’un côté et les

néo-conservateurs américains de l’autre ont mis en œuvre à peu près la même

stratégie qu’ils avaient employée pour faire réélire Eltsine en Russie :

compenser la médiocrité objective de ces candidats — aucun des deux n’ayant

la stature de chef d’État — par beaucoup d’argent et de paillettes !

Mais pour que cette opération réussisse, il fallait aussi empêcher les petits

candidats d’ obtenir leurs cinq cents parrainages. Il existe ainsi des

témoignages de plusieurs prétendants à qui l’on a volé des promesses de

signatures, des ordinateurs qui ont été victimes de piratages informatiques,

probablement avec le relais d’officines proches d’un certain ministère... Il

fallait abolir le premier tour de deux manières : d’une part réserver la

qualification à quatre ou cinq candidats sous contrôle et, pour compenser l’

appauvrissement du spectacle, instituer dans les deux grands partis des

primaires. Aussi le PS a-t-il organisé des primaires à l’américaine, aussi

spectaculaires qu’inutiles, avec la juxtaposition de trois monologues, sans

aucun affrontement entre Ségolène et deux faire-valoir, Strauss-Kahn et

Fabius. Ce qui est amusant, c’est que Ségolène, qui est adoubée

en externe par les démocrates américains, a été promue en interne par quelques

milliers de retraités de l’enseignement public, lesquels ont voulu porter une

femme au pouvoir parce qu’ils pensent que c’est moderne, alors que cette

idée, phare il y a 20 ans, est aujourd’hui totalement périmée. Les gens,

face à la crise de l’ordre, voulant au contraire de l’autorité, du phallus.

C’est dire la totale ringardise des militants socialistes ! |

Polanyiyya. La véritable invention du besoin

Le besoin

est le fondement de ce monde

Le besoin

est la mine des riches

Le besoin

est la condition des si vils innocents

|

Avant que je ne lise Polanyi, je pensais que La Grande transformation était celle survenue après 1840 et l’abolition des lois sur les pauvres et sur les grains en Angleterre. Or il n’en est rien. Pour Polanyi, la grande transformation a lieu depuis 1929 après l’échec général du marché libre et de l’étalon or. Après lecture, je continue à penser que la véritable grande transformation est celle de 1840 : la chute de l’humanité dans le besoin à partir du foyer d’infection anglais. L’humanité est toujours plongée dans le besoin — c’est-à-dire dans l’inhumanité — plus que jamais ; elle le sera peut-être toujours. C’est pourquoi sa disparition ne serait pas une grande perte. |

Un peu de Chateaubriand

|

J’ai gardé trois opinions sur l’Orient

depuis l’époque où j’écrivis ce Mémoire : 1° Si la Turquie d’Europe doit être dépecée, nous devons avoir un lot dans ce morcellement par un agrandissement de territoire sur nos frontières et par la possession de quelque point militaire dans l’Archipel. Comparer le partage de la Turquie au partage de la Pologne est une absurdité. 2° Considérer la Turquie telle qu’elle était au règne de François Ier, comme une puissance utile à notre politique, c’est retrancher trois siècles de l’histoire. 3° Prétendre civiliser la Turquie en lui donnant des bateaux à vapeur et des chemins de fer, en disciplinant ses armées, en lui apprenant à manœuvrer ses flottes, ce n’est pas étendre la civilisation en Orient, c’est introduire la barbarie en Occident : des Ibrahim [fils aîné de Mehemet Ali] futurs pourront amener l’avenir au temps de Charles Martel, ou au temps du siège de Vienne, quand l’Europe fut sauvée par cette héroïque Pologne sur laquelle pèse l’ingratitude des rois. Je dois remarquer que j’ai été le seul, avec Benjamin Constant, à signaler l’imprévoyance des gouvernements chrétiens : un peuple dont l’ordre social est fondé sur l’esclavage et la polygamie est un peuple qu’il faut renvoyer aux steppes des Mongols. En dernier résultat, la Turquie d’Europe, devenue vassale de la Russie en vertu du traité d’Unkiar Skelessi n’existe plus : si la question doit se décider immédiatement, ce dont je doute, il serait peut-être mieux qu’un empire indépendant eût son siège à Constantinople et fît un tout de la Grèce. Cela est-il possible ? je l’ignore. Quant à Méhémet-Ali, fermier et douanier impitoyable, l’Égypte, dans l’intérêt de la France, est mieux gardée par lui qu’elle ne le serait par les Anglais. Mais je m’évertue à démontrer l’honneur de la Restauration ; eh ! qui s’inquiète de ce qu’elle a fait, surtout qui s’en inquiétera dans quelques années ? Autant vaudrait m’échauffer pour les intérêts de Tyr et d’Ecbatane : ce monde passé n’est plus et ne sera plus. Après Alexandre, commença le pouvoir romain ; après César, le christianisme changea le monde ; après Charlemagne, la nuit féodale engendra une nouvelle société ; après Napoléon, néant : on ne voit venir ni empire, ni religion, ni barbares. La civilisation est montée à son plus haut point, mais civilisation matérielle, inféconde, qui ne peut rien produire, car on ne saurait donner la vie que par la morale ; on n’arrive à la création des peuples que par les routes du ciel : les chemins de fer nous conduiront seulement avec plus de rapidité à l’abîme. (Mémoires, L. XXIX, C. 12) |

Conclusion pour le XXIe siècle (de

defensa)

Le général de

l’USAF Hayden, directeur de la CIA

|

Conclusion pour le

XXIème

siècle (15-07-2006) Rumsfeld avait-il raison le 10 septembre 2001 ? Nous n’avons jamais cessé de le croire. Il est vrai que le processus bureaucratique constitue le cancer structurel des temps modernistes. (Il n’est pas sûr que Rumsfeld le dénonça dans cet esprit et avec cette conscience mais la dénonciation est là.) Il représente parfaitement ce que la démarche moderniste offre en matière de perversion en organisant l’irresponsabilité puisqu’il marie la puissance et l’illégitimité. Le processus bureaucratique impose une situation qui est une attaque directe contre la légitimité du pouvoir, par conséquent une attaque contre la souveraineté et contre l’identité. Derrière son apparence structurée, la bureaucratie est profondément déstructurante parce qu’elle propose une évolution structurelle qui est une entropie du pouvoir par organisation systémique de l’irresponsabilité. (D’où la facilité avec laquelle des bureaucraties transnationales et supranationales se mettent en place : elles sont naturellement bien placées pour une situation qui est par essence un déni de souveraineté et d’identité.) Si l’on considère qu’il est un mal inévitable (plus qu’un mal nécessaire) dû aux caractères de nos sociétés, le processus bureaucratique ne peut être efficacement combattu et contenu que par la légitimité du pouvoir politique, — lorsque ce pouvoir politique représente la souveraineté et l’identité par un caractère régalien absolument nécessaire, et à cette condition sine qua non. Le système américaniste n’a aucune de ces choses : il n’est pas régalien, il ne représente aucune identité et n’exerce aucune souveraineté fondamentale, il n’a pas de légitimité régalienne. Quel que soit l’homme, quels que soient ses fautes et ses vices, quelle que soit sa responsabilité dans les malheurs qui nous accablent depuis le 11 septembre 2001, il faut reconnaître que Rumsfeld avait identifié et dénoncé le grand, le véritable danger du XXIème siècle, — lequel, dans les conditions actuelles où ce danger est totalement laissé à lui-même, pourrait être un “court XXIème siècle” tant la prolifération bureaucratique précipite la crise générale. Il faut également admettre qu’il (Rumsfeld) avait partie perdue d’avance.

|

Ce livre a l’air enthousiasmant. Que ne l’ai-je lu plus tôt ? Demain je mettrais en ligne l’enthousiasmante préface de Dumont. Dans l’immédiat, je vous livre ceci qui est plutôt malvenu. Je lis dans les annexes :

Engels et Marx n’ont pas étudié la loi sur les pauvres. On peut imaginer que rien ne leur aurait mieux convenu que de montrer le caractère pseudo-humanitaire d’un système qui avait la réputation de flatter bassement les caprices des pauvres, alors qu’il faisait en réalité tomber leurs salaires au-dessous du niveau de subsistance (puissamment aidé en cela par une loi antisyndicale) et donnait l’argent public aux riches pour les aider à tirer plus de revenu des pauvres. Mais, à leur époque, l’ennemi, c’était la nouvelle loi sur les pauvres, et Cobbett et les chartistes avaient tendance à idéaliser l’ancienne. En outre, Engels et Marx étaient convaincus, à juste titre, que si le capitalisme devait arriver, la réforme de la loi sur les pauvres était inévitable. C’est ainsi que leur échappèrent, non seulement certaines matières à controverse de premier ordre, mais encore l’argument par lequel Speenhamland renforçait leur système théorique, à savoir que le capitalisme est incapable de fonctionner sans un marché libre du travail.

Alors, et ça, qu’est-ce que c’est :

A la fin du XVIIIe siècle et pendant les vingt premières années du XIXe les fermiers et les landlords anglais rivalisèrent d’efforts pour faire descendre le salaire à son minimum absolu. A cet effet on payait moins que le minimum sous forme de salaire et on compensait le déficit par l’assistance paroissiale. Dans ce bon temps, ces ruraux anglais avaient encore le privilège d’octroyer un tarif légal au travail agricole, et voici un exemple de l’humour bouffon dont ils s’y prenaient : « Quand les squires fixèrent, en 1795, le taux des salaires pour le Speenhamland, ils avaient fort bien dîné et pensaient évidemment que les travailleurs n’avaient pas besoin de faire de même... Ils décidèrent donc que le salaire hebdomadaire serait de trois shillings par homme, tant que la miche de pain de huit livres onze onces coûterait un shilling, et qu’il s’élèverait régulièrement jusqu’à ce que le pain coûtât un shilling cinq pence. Ce prix une fois dépassé, le salaire devait diminuer progressivement jusqu’à ce que le pain coûtât deux shillings, et alors la nourriture de chaque homme serait d’un cinquième moindre qu’auparavant. »

En 1814, un comité d’enquête de la Chambre des lords posa la question suivante à un certain A. Bennet, grand fermier, magistrat, administrateur d’un workhouse (maison de pauvres) et régulateur officiel des salaires agricoles : « Est ce qu’on observe une proportion quelconque entre la valeur du travail journalier et l’assistance paroissiale ? Mais oui, répondit l’illustre Bennet; la recette hebdomadaire de chaque famille est complétée au delà de son salaire nominal jusqu’à concurrence d’une miche de pain de huit livres onze onces et de trois pence par tête... Nous supposons qu’une telle miche suffit pour l’entretien hebdomadaire de chaque membre de la famille, et les trois pence sont pour les vêtements. S’il plaît à la paroisse de les fournir en nature, elle déduit les trois pence. Cette pratique règne non seulement dans tout l’ouest du Wiltshire, mais encore, je pense, dans tout le pays. »

C’est ainsi, s’écrie un écrivain bourgeois de cette époque, « que pendant nombre d’années les fermiers ont dégradé une classe respectable de leurs compatriotes, en les forçant à chercher un refuge dans le workhouse... Le fermier a augmenté ses propres bénéfices en empêchant ses ouvriers d’accumuler le fonds de consommation le plus indispensable ». L’exemple du travail dit à domicile nous a déjà montré quel rôle ce vol, commis sur la consommation nécessaire du travailleur, joue aujourd’hui dans la formation de la plus-value et, par conséquent, dans l’accumulation du capital. On trouvera de plus amples détails à ce sujet dans le chapitre suivant.

Le Capital - Livre premier, VIIe section, Chapitre XXIV. Effectivement, ce n’est pas ce qu’on peut appeler « une étude »

|